今年の夏の東京オリンピックは、新型コロナウイルスによる新感染症の世界的な流行のため、1年ほど延期になりました。

前回の「村上春樹を読む」で紹介したように、村上春樹のデビュー作『風の歌を聴け』(1979年)にも、1964年の東京オリンピックに関する記述が出てきます。

「ジェイズ・バー」のバーテン・ジェイ(中国人)が「あたしは東京オリンピックの年以来一度もこの街を出たことがないんだ」と話していました。

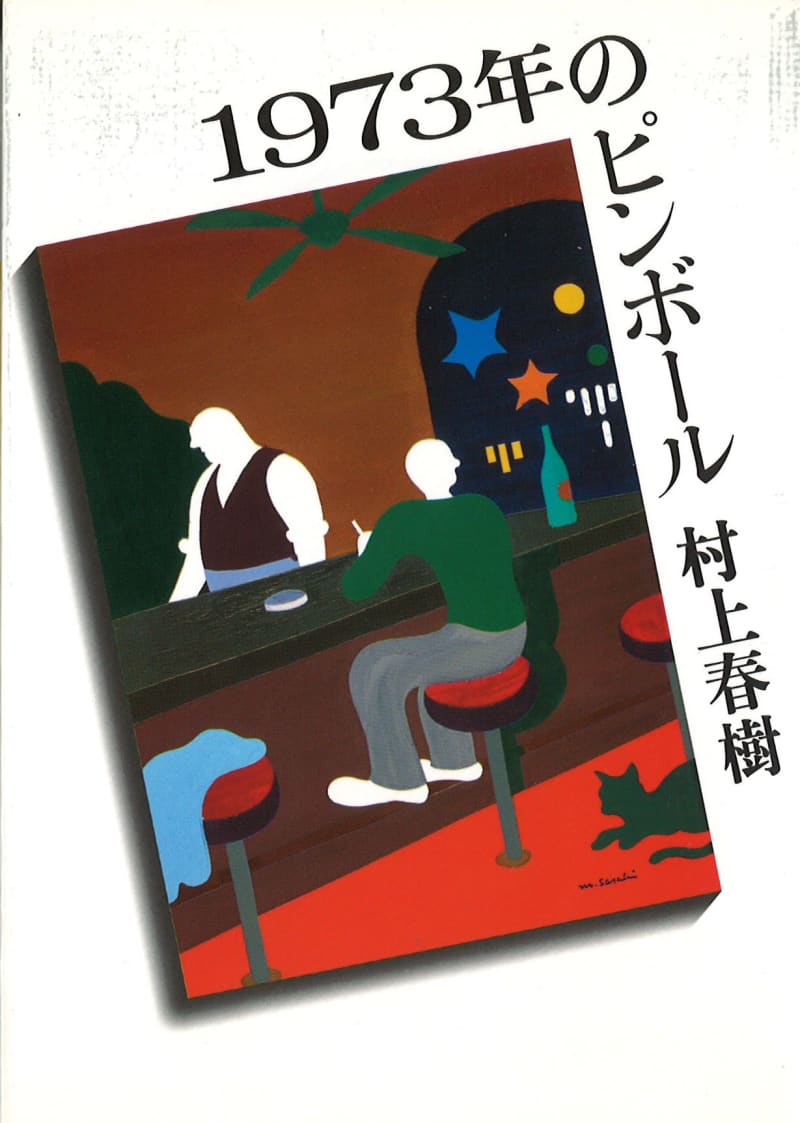

村上春樹作品を最初から、もう一度読み返そうと思って、『1973年のピンボール』(1980年)を再読したのですが、この第2作にも、東京オリンピックのころのことが出てきます。その部分は、後で紹介いたしますが、この『1973年のピンボール』は、どのように受け取ったらいいのか、けっこう難しい作品だと思います。

☆

この長編には「直子」という女性が出てきます。村上春樹の初期作品には、ちゃんと名前を持った人物が少ないので、「直子」はとても印象的な女性です。そして、この「直子」は死んでしまう女性です。

『1973年のピンボール』の「直子」の父親は少しは名を知られた仏文学者でした。デビュー作『風の歌を聴け』(1979年)に「僕」が付き合った「三人目の相手」の「仏文科の女子学生」が、翌年の春休みにテニス・コートの脇の雑木林の中で首を吊って死んでしまったこと書かれています。

そして、大ベストセラーとなった『ノルウェイの森』(1987年)には、京都のサナトリウムの森の中で首を吊って死んでしまう「直子」という女性が出てきます。東京にいた頃の直子の「机の上には辞書とフランス語の動詞表」がありました。

それゆえに、「直子」に繋がる女の子の系譜を探る論も多いのですが、でも今回はそのルートを探らずに、この作品に出てくる「配電盤」というものを通して、私に伝わってきた『1973年のピンボール』という小説の魅力について考えてみたいと思います。

☆

今の携帯電話世代の若い人たちには、かなり理解しにくくなっているかもしれないですが、電話の配電盤とは「電話の回線を司る機械」のことです。

ある日曜日の朝、「僕」の部屋をノックする人がいて、ドアを開けるとグレーの作業服を着た40ばかりの男が立っていました。「電話局のものです」「配電盤を取り替えるんです」と彼は言うのです。それは簡単な工事で、配電盤を取り出して、線を切って、新しいのに繋ぐ、それだけなので10分で済むと言います。

「今ので不自由ないんだ」と「僕」は断りますが、いまあるのは「旧式なんです」と男が言います。「旧式で構わないよ」と「僕」が言っても「そういった問題じゃないんですよ。みんながとても困るんだ」と応えるのです。

さらに「配電盤はみんな本社のでかいコンピューターに接続されてるんですよ。ところがお宅だけがみんなと違った信号を出すとね、これはとても困るんだ。わかりますか?」と加えます。

僕も「わかるよ。ハードウェアとソフトウェアの統一の問題だよね」と言います。

「わかったら入れてくれませんかね?」と男が言うので、「僕」はあきらめて、男を中に入れます。

「でも何故配電盤が僕の部屋にあるんだろう?」「管理人室か、どこかそういったところにあるもんでしょ?」と話しますが、それに対して、男は「普通はね」と言います。さらに「でもね、みんな配電盤をひどく邪魔物扱いするんですよ。普段は使わないもんだし、かさばるからね」と加えるのです。

その配電盤は「僕」の部屋の「押入れの奥」にあることを、「僕」と一緒に暮らしている「208」と「209」という「双子」の女の子が教えます。男が言ったように、10分ばかりで配電盤交換の工事は終わりますが、でも男は「古い配電盤を忘れていった」のです。そして「双子たちは一日中その配電盤で遊んでいました」。

☆

これは、どんなことを意味しているのでしょうか。

「ハードウェアとソフトウェアの統一」ゆえ、本社のコンピューターと接続するために「電話の回線を司る機械」である配電盤を古いものから、新しいものに交換するのです。

電話の配電盤とは「言葉」と「言葉」を繋ぐ装置です。それが、本社のコンピューターにすべて接続されて「統一」されるということは、言葉が画一的に近代的システムに繰り込まれたものになってしまうということを表しているのだ思います。

そして「お宅だけがみんなと違った信号を出すと困る」という「旧式の配電盤」は、近代化される前に、日本人が持っていた言語感覚を表しているのでしょう。

配電盤と遊んでいた双子の「208」が「弱っているのよ」と言います。「何が?」と僕が問うと「配電盤よ」と答えます。「死にかけてるのよ」と言うのです。

古い配電盤は「死にかけてる」のです。新しい配電盤と交換された後にも、古い配電盤には魂のようなものがやどっていて、まだ死んではいないのです。ここには近代的な考えだけでは割り切れない霊的なものが存在しています。

☆

『1973年のピンボール』には印象的な場面がいつくかありますが、その1つに「僕」がアパートで電話を取り次いであげる髪の長い少女とのやり取りがあります。

その女の子は第5章に登場しますが、「僕」はアパートの1階の管理人室の隣の部屋に住んでいて、その女の子は2階の階段のわきに住んでいました。電話がかかってくる回数では、彼女はアパート内のチャンピオンでしたが、「僕」は階段を何千回も往復して「電話ですよ」と呼んであげたのです。

彼女がアパートに住んでいたのは半年ばかりのことですが、ある日、「僕」の部屋がノックされてドアを開けると彼女が立っています。

「入っていい? 寒くて死にそうなのよ」と彼女は言います。「僕」の部屋には何もないので、彼女が自分の部屋から運んできたポットで湯を沸かし、「僕」と「彼女」は「熱いお茶」を飲むのです。

彼女は大学をやめて故郷(くに)に帰るために明日引っ越すので、ポットや食器類をすべてくれると言います。そして翌日、「僕」は「北の方」へ帰る彼女を送っていくのです。「初めて見た時から東京の景色って好きになれなかった」と、その彼女は話しています。

☆

物語のストーリーとはあまり関係ない場面のようですが、たいへん印象深く心に残ります。『ノルウェイの森』の「直子」も大学を休学してしまう女性ですので、『ノルウェイの森』を読んだ人ならば、「直子」にも重なってくる女性かもしれません。もちろん「直子」は「北の方」に帰る人ではありませんが……。

でも、ここに「配電盤」の視点を置いてみると、「僕」が配電盤の役割を果たしていることがわかります。かかって来た電話の話し手と、電話をかけられた女の子の間を繋ぎ続けた「僕」は「言葉と言葉を繋ぐ配電盤」です。

本来は「管理人室か、どこかそういったところにある」はずの配電盤が何故か「僕」の部屋にあるのは、「僕」が言葉と言葉を繋ぐ配電盤的な人間として存在しているということでしょう。

「東京」のように、すべてを「統一」して繋ぐ世界に生きられず、その女の子は故郷(くに)に帰って行きます。交換工事後、僕の家に、忘れ置かれていった「古い配電盤」が「死にかけてる」のと同じように「東京の景色って好きになれなかった」彼女は「寒くて死にそうなの」です。

☆

そして、その女の子のことが描かれる第5章の最後に、こんなことが記されています。

「双子がぐっすりと眠った後で僕は目覚めた。午前三時」とあります。「午前三時」は前回紹介した村上春樹訳の『ある作家の夕刻――フィッツジェラルド後期作品集』のエッセイ「貼り合わせる」に記されるように「夜更けの三時には、一個の忘れられた小包が死の宣告に負けぬ悲劇的重みを持つ。そこでは治癒法などは無益だ。そして魂の漆黒の暗闇にあっては、来る日も来る日も時刻は常に午前三時なのだ」とある時間です。

「優れた知性とは二つの対立する概念を同時に抱きながら、その機能を充分に発揮していくことができる」というフィッツジェラルドのエッセイ「壊れる」の中の言葉が『風の歌を聴け』にあることを前回紹介しましたが、『1973年のピンボール』では、双子の女の子の208が「二つの対立する考え方があるってわけね?」と「僕」に言う場面もあります。

さて、その「双子がぐっすりと眠った後で僕は目覚めた。午前三時」に、ですが、その「僕」は「台所の流しの端に腰をかけ水道水を二杯飲み、ガステーブルで煙草に火を点け」ますが、その時「僕は流しのわきに立てかけられた配電盤を手に取り、しげしげと眺めてみた」と記されています。そして「何処まで行けば僕は僕自身の場所をみつけることができるのか?」と考えるのです。

つまり、「配電盤」「言葉と言葉を繋ぐ存在」が「僕」にとってとても重要なものであることが、ここに記されているのです。

☆

第9章まで、物語が進むと「配電盤の話をしよう」と僕は、双子の2人に言います。「どうも気にかかるんだ」と。「何故死にかけてるんだろう」と言うのです。

双子は「もうどうしようもないのよ」「土に還るのよ」と言います。

そして『1973年のピンボール』の中で最も印象深い場面として、第11章に「配電盤のお葬式」というものが描かれるのです。

「僕」と双子の208と209は日曜日、貯水池へ配電盤のお葬式に行きます。車の中で「双子の一人は助手席に座り、もう一人はショッピング・バッグに入れた配電盤と魔法瓶を抱えたまま後部座席に座っていた。彼女たちは葬儀の日にふさわしく厳粛だった」とあります。「配電盤」の葬式に向かうのに「魔法瓶」が一緒というのが、霊的なものを感じて楽しいですね。

☆

その日曜日はあいにく朝から細かい雨が降り続いていました。「雨は永遠に降り続くかのようだった。十月の雨はいつもこんな風に降る。何もかもを濡らすまで、いつまでも降り続ける」とあります。

「雨は休みなく貯水池の上に降り注いでいた。雨はひどく静かに降っていた。新聞紙を細かく引き裂いて厚いカーペットの上にまいたほどの音しかしなかった。クロード・ルルーシュの映画でよく降っている雨だ」ともあります。

そして貯水池に着き、双子の一人が紙袋から例の配電盤を取り出して「僕」に渡します。「何かお祈りの文句を言って」と双子の一人が言います。「なんだっていいの」「形式だけよ」

そして「僕」は頭から爪先までぐっしょり雨に濡れながら適当な文句を捜した。

そして「哲学の義務は」と「僕」はカントを引用して「誤解によって生じた幻想を除去することにある。……配電盤よ貯水地の底に安らかに眠れ」と祈ります。この「哲学の義務は、誤解によって生じた幻想を除去することにある」というのはカント『純粋理性批判』の第一版序文の中にある言葉です。

「投げて」と双子に言われるので、「僕は右腕を思い切りバックスイングさせてから、配電盤を四十五度の角度で力いっぱい放り投げた。配電盤は雨の中を見事な弧を描いて飛び、水面を打った。そして波紋がゆっくりと広がり、僕たちの足もとにまでやってきた」。

双子は「素晴らしいお祈りだつたわ」と言いました。

☆

『1973年のピンボール』のこの雨の日の配電盤の葬式には、フィッツジェラルドの『グレート・ギャツビー』の「ギャツビー」の雨の日の葬儀のことも反映しているかもしれません。「雨に打たれる死者は幸いなるかな」とギャツビーの葬儀の参列者は言っています。

「もっとも配電盤の葬式にとってどのような天候がふさわしいのか僕には知るべくもない。双子は雨について一言も触れなかったので僕も黙っていた」と村上春樹は記しています。ひねくれ者の「私」(小山)は、配電盤の葬式には「雨」が最もふさわしいと村上春樹は考えているのではないだろうかと思ってしまいます。

ただここで、村上春樹作品とフィッツジェラルド作品の対応について述べたいわけではありません。

大切なのは配電盤のことです。取り出されて、線を切られて、中央と統一的に繋がる新しい配電盤と交換された後の古い配電盤にも、まだ生命というか、魂がやどっていて、お葬式をへて、土に還っていくという、霊的なものを尊重する儀式が印象深く描かれているという点が大切だと思うのです。

中央の統一的な言葉とは、簡単には繋がることができない古い言葉を繋ぐ装置である旧式の配電盤への哀惜が、村上春樹によって印象深く描かれているのです。

☆

このような村上春樹の言語に関する感覚は、幾つかの作品の中に繰り返し出てきます。一つだけ例を挙げれば、「象の消滅」がそうです。

「象の消滅」は老いた象と老飼育係の男がある日、象舎から忽然として消えてしまう話です。村上春樹は1991年から1995年までアメリカ東海岸に滞在。この作品を読んだアメリカの学生たちと、村上春樹が作品について話し合ったことがあるそうです。

それに関して『村上春樹全作品 1979―1989』の月報に、村上春樹自身が書いているとても興味深いエピソードがあります。

アメリカの学生たちは、この「象の消滅」は「場所が日本でなくても成立する話である」と言います。でも、村上春樹が「日本の小説でないと思ったのか?」と、逆に質問して、議論となり、その結果、アメリカの学生たちも同作にはアメリカではあり得ないことがあると認めたことを村上春樹は書いているのです。

そのアメリカでは、あり得ないということ、日本でなくては成立しない話というのはどんなことでしょうか。

☆

「象の消滅」では、小さな動物園が経営難で閉鎖となり、動物たちがそれぞれ全国の動物園に引き取られていくのですが、年老いた象には引き受け手がないため、町が象を引き取ることになるのです。町は山林を切り開き、老朽化した小学校の体育館を象舎として移築します。その象舎の落成式の時に、象を前に小学生の代表が「象さん、元気に長生きして下さい」という作文を読みます。これがアメリカではあり得ないのです。

「日本人の読者ならそんなことはとくに不思議だとは思わないだろう」と村上春樹は書いています。でもアメリカの人たちは不思議だと思います。

ここでは、人間が「象さん、元気に長生きして下さい」と、象に話しかけています。日本人はどこかで動物と話せると思っているところがあるのです。確かに現代日本人は動物と自由に会話できるとは思っていませんが、でも、この小学校の代表が「象さん、元気に長生きして下さい」という作文を読む行為をばかばかしいから、やめろとは思っていません。つまりいまでも、日本人は心のどこかで動物に語りかけて、それが動物に伝わることを感じているのです。

年取った飼育係は象を動かす時に「何事かを囁(ささや)きかけるだけでよかった」。象も「簡単な人語を理解するのかもしれない」ように、飼育係が指定した場所に移動したと「象の消滅」に書かれています。

☆

ここに近代的に統一される前の、人と動物が話せる広い言語が日本人の中に生きていることがわかります。その「象」とその「飼育係」が消滅するというのは、『1973年のピンボール』の古い旧式な配電盤が切り捨てられ、本社のコンピューターに統一的に接続する近代的で新しい配電盤に切り替えられていくのと同じことが書かれているのだと思います。

☆

実は、この「象の消滅」という短編には、後半、「僕」と女性との少し受け取りにくい会話が書かれています。

「僕が彼女に出会ったのは九月も終りに近づいた頃だった。その日は朝から晩まで雨が降りつづいていた。その季節によく降るような細くてやわらかで単調な雨だった」とあり、その日も雨でした。

「僕」は自分の会社が催したキャンペーンのためのパーティーで、彼女と顔を合わせました。「僕」はある大手の電機器具メーカーの広告部に勤めていて、台所電化製品のプレス・パブリシティーを担当していたのです。いくつかの女性誌にタイアップ記事を載せてもらうように交渉するのが役目でした。彼女のほうは若い主婦向けの雑誌の編集者で、そのパブリシティーがらみの取材のためにパーティーにやってきたのです。

僕が彼女の相手をし、イタリア人の有名デザイナーがデザインしたカラフルな冷蔵庫やコーヒー・メーカーや電子レンジやジューサーの説明をします。

「いちばん大事なポイントは統一性なんです」と「僕」は言います。「どんな素晴しいデザインのものも、まわりとのバランスが悪ければ死んでしまいます。色の統一、デザインの統一、機能の統一――それが今のキッチンに最も必要なことなんです」と彼女に話します。

この説明について「ずいぶん台所のことにくわしいんですね」と彼女は言います。さらに「台所には本当に統一性が必要なのかしら?」と彼女は質問するのです。

「台所じゃなくてキッチンです」と「僕」は訂正します。「どうでもいいようなことだけど、会社がそう決めているものですから」と言うと、彼女は「ごめんなさい。でもそのキッチンには本当に統一性が必要なのかしら? あなたの個人の意見として」と問います。

「僕の個人的な意見はネクタイを外さないと出てこないんです」と僕は笑いながら言います。「でも今日は特別に言っちゃいますけれど、台所にとって統一性以前に必要なものはいくつか存在するはずだと僕は思いますね。でもそういう要素はまず商品にはならなし、この便宜的な世界にあっては商品にならないファクターは殆んど何の意味も持たないんです」と「僕」は言いますが、「世界は本当に便宜的に成立しているの?」と、さらに彼女は聞くのです。

この後、2人は同じホテルのカクテルラウンジに行って、「僕」が象と飼育係の消滅を目撃したことを彼女に話すという展開です。

☆

この「象の消滅」との話と「キッチン・台所の統一の話」がどのように繋がっているかということは、短編「象の消滅」の中だけでは掴み難いかもしれません。でもかつて皆が有していた動物と話せるような広く豊かな言語の世界が、近代的な統一で失われていくという点で繋がっているのだと思います。

「ハードウェアとソフトウェアの統一」で本社のコンピューターに接続するために配電盤を古いものから、新しいものに交換することによって、消えていってしまうもの、旧型の配電盤(言葉と言葉を繋ぐ装置)を大切にするような心を持つ点で「象の消滅」の話と「キッチン・台所の統一」の話が繋がっているのでしょう。

古くからある豊かなものを、時代の都合で破壊して、画一的なものを造ろうという力に対抗した小説が『1973年のピンボール』なのだと思います。

☆

さて、最初に書いた第2作『1973年のピンボール』にも出てくる東京オリンピックのころのことについて最後に紹介して置きたいと思います。

「直子」は12歳の1961年、この土地に移り住んで来ました。直子の一家が引っ越してきた当時、この土地に漠然とした形のコロニーが形成されたようです。彼らは駅に近い便利な平地を避け、わざわざ山の中腹を選んでそこに思い思いの家を建てたのです。

でも、時が移り、都心から急激に伸びた住宅化の波は僅かながらもこの土地に及んで来ました。「東京オリンピックの前後だ。山から見下ろすとまるで豊かな海のようにも見えた一面の桑畑はブルドーザーに黒く押し潰され、駅を中心した平板な街並が少しずつ形作られていった」と村上春樹は書いています。

☆

村上春樹は都会的な価値観の中で、お洒落な生活を書く作家だと思われて、登場したように考えられていますが、『1973年のピンボール』や「象の消滅」を読むと、かつて日本人の中に生き生きとあった動物と話せるような言語の豊かさ、物みなすべてに魂がやどり、その霊的な魂と話せることの大切さ、より分かりやすくいえば、日本人にあるアニミズムと言ってもいいような力を強く感じます。

『1973年のピンボール』は、3(スリー)フリッパーの「スペースシップ」というピンボール・マシーンを捜し求めて、再会を果たして「やあ」と僕が声をかけると「ずいぶん長く会わなかったような気がするわ」と彼女(「スペースシップ」)が応える話です。

ここにも、物みなすべてに魂が宿る感覚が貫かれています。

直子が暮らした土地が「東京オリンピックの前後だ。山から見下ろすとまるで豊かな海のようにも見えた一面の桑畑はブルドーザーに黒く押し潰され、駅を中心した平板な街並が少しずつ形作られていった」と記す村上春樹には、その土地の地霊に思いを寄せるような感覚が生きていると思います。「配電盤」も「土に還る」のですから。(共同通信編集委員 小山鉄郎)

******************************************************************************

「村上春樹を読む」が『村上春樹クロニクル』と名前を変えて、春陽堂書店から刊行されます。詳しくはこちらから↓