(C)SHINCHOSHA

三島の死ではなく、どう生きたのかを描きたい

──今回、どういう経緯で豊島さんに監督のオファーがあったのですか?

豊島:プロデューサーの刀根さんは東大の同級生なんですが、この歴史的な映像をどう世に出したらいいのか一緒に考えて欲しいと相談されたのがきっかけでした。とはいえ、三島由紀夫にしても東大全共闘にしても、あまりに巨大な存在じゃないですか。これを映画にするとしたら、当時、あの場にいた全共闘の人達にガチのインタビューをしなければいけないし、楯の会のメンバーにも話を聞かなきゃいけない。これは大変な仕事になるぞと思いました。

──そもそも豊島監督にとって三島由紀夫はどういう存在でしたか?

豊島:それまで三島の本は「金閣寺」「仮面の告白」あと「美しい星」しか読んでなくて、「英霊の聲」などの政治的な本は今回初めて読んだんです。それで思ったのは、三島はいわゆる右翼とか軍国主義者とは違う独特の天皇観を持っていて、やっぱり文学の人なんだなと思いました。

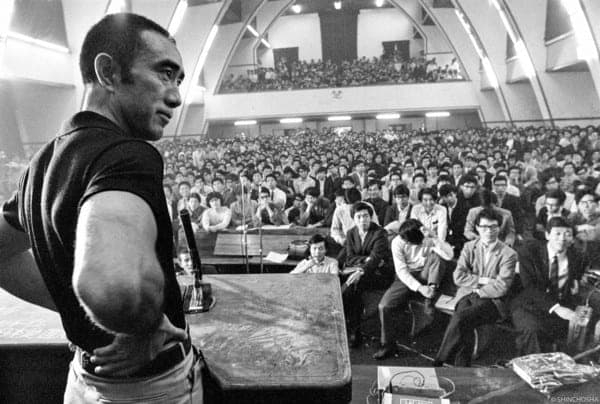

──映画の舞台となる東大での討論会は、有名な自決事件のちょうど1年半前の出来事なんですね。

豊島:三島について語る時、あまりにも自決の印象が強烈なので、なぜ三島は自殺に至ったのかということにフォーカスされがちですが、いま僕等がそこに挑んでも何も生み出せないんじゃないかと直感的に思いました。だから今回の映画は、この討論会で三島がなぜこれほど生き生きとしているのか、つまり三島の死ではなく、どう生きたのかを描きたい。それが最初に決めた方針でした。僕等があの事件を直接知らないからこそ、三島をフラットに見ることができた。

──例えば、若松孝二監督の『11・25自決の日 三島由紀夫と若者たち』では、三島がなぜ自決に至ったのかが大きなテーマになっていますが、それは若松監督が三島と同時代を生きたからこその必然性を感じます。

豊島:そうですよね。僕と同世代である小説家・平野啓一郎さんは「三島の死ではなく、文学をこそ語るべきだ」と言ってましたが、確かにそれは、僕等の年代だからあえて言えるのかなと思います。この映画は、元東大全共闘や元楯の会といった三島と同時代を生きた世代と、平野啓一郎さんや小熊英二さんなど若い世代の2つの視点があるのが面白いんじゃないかな。

──最初に討論会の全編を見た時はどう思いました?

豊島:正直、ちんぷんかんぷんでした(笑)。なので、まずは識者の人達にこの討論が現代史の中で、あるいは運動の中でどういう位置付けだったのかを教えてもらった。それで、あの教室にいたのは、ゴリゴリの武闘派ではなく、どちらかというと穏健派で芸術的な集団だったということがわかりました。三島とやりあった東大随一の論客・芥正彦さんは何故あんなに芝居がかっているのか? それは彼が舞台俳優で演出家だったからだとか、あの解放区の議論はどういう意味を持っていたのか、それらを1つ1つ識者の方々に教えてもらって、やっと僕等も当事者と向かえるようになっていった。

──プロデューサーとして刀根さんは映像をどう観ました?

刀根:まずは局に残っている4時間のビデオを全部見たんです。討論会以外にもニュース映像とかいろいろあって、最初はそれらをつなげて三島の人生を映画にするという案もあったんです。でもやっぱり討論会のビデオが一番面白い。この東大駒場キャンパス900番教室の映像をなんとか後世に残したい、そして映画館で体感して欲しいと思いました。

三島に出会っちゃった人達

──あの場にいた元全共闘の人たちの50年後の姿が印象的です。芥さんは今でも存在感ありますね。

刀根:実際に会った芥さんもすごい迫力でした。最初に「なんでこれを映画にするんだ?」と問われて、自分が中継点としてこの歴史的な討論を次の世代に伝えたいんですと必死で説得しました。芥さんから、テレビ局や映画屋の金儲けのためなら俺はやらないと言われて、そういう意図ではないと説明しました。ただ、やる以上は全国各地で上映したいということも伝えました。

豊島:この映画は、全国100館で上映するということに意味があると思いますね。

刀根:監督と話したのは、若者にも観て欲しいけど媚びる必要はないと。難しい部分もそのまま使って、最低限の説明を入れつつ50年前と現代をリンクさせたかった。

豊島:23歳の芥さんと73歳の芥さんはもちろん同じ人物ですが、実際は細胞も全部入れ替わっていて、記憶だけが残っている別の人間とも言えますよね。そこには、討論の内容を超える人間の50年間の存在そのものが映っていて、それが非常に面白いと思いました。

刀根:僕は映像を何度も観すぎたのもあって、いま三島がそこにいるような感覚がありました。遠い過去の話ではなくて、いま身近にある自分事として捉えるようになったというか、単純に三島ってカッコいいなと。

──当日司会をした学生の木村修さんは完全に三島に心酔してましたね。

豊島:三島に出会っちゃった人達ですから。木村さんもそうですが、芥さんも、本人は認めないかもしれないけど、彼の中のアイデンティティのひとつとして三島があると思います。三島のことを「あいつ」って呼んじゃう所も含めて。撮っている途中で気づいたんですが、この映画は、1969年、三島に何があったのかを撮っているのではなく、あの時、三島に会って、人生を決定づけられてしまった人達のあり様を撮ることなんだなと。

──後日、木村さんが三島と電話で話した時のエピソードは、三島の人柄が偲ばれるすごくいい話でした。

豊島:あの話だけで討論会の見方そのものが変わりますよね。最初にあの証言を聞いた時は、これを一体映画のどこに収めればいいのかと思いました。

──討論会の後半で、三島が「諸君が天皇を天皇だと、ひと言言ってくれれば、俺は喜んで諸君と手をつなぐ」と言ったのは非常に有名ですが、あの時なぜ三島がそう言ったのかが、映像を観るととてもよくわかります。

豊島:あれがキーワードですね。あの言葉は一体どういう意味なんだろうと、そこから紐解いていくことから始めました。フィルムに映っている映像が強烈なので、それだけでも十分面白いものなんですが、それをどうやって現代につなげるのかが僕に与えられたミッションだから、討論会で芥さんが赤ちゃんを抱いて演劇的に三島を挑発したように、インタビューで彼らの中から何かを引き出さないといけない。これはずいぶんと叱られる仕事になるなあと。

──豊島監督は「敗北」という言葉を使って芥さんを挑発してますが。

豊島:案の定怒られましたけど、心の中では「やった」と思いましたね(笑)

© 2020 映画「三島由紀夫vs東大全共闘 50年目の真実」製作委員会

体温を感じるような言葉の闘い

──僕はもっと政治的な議論をしていたという先入観があったんですが、実際の討論は、哲学の話や解放区の話など、非常に文化的な内容だったんですね。

豊島:三島は聴衆が期待したことと全然違う話をしたんですね。当初は右翼の三島が来て憂国の話をすると思ったら、芸術や哲学の話になっていって、ついていけなかった人も多かったと思います。特に芥さんの声はTBSのマイクは拾ってたけど、会場にはよく聞こえてなかったから。

──途中で「俺は三島をぶん殴りに来た」って乱入する学生がいますが、その時は、三島と芥さんが共闘関係にもなったりもしていて、すごくスリリングな場面でした。

刀根:僕も最初に観た時、対決しているはずなのに共感もしているのがすごく奇妙に思いましたね。

──討論の中で「反知性主義」という言葉が出てきますが、最近のポピュリズムに対する説明とは全然違う意味で使われてますね。

豊島:旧来の知性に対するアンチテーゼとして使ってました。今は単に物事を考えないのが反知性主義ですが。

──いわゆるネトウヨ的なネットの書き込みなどは反知性主義の象徴だと思いますが、この映画に記録された討論は、反知性どころか、非常に豊かで知的なものですね。

豊島:もちろんドキュメンタリーなので結論は決めないで撮影していったんですが、最初の段階で頭にあったのは、SNS上のコミュニケーションだったんです。ネトウヨ的な言説や匿名の罵詈雑言の浴びせ合いみたいなものって僕は一番醜いと思っていて、その対極にあるのがこの討論なんじゃないかと。正々堂々と顔を合わせた、体温を感じるような言葉の闘いがこの時代にはあったんだというのが、この映画で伝えたいことのひとつですね。

──芥さんは「本当に憎んでたら会話する必要はない。人間と人間のあいだに媒体として言葉に力があった時代の最後」だと回想しています。

刀根:本当に最後なのかな。僕はまだ言葉を信じたいし、最後にはしたくないですね。

──内田樹さんは、現代の日本は「非政治的な季節」のうちにいる、と書いてますが。

豊島:僕はこの国はもっとひどい事態にならないと、自分が政治的な人間だという実感、つまり自分の行動が国を動かすという気持ちにはならないんじゃないかと思います。その時、言葉の重要性にもう一回気づくことになるんじゃないかと。現在の日本人はみな「非政治的」な人間になっちゃってるような気がしますね。

──いまの政治状況を見るとどうしても絶望的になってしまいます。今回、豊島監督は三島由紀夫という非常に「政治的」な存在を映画にしたわけですが、映画や表現はまだ社会を変える力があると思いますか?

豊島:そこまですごいことは思ってませんが、自分も客として映画を観ることでパラダイムシフトが起きる瞬間はあって、いつか人の気持ちを大きく変えるような作品を作りたいという野望はありますね。今回、三島由紀夫という世界中に知られた人物の映画を作ることで、すごく多くの人に観てもらえるチャンスがあるのはすごくありがたいことで、いつも僕の映画は映画秘宝しか取材に来てくれなかったのが、今回はAERAとか文藝別冊とかたくさん取材が来て、既にすごいシフトチェンジが起きてるなと(笑)。

──今の時代の中で、この映画がどこまで波及していくのかがとても楽しみです。

豊島:最後にROOFTOP的な話をすると、今回の話をもらった時に、自分がやれるかもしれないと思ったのは、『怪談新耳袋 殴りこみ!』でドキュメンタリーをやっていたからなんですね。あの作品では一切嘘をついてなくて、撮った映像をどう構成するかで、なにかしらの物語を作るという作業をひたすらやってきたので、今回もその手法でいけるんじゃないかと。だから『殴りこみ!』のおかげだと書いておいて下さい(笑)

© 2020 映画「三島由紀夫vs東大全共闘 50年目の真実」製作委員会