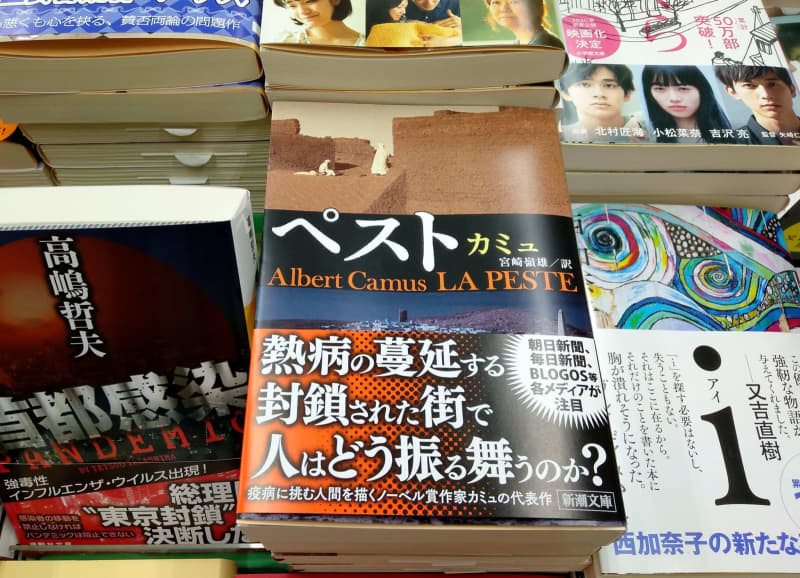

アルベール・カミュ著 『ペスト』 (宮崎嶺雄訳、新潮文庫)の発行が累計120万部を突破、さらに部数を伸ばしている。450ページ超の長編で、決して楽に読める小説ではない。それでも売れているのは、小説が描きだす世界が、新型コロナウイルスの猛威に苦しむ私たちの「いま」に酷似しているからだろう。

ではその小説は、私たちが直面する困難を生き延びるための羅針盤となり得るのか。なり得るとすれば、それは社会や個人に対して、何を指し示しているのか。

2人の女性作家とビデオ会議アプリ「Zoom(ズーム)」を使った読書会を開き、小説『ペスト』の世界と現在の社会状況を重ね合わせた。2人の助けを借りて、2回にわたって考察する。(共同通信=田村文)

▽孤立した町オランが舞台の群像劇

読書会に参加してもらったのは「雪子さんの足音」などで知られる木村紅美さんと、「自画像」「君たちは今が世界(すべて)」などの作品がある朝比奈あすかさん。木村さんは学生時代、この小説を読んで作家を志した。朝比奈さんは東日本大震災直後に読んだという。私を含め3人とも再読して議論に臨んだ。

物語の舞台は1940年代、フランス領アルジェリアの港町オラン。ネズミの死骸が予兆だった。死骸の数が増えていく。やがて人が次々に亡くなる。ペストの感染が始まったのだ。歴史上何度も発生し、人々を混乱の渦に巻き込んだ恐ろしい病。オランは遮断され、孤立する。感染者は隔離され、埋葬場所が足りなくなる。人々は噂に踊らされ、偏見による差別や分断も起きる。

主な登場人物は医師のリウー、外部の町からたまたまオランを訪れていたタルー、やはり偶然、町に来ていた新聞記者のランベール、作家志望の真面目な役人グラン、神父のパヌルー、ペストのおかげで逮捕を免れているらしい犯罪者のコタールら。物語は彼らの群像劇として進行してゆく。

病気の妻を山の療養所に送り出したリウーは、母の援助を受けながらペストと闘う。敗北(患者の死)の連続だが諦めない。タルーやグランらは保健隊を組織し、地道な努力を続ける。しかし、ペストはなかなか去ってゆかない。

▽あらゆる色彩と喜び追い払う

『ペスト』には、災厄に襲われたときの人間たちの姿が活写されている。人々は初め、なかなか現実を直視できない。戸惑い、混乱、脅え、いら立ち、疑心暗鬼…。やがて絶望が社会を覆う。

私たちのことが書かれている。そんな錯覚を起こしそうな描写がいくつも出てくる。

「ペストや戦争がやってきたとき、人々はいつも同じくらい無用意な状態にあった」

「市門の閉鎖の最も顕著な結果の一つは、事実、そんなつもりのまったくなかった人々が突如別離の状態に置かれたことであった」

「ペストの日ざしは、あらゆる色彩を消し、あらゆる喜びを追い払ってしまった」

「ハッカのドロップが薬屋から姿を消してしまったが、それは多くの人々が、不測の感染を予防するために、それをしゃぶるようになったからである」

「ペストは観光旅行の破滅であった」

「ペストはすべての者から、恋愛と、さらに友情の能力さえも奪ってしまった」

「絶望に慣れることは絶望そのものよりもさらに悪いのである」

▽われわれはペストの中にいる

木村さんは、初めてこの作品を読んだ大学時代からずっと、登場人物の一人であるタルーへの思い入れが強いという。

タルーは町の外から来ていた「よそ者」だ。運悪くペストに巻き込まれてしまったのだが、その彼が保健隊を組織し、町を救うために命懸けでペストと闘い始める。そのタルーと、やはりペストと格闘する医師のリウーが、物語の後半で対話する。クライマックスの一つだ。

タルーはリウーにこんな告白をする。

「僕はこの町や今度の疫病に出くわすずっと前から、すでにペストに苦しめられていたんだ」。タルーがここで言う「ペスト」とは、比喩である。何を指しているのか。

タルーの父は検事だった。17歳のとき、その父に論告を聴きに来るように言われ、裁判所へ出向く。父が被告人に死刑を求刑するのを見て、衝撃を受ける。死刑とは国家・社会による殺人だと気づいたのだ。

その後、政治運動に身を投じる。しかし、その運動の中でも処刑が行われていた。タルーは思い知る。「自分が何千という人間の死に間接に同意していた」と。こうも言う。「自分が殺害者の側にまわっていたということが、死ぬほど恥ずかしかった」「われわれはみんなペストの中にいる」 タルーの言う「ペスト」とは、戦争や死刑、革命など、大義の下に社会や集団が行う殺人のことだ。殺害する側に与しないために、彼は常に犠牲者の側に立ち「なすべきことをなさねばならぬ」と決意する。それこそが、災厄の際の彼の信条なのだ。

▽ささやかな仕事で役立ちたい

「ペストの中にいる」という感覚は、木村さんにもあるという。沖縄の米軍普天間飛行場の辺野古移設に反対する抗議活動に何度か参加し、「自分を含めたほとんどの日本人は、沖縄を犠牲にする側に加担している」と感じているからだ。

朝比奈さんは、タルーが組織した保健隊を巡るエピソードに感動したという。役人のグランがこの保健隊に誘われたときの場面だ。

「彼はいつもの彼そのままの善き意志をもって、躊躇なく、『うん』といった。ただ、彼が望んだのは、ささやかな仕事で役に立ちたいということだけであった」

朝比奈さんは「グランのようなヒーロー的ではない人物に光を当てるところが、この作品の特徴だと思う。コロナ禍にある現在も、医療関係者や生活の基盤を支えてくれる人たちによって社会が支えられていることに重ね合わせて読んだ」という。

私自身が最も感銘を受けたのは医師リウーの言葉だった。

「今度のことは、ヒロイズムなどという問題じゃないんです。これは誠実さの問題なんです。(中略)ペストと戦う唯一の方法は、誠実さということです」「つまり自分の職務を果すことだと心得ています」

タルーもグランもリウーも、危機に踊らされたり、自失したりすることなく、目の前にある課題や仕事に取り組む。命懸けといってもいい仕事だが、ヒロイズムは存在しない。日常を失わない誠実さこそが、災厄を乗り越え、日常を回復する道なのだ。

彼らは連帯してペストに立ち向かう。それが淡々と記される。連帯と共感の持つ底力が、静かに語られてゆく。(続く)

関連記事はこちら→https://this.kiji.is/632855939339437153?c=39546741839462401