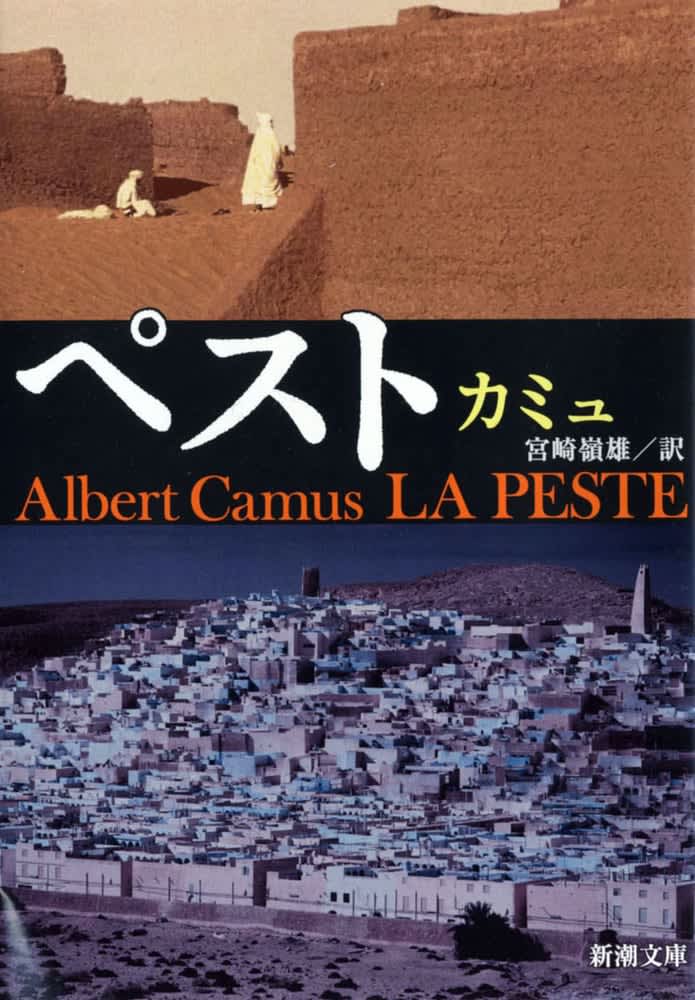

疫病という不条理に抗う人々を描いたアルベール・カミュの小説『ペスト』 は、複雑な叙述の構造を持つ。冒頭で、この物語が誰かの手による「記録」であることが明かされ、それとは別の人物の記録(手帳)も作中、何度も引用される。文芸的な用語を使えばメタフィクションなのだが、その構造によって必然的に「記録することの意味」が述べられることになる。そして記録の意味や実質を問うとき、メディアの在り方も問われざるを得ない。前回に続き、作家の木村紅美さん、朝比奈あすかさんと語り合い、考えた。(共同通信=田村文)

▽なぜ報道で役立とうとしないのか

読み進めていくうちに、一つの疑問が湧いた。私と同じ職業、記者であるランベールはなぜ、ペスト禍そのものを報じようとしないのか。

ランベールは感染爆発する町、アルジェリアのオランにたまたま別の取材で来ていた。ペストで町が封鎖され、愛する女性と引き離される。焦燥を募らせ、脱出を企てる。だが、リウーやタルーたちの献身的な仕事ぶりを見て共感し、町にとどまって保健隊に加わる決意をする。

感動的な筋書きだ。だが記者であるなら、ランベールはオランの状況を内外に伝える「報道」によって社会に貢献するべきではないか。なぜ、防疫の第一線ともいうべき保健隊で働くことを選んだのか。

『ペスト』には新聞やラジオの報道もしばしば引用の形で登場する。これら報道機関に対して、語り手は総じて冷ややかで、懐疑的だ。

「鼠の事件ではあれほど饒舌であった新聞も、もうなんにもいわなくなっていた」

「新聞と当局とは、ペストに対してこのうえもなく巧妙に立ちまわっている」

カミュには記者経験がある。第2次大戦当時、所属していた新聞社はカミュの反戦的な言論が理由となって発禁処分を受ける。新聞やラジオが当局の宣伝機関と化す場合もあることを、体験的に知っていたのではないか。その危険が最大化するのは、戦争や大災害、パンデミックのときだ。

▽大本営発表になっていないか

読書会で私がそう話すと、朝比奈さんが指摘した。「2011年に福島で原発事故が起きたときの報道の仕方が『大本営発表』にたとえられたことがありましたね」

確かに当時、批判があった。事故の推移と放射線物質の危険性を、メディアはどれほど冷静に、科学的に、正確に伝えたのか。繰り返し報じられたのは、電力会社と当局の説明であり、言い分だった。

では、現在の新型コロナウイルス報道はどうか。メディア関係の労組でつくる「日本マスコミ文化情報労組会議」(MIC)が報道関係者を対象に実施したアンケート(有効回答数214)では、回答者の57・9%が、報道の自由が「守られていない」と回答した。新型コロナウイルスや政治報道に関する自由回答をいくつか抜き書きする。

「記者勉強会で政府側から『医療崩壊と書かないでほしい』という要請が行われている。(中略)当局の発信に報道が流されていく恐れがある」(新聞社・通信社社員)

「現場に入る記者が減り発表原稿が増えた。またコロナとバッシングの怖さから現場を見ていなくてもやむを得ない雰囲気がある」(ブロック紙の新聞社社員)

「現政権に対する忖度の蔓延」(放送局社員)

「政権の言い分は吟味せず垂れ流すので偽りの不偏不党であり、視聴者には見抜かれているのに改めようとしない」(放送局社員)

報道現場で働く者たちの「このままではいけない」という危機感が伝わってくる。

この大きな災厄を報道するためには、現場性に加え、科学性や歴史的な視野を併せ持つ必要がある。そうでなければ、本当の危険を伝えられなかったり、逆に読者をいたずらに不安に陥れたりする可能性がある。そして、報道が社会の同調圧力を強めることにもなりかねない。

▽軽蔑するものよりも賛美するもののほうが多い

朝比奈さんがさらに指摘した。「『ペスト』はヒーローや美談を作りだすことで人の気持ちを動かすべきではない、事実を事実として淡々と記録すべきだということを繰り返し訴えています」

木村さんも同意する。「保健隊が結成されるくだりでも、これを美談として扱うべきではないということと、客観性が大事だということが強調されていますよね」

ヒーローを作れば社会は喝采を送る。悪者にはブーイングを浴びせるだろう。喝采やブーイングによって社会は一体化したように見えるが、それは偽りの一体化にすぎず、内部にはかえって深い分裂や亀裂を抱え込むことになりかねない。いまのメディアに対する警鐘と捉えたい。

原因やあらわれる形は違っても、災厄は消えることはない。物語は最後に「ペスト菌は決して死ぬことも消滅することもない」と宣言する。私たちは常に不条理の中で苦闘し続けなければならないのだ。

では、それに打ち勝つ道はないのか。

ランベールは報道の仕事をしないが、『ペスト』にはそれとは別の「記録者」が登場する。タルーだ。

「作者のカミュがタルーを記録者の一人に選んだのは、よそ者だからでしょう。旅人の彼が、オランの人々の苦しみを理解しようとする。そのことが大事なのだと思う」と木村さん。

作品全体は、タルーの書き残した文章を利用しながら、登場人物の一人が全体を物語る結構になっている。もう一人の記録者がいるのだ。

物語の終盤で、その全体の語り手が誰であるかが明かされる。彼がこの物語を書こうと決意して終わるのだ。その決意の理由は次のように語られる。

「黙して語らぬ人々の仲間にはいらぬために、これらペストに襲われた人々に有利な証言を行うために、彼らに対して行われた非道と暴虐の、せめて思い出だけでも残しておくために、そして、天災のさなかで教えられること、すなわち人間のなかには軽蔑すべきものよりも賛美すべきもののほうが多くあるということを、ただそうであるとだけいうために」

『ペスト』の重要なテーマの一つが「記録する」という営為であることが分かる。災厄は決してなくならず、ペスト菌が消えることもない。しかし、それと闘うこと、闘いを記録することはできるのだ。

関連記事はこちら↓