ニヤリと笑う“脱力系”の虎、小鬼を捕まえる迫力ある神様-。長崎歴史文化博物館(長崎市立山1丁目、新型コロナのため休館中)にある掛け軸「猛虎(もうこ)図(ず)」と「鍾馗禳魔図(しょうきじょうまず)」は、江戸後期のコレラ大流行を受けて描かれ、人気を集めた。新型コロナで妖怪「アマビエ」が話題となっているように、疫病よけのために何かにすがりたいという人々の心情は、今も昔も変わらないようだ。

1858(安政5)年の夏、長崎に来航した米国船により感染症のコレラが持ち込まれ、全国的に猛威をふるった。長崎での被害状況は不明だが、江戸だけで延べ3万人が亡くなったとされる。「コロリ」と呼ばれ当時最も恐れられた病で、「虎狼狸(ころり)」という字を充てて妖怪の仕業とされた。

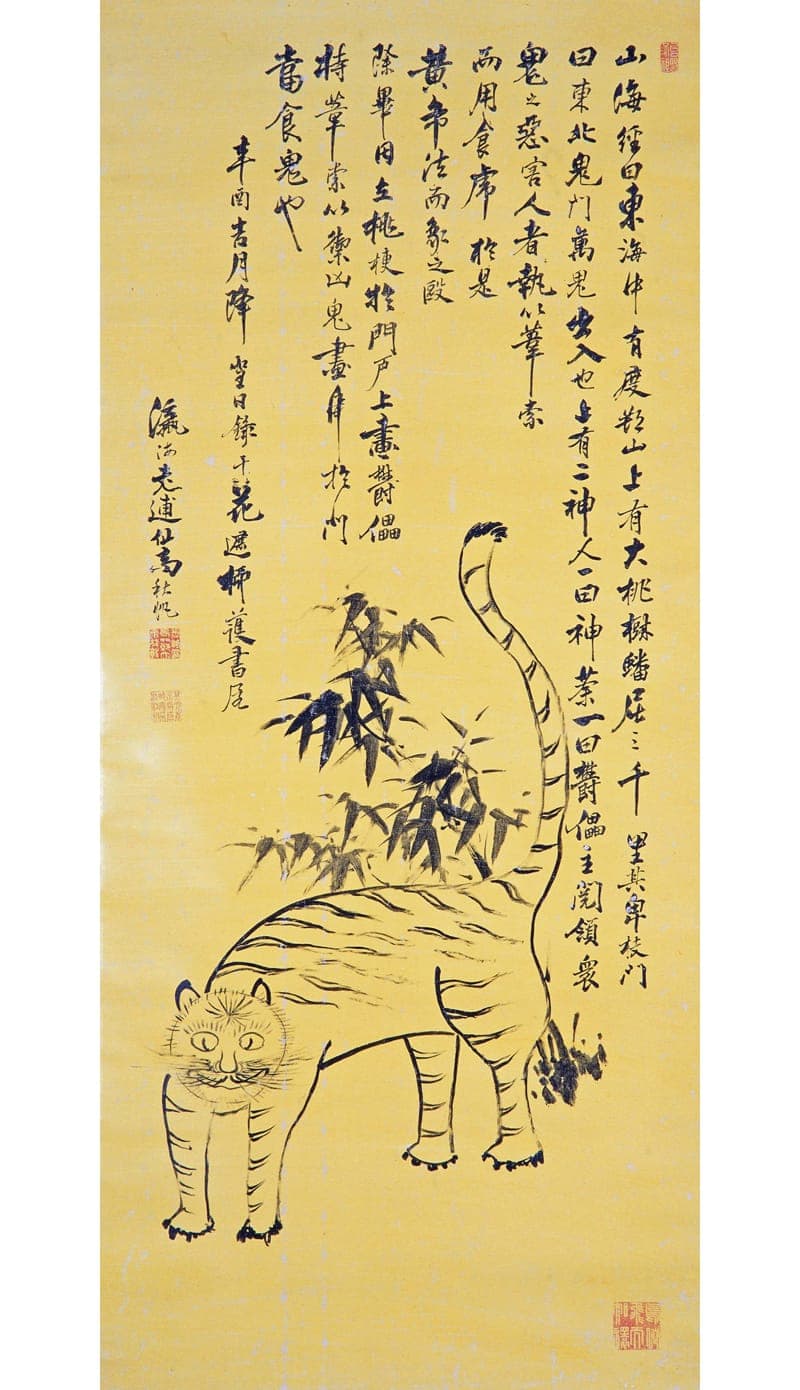

「猛虎図」(縦137センチ、横60.1センチ)はこのコレラ被害がまだくすぶっていた61年に、砲術家の高島秋帆が描いたもの。尾を上げた1匹の虎が不気味な表情でこちらを見ている。画面に書かれた「賛」と呼ばれる文章には、虎を描いた理由がこう記してある。

「(略)東海の度朔山(どさくさん)上に桃の巨木があり、曲がりくねった枝が伸びること三千里。その枝の東北にあたる『鬼門』からよろずの鬼が出入りするという。山上には二神がおり、一人を神荼(しんと)、一人を鬱壘(うつりつ)という。鬼たちの出入りを検閲し、人に害をなす悪鬼は葦縄で縛り上げて虎に食わせてしまう(略)」

同館研究員の長岡枝里さん(日本近世絵画史)は「鬼門を出入りする悪鬼は疫病を暗示している。悪い鬼であるコレラを食べて退けてくれる存在として、虎が人々に求められた」と指摘する。長岡さんによると日本では古くから、疫病を妖怪に見立てて、神聖なものがそれを退治するという構図の絵が描かれてきた。「鍾馗禳魔図」(縦63.4センチ、横137.5センチ)もその流れをくむ。鍾馗は中国の神様で、伝染病にかかった皇帝の夢に現れて助けたという伝説があり、病よけとして端午の節句ののぼりなどにも描かれてきた。

同図はコレラ大流行のその年の58年作。鍾馗が剣を払って、疫病を示す小鬼を捕まえている様子を躍動的に描いている。作者は、幕末の長崎三筆の一人と称される南画家・三浦梧門。梧門は賛の中で、コレラの猛威を「野ざらしの亡骸が三千あまり」と記述。この絵を描いた時には自分は自分ではなかったようで鍾馗が乗り移って描いたようだとしている。

秋帆の虎と梧門の鍾馗は当時非常に評判となり、現在でも秋帆と梧門の活躍ぶりを伝える際には挙げられる作品となっているという。

虎の表情や、鍾馗が捕まえた小鬼の様子からは、どこかひょうきんさも感じられる。長岡さんは「目に見えない脅威にさらされた人々を、絵でほっとさせたいという意図があったのではないか。少しの笑いや美しいものが救うものもある。悲観的状況でも人々が何かを生み出し、心のよりどころとしてきたのは過去に限ったことではない」と話す。