レースで誰が勝ったか負けたかは瞬時に分かるこのご時世。でもレースの裏舞台、とりわけ技術的なことは機密性が高く、なかなか伝わってこない……。そんな二輪レースのウラ話やよもやま話を元ヤマハの『キタさん』こと北川成人さんが紹介します。なお、連載は不定期。あしからずご容赦ください。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

今回のテーマである『高速道路の二輪車ふたり乗り解禁』に関わることになったのは、二足のわらじのもう一方である操縦安定性開発の業務に関係している。

本来、二輪車の操縦安定性を数値で客観的に評価するのは非常に困難なことで、操縦安定性と一括りにはしているが、操縦性と安定性はトレードオフの関係にあると言ってもいい。その微妙なさじ加減は開発ライダーの能力やセンスに負うところが大きいのである。

『ハンドリングのヤマハ』と自ら称するからには、ハンドリング(=操縦性)について数値的な評価指標が確立されていると思われがちだが、当時はまだ業界全体としても操縦性についての評価指標は確立されておらず学術的な知見も僅かだった。他方、安定性については二輪車特有の振動現象(ウォブル、ウィーブ)の発生の有無、発生した際の収束性の視点からある程度客観的に評価できるようになっていた。

筆者が担当することになった操縦安定性開発グループでは、開発車両に計測機器を載せて実際に走行した際の振動の発生状況を計測して評価する一方、二輪車のシミュレーションモデルを開発してフレームの剛性やサスペンション特性などがどのように安定性に影響するか数値解析によって求める方法を模索していた。と同時に、このような評価方法を業界共通の手法とするための取り組みも自動車工業会(以下、『自工会』)という業界団体の活動として行っていた。

自工会の下部組織として二輪車を製造するメーカー4社で構成される『二輪車特別委員会』(略して、『二特』)のなかに技術・安全環境部会があり、その下には主として諸外国との基準調和に関して各社の足並みをそろえて取り組むための分科会が設置されていた。『騒音』『排ガス』『灯火器』『認証』『環境』『タイヤ』などが主な顔ぶれだったが、基準調和と一口に言っても先進国の基準を統一する作業は主要輸出相手国である米国と欧州ではそれぞれ文化や歴史が異なるので困難を極める。

さらには近年大きな市場となっている開発途上国の基準もそれにならって導入していく必要がある。結局、二輪車の市場で他を圧倒している日本がその主導的な役割を果たすことは当然の成り行きだったといえる。

筆者が引き継ぐことになった『操縦安定性分科会』はそれらのなかにあって少し異質な存在であった。その活動は月1回各社委員が集まって内外の操縦安定性に関する文献の調査結果を報告するのを基本としていたが、具体的な成果物としてはいまだ世のなかに存在しない『定常円旋回試験法』と『過渡特性試験法』の作成を目指していた。試験法は実際に安全に実施可能な条件を設定する必要があり、また何を評価項目として測定するのか、測定したデータの処理はどうするかまで定めなくてはならず実証実験が必須であった。

こういう実験の類は自工会からの委託研究という形で日本自動車研究所(JARI)にお願いするのが通例である。ゆえに自工会は毎年予算を計上し、多額の研究費をJARIに支払っていた。

操縦安定性分科会もこの実証実験を委託研究テーマとして提出するのだが、どういうワケか毎年却下されていた。当時、技術・安全環境部会の部会長はH社の方が務められていたが、委託研究テーマの主旨説明の場面では我が分科会にのみ当たりがきつく陰湿に絡んでくるのだ。

ほかの分科会のように法改正や基準調和といった切迫した背景があるワケではないし、技術屋でもない部会長にとっては筆者がいくら(にわか仕込みの)必要性と有用性を説いたところで馬の耳に念仏なのも無理はない。あげく、委託研究どころか分科会の必要性すら疑問視するようなことを言い出したので、「こんな辱めを受ける筋合いはない!」と啖呵切って帰ろうかと思ったが、そんな度胸もなくてワナワナ怒りに震えるばかりだった(笑)。

そんな憂鬱な状況が一転したのは、『高速道路の二輪車ふたり乗り解禁』を規制緩和の一環として警察庁に陳情することになったときだった。(後編に続く)

———————————–

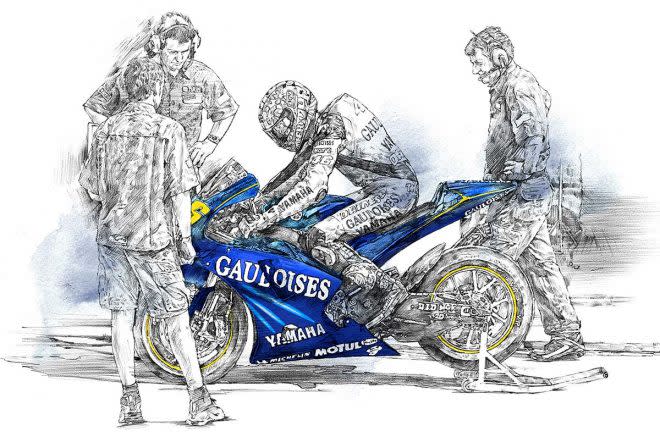

キタさん:北川成人(きたがわしげと)さん 1953年生まれ。1976年にヤマハ発動機に入社すると、その直後から車体設計のエンジニアとしてYZR500/750開発に携わる。以来、ヤマハのレース畑を歩く。途中1999年からは先進安全自動車開発の部門へ異動するも、2003年にはレース部門に復帰。2005年以降はレースを管掌する技術開発部のトップとして、役職定年を迎える2009年までMotoGPの最前線で指揮を執った。