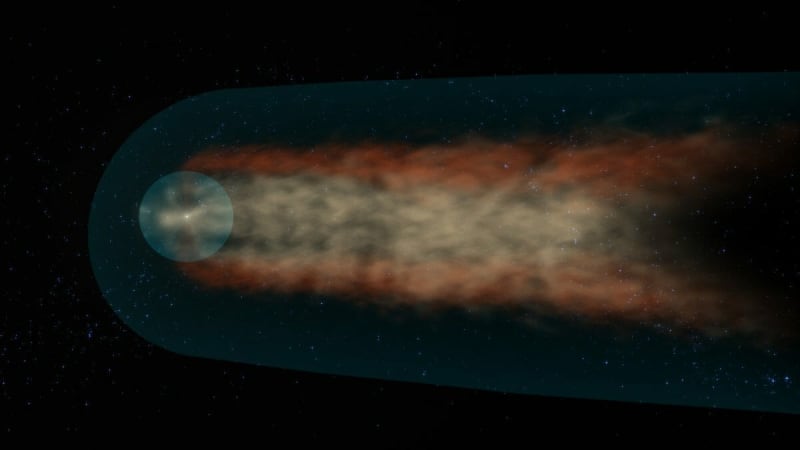

1977年に打ち上げられたNASAの無人探査機「ボイジャー1号」と「同2号」は、どちらも「太陽圏(Heliosphere:ヘリオスフィア)」を離脱して星間空間に到達したとみられています。この太陽圏の形が3年前に発表された研究において指摘されたような球形ではなく、以前から考えられてきたように彗星のような形をしていたとする研究成果が発表されています。

■NASAの観測衛星IBEXによる11年分以上の観測データから分析

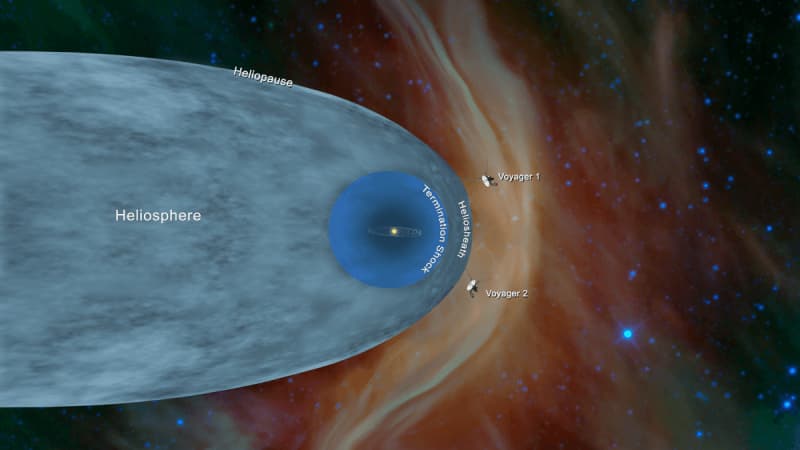

太陽圏は太陽風と星間物質が混ざり合う境界面である「ヘリオポーズ(Heliopause)」から内側の領域を指す言葉です。太陽風が星間物質と衝突して速度が落ち始める部分は「終端衝撃波面(Termination Shock、末端衝撃波面とも)」、ヘリオポーズと終端衝撃波面に挟まれた厚みのある部分は「ヘリオシース(Heliosheath)」と呼ばれています。太陽および地球をはじめとした太陽系の惑星は、太陽風が支える終端衝撃波面に包まれた泡のような空間に位置しています。

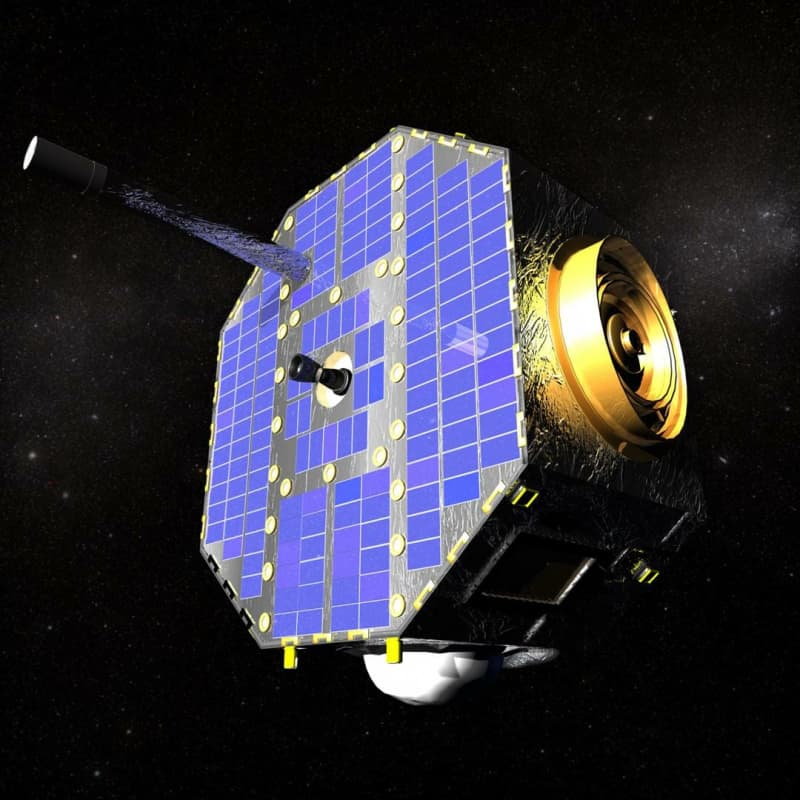

David McComas氏(プリンストン大学)らの研究グループは、McComas氏が主任研究員を務めるNASAの太陽圏観測衛星「IBEX(Interstellar Boundary Explorer)」による観測データを分析した結果、太陽圏は彗星のような尾(Heliotail:ヘリオテイル)が長く伸びた構造であることが示されたとしています。

2008年10月に打ち上げられたIBEXは、太陽風と星間物質が衝突することで生じるエネルギー中性原子(ENA)の分布を調べることで、太陽圏の境界を描き出すことを目的の一つとしています。IBEXの運用期間は当初2年間とされていましたが、実際にはその予定を大きく越えて、第24太陽活動周期のほぼ全体をカバーするに至っています。

研究グループによると、2014年に観測された太陽風の圧力上昇にともなって生じたとみられる高エネルギーの中性原子が2016年からIBEXで検出されるようになったものの、その分布には偏りがあり、星間物質の流れの風上方向からは多く検出されたいっぽうで、風下方向からは検出されなかったといいます。

研究グループは、高エネルギー中性原子の分布に偏りが生じた理由として、太陽圏が星間物質の流れの風下側に向かって長く伸びていることで生じた時差の可能性に言及。太陽圏境界の風上側は太陽風の変化による影響がすぐに現れたものの、風下側は太陽から離れているため、太陽風の変化が及んだりエネルギー中性原子が飛来したりするまでに時間がかかるのではないかと考えています。

なお、太陽圏の形については、土星探査機「カッシーニ」、ボイジャー、IBEXによる観測データをもとに、球形に近い形状をしているのではないかとする研究成果が2017年に発表されています。もしも太陽圏が球形であればエネルギー中性原子の分布もあまり偏らないはずですが、その後のIBEXによる観測データは分布が偏っていることを示しており、以前から想定されてきた彗星のような形を示唆する結果となっています。

Image Credit: NASA’s Scientific Visualization Studio/Conceptual Imaging Lab

Source: NASA(1) / NASA(2)

文/松村武宏