何も映画に限った話ではないのだけれど、作家がよく口にするせりふがある。作品というものは作者の手を離れてはじめて完成する。見る人の目に触れ、聴く人の耳に届いて、めでたく一個の作品となる。

もちろん、作品の評価は鑑賞する側に委ねられる。早い話、私たちの自由勝手だ。良かったの、面白かったの、くだらないの、いまいちだの。人の心の千姿万態。

これはつれづれなるままに、ふと思い立って、人様に話したこともない私の映画遍歴(大仰だ)の一端をつづったものである(なにぶん昔話だから、記憶違いなどはご容赦ください)。

やっぱり映画は時代の鏡

『フィールド・オブ・ドリームス』(1989)にはいささか思い入れがある。

アイオワ州で農業を営む30代の男が、ある日、トウモロコシ畑で、「それをつくれば、彼は来る」という天の声を聞く。男は感じるところがあって、畑をつぶして野球場を造る。と、1919年のワールド・シリーズで起きた八百長事件(野球賭博)に関係したとの疑いで、球界から追放された名選手シューレス・ジョーが姿を現すではないか。ほかにも、当時の名選手たちが続々と。

私はこれを夜のホール試写で観た。都内各所の試写室がいわば職場で、夜の一般ファン向けのホール試写で観ることはめったにないことだったのだが、その夜だけ、観客全員に米大リーグボールをプレゼントする、とたしか新聞広告で知って出かけたのだ。実は、当時高校に入ったばかりの愚息の注文だった。彼は中学までは野球部のレギュラーだった。

原作がW・P・キンセラの小説『シューレス・ジョー』で、脚本、監督はフィル・アルデン・ロビンソン、主演がケビン・コスナー。バート・ランカスター、ジェームズ・アール・ジョーンズも出ていた。

これは、どこを切ってもアメリカ映画だった。これが作られたのは冷戦終結前夜で、アメリカは世界でただひとり強大で偉大な国だった。元学生運動の闘士(年のころから見て60年代末から70年代はじめ)だった主人公は、いまでは典型的な白人中産階級の価値観に染まりかけている。

彼は家族、妻も娘もこよなく愛している。夢を信じている。だからゴーストが現れたのだが、そのゴーストは、彼と妻子にだけは見えるが、物欲にかられた俗悪な連中には見えない。彼は、周囲からかけがえのない何か、人間らしい何かが失われつつあるのに気付いている。

いまのアメリカを知る私たちには全く信じられないような映画である。はるか遠い国の寓話としか思えない。映画は時代の鏡と言い慣わされているけれど、心底そう思う。

終幕に作品の真のテーマが明らかになる。シューレス・ジョーの熱烈なファンだった主人公の父親が姿を見せるのだ。「彼が来る」の彼とは主人公の亡父だったのだ。そして親子は、過去を清算して和解する。

ラストシーンの父と息子がキャッチボールするシーンで涙がこぼれた。目が潤むことはよくあるけれど、涙がを濡らすことなどそうそうはなかった。私は父とキャッチボールをしたことがなかった。父は病弱で、私が大学一年の時に死んでいる。

「日本の映画ベストワン」を問われたら……

最初に覚えた監督の名は、ジュリアン・デュヴィヴィエだった。

たぶん小学生だったと思うのだが、この名によくお目にかかったからだ。なんたってデュヴィヴィエである。唇を突き出して、なおかつ舌をV凾ンそうな名前、子供にはおいそれと発音できるものではなかった。『巴里の空の下セーヌは流れる』(51)を特に覚えている。特にともいって、お話や俳優の顔までおぼえているわけではないが、パリの風景とどこかほがらかなムードが心に残っている。それと、あのシャンソン。ララララーラ、ラララ、ラーララ──。メロディーだけなら、たちどころに出てくる。

このころ、1950年代、ハリウッド黄金期の日本公開作はかなり見ている。いま思い浮かぶ作品は、ジョン・フォードの『黄色いリボン』など騎兵隊三部作、『アスファルト・ジャングル』 『アフリカの女王』 『雨に唄えば』 『第十七捕虜収容所』『ミスタア・ロバーツ』……。『マルタの鷹』 『素晴らしき哉、人生!』『風と共に去りぬ』など戦前の作品もこの時分に公開され、『第三の男』 『禁じられた遊び』 『道』など、ヨーロッパ映画も作品の評価などもちろん知らずに観ている。

日本映画だって、むろん定見などあるはずがない。

黒澤明作品は『虎の尾を踏む男達』のあと間があって、『酔いどれ天使』以降はリアルタイムで観ている。小津安二郎作品は『お茶漬の味』あたりから、木下惠介は阪妻が出ているというので『破れ太鼓』が最初だった。

成瀬巳喜男の『浮雲』は、もう高校生になっていたせいか、大人の世界をかいま見た気がして大いに感銘を受けた。ラストの回想シーンだったか、高峰秀子の純白のワンピース姿が忘れられない。いま、もし日本映画ベストワンを問われたら、『浮雲』と答えるかもしれない。

女優は覚えているけど、映画は忘れた

ここでちょっとお断りしておいたほうがよさそうだ。当時、映画は娯楽の王者だったとはいえ、小学生、中学生にしては観すぎではないか、と思う向きもあるに違いない。

私はその時期、地方都市の商店街で育った。同じ町内に洋画専門館があり、家から歩いて数分とかからないところに、市内の映画館の全てがあった。

洋画専門館には親のコネもあって、中学の1、2年ごろまで私は顔パスだった。『風と共に去りぬ』は、映写室の隣の小部屋で一人で観た記憶がある。それにあのころは、家の脇の電柱にポスターを貼ると、映画会社の人が入場券を束にして置いていった。

そうそう、思い出した。私が最初に覚えた女優の名は、ヴァージニア・メイヨだった。水着姿で寝そべるバカデカイ絵看板が洋画専門館の屋根の上にあって、毎日イヤでも目に入った。その映画は観たはずだが、とんと記憶にない。

映画は好きだけれど、しかし、私は映画少年ではなかった。小学校では野球に夢中で、中学では蹴球(サッカー)の選手だった。映画雑誌など読んだことはなかった。

高校二年の同級生に、大変な映画マニアがいた。彼は私に、よく悪魔の声を聞かせるのだった。

「おい、すごい奴がいるの、知ってるか」

私は午後の授業をサボって、いそいそと『波止場』へ向かうのだった。

『波止場』は、エリア・カザン監督の代表作で、マーロン・ブランドの出世作である。ブランドはすでに『欲望という名の電車』で注目されていたが、これで1954年のアカデミー賞主演男優賞をとって、演技派俳優の先頭を切ることになる。

「よかったろう」と同級生は言う。「ああ、革ジャンにオートバイ。かっこいいの、なんの」と私。「あのなぁ、そうじゃねぇんだよな。あいつの演技のだな(以下、略させていただく)」。

なに、いつものことで、言ってみれば、鉄兜の彼と新聞紙でつくったカブトの私が戦争ごっこをしているようなあんばいなのだ。彼とは高校卒業以来、会っていない。

映画を見るならひとりぼっちに限る

大学時代は、もっぱら池袋の「人世坐」と銀座の「並木座」に通っていたような気がする。通ったなどとはオーバーで、だいたい、そんなに殊勝な映画ファンではなかった。

大学の同級生とは、何人かでいまだに月に一度は会っている。それぞれ卒業後の進路がまちまちで、映画を話題にすることもない。学生時代はつるんで飲んでいたのに、一緒に映画を観た覚えがない。

『12人の怒れる男』(57)は、渋谷で友人のひとりと一緒だったけれど、フェリーニの自由が丘も、ヴィスコンティの新宿も、キューブリックの日比谷も独りだった。

そういえば、小学校の低学年のころ、家族と一緒だったり、友だちと一緒だったりしたほか、ほとんど全作品独りで観てきた。薄暗がりのなか、スクリーンに集中するのは、ひとりぼっちに限る。映画というものの本質にかかわる話だと喝破した人がいるけれど、だれだったかは忘れた。

新聞社に入って、どういう風の吹き回しか、映画担当を命じられた。人事とはおおむねそういうものなのだが、あいつにやらせてみるか、ということだったらしい。初めて映画評を書いたのが、『レニー・ブルース』(74)。

社会風刺が売り物のスタンダップ・コメディアンをダスティン・ホフマンが好演した。監督がボブ・フォッシー。大阪に転勤していた時代で、当時、映画と同時に色物(演芸)も担当していた。

そのころ最も印象に残っているのは『木靴の樹』(79)だ。

貧しい農夫が学校へ通う息子のために一本の樹を切って木靴を作ってやるのだが、その樹の持ち主に村を追われるという19世紀末のイタリアの話である。エルマンノ・オルミ監督の三時間余の力作だった。

そこに描かれた複雑にして深遠な人間模様にえらく感動した私は、普段は1行15字で35行の映画評(現在は1行12字で56行)を100行書いた。さすがにデスクもあきれたが、そのまま通してくれた。私は現役時代の自分の記事は一本も切り抜いていないので、いまになって後悔しているのだが、何を書いたものやら、一度読んでみたい気がする。

言いそびれたけれど、私がいままで一番回数を重ねて観たのは、『地上より永遠に』(53)である。

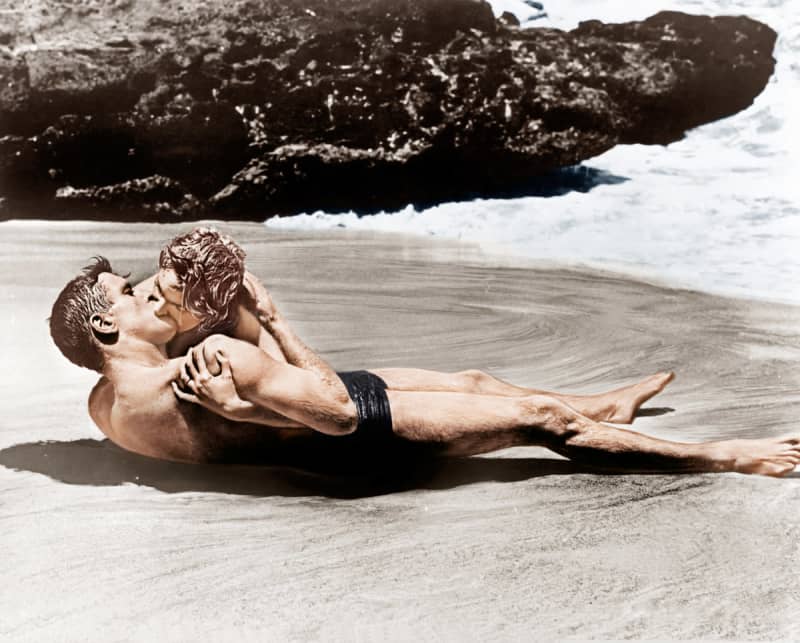

ほとんど全ての作品は一度だけだが、これは10回は観ている(事情があって、『自転車泥棒』 『羅生門』 『勝手にしやがれ』 『市民ケーン』 『東京物語』 『雨月物語』は七回ほど観ているけれど)。学生時代には追っていたような気がする。卒業後は一度も観ていない。なぜそれほど入れあげたのか、自分でもわからない。フランク・シナトラのキャラクターが面白かったし、有名な浜辺のラブシーンもすぐまぶたに浮かぶけれど。

どうやら映画には賞味期限ならぬ旬があって、心憎いキャラクターと鮮烈なワンカットは、映画の全体像、そのテーマを越えて訴えるものがあるのに違いない。

これ、何も映画に限った話ではなさそうだが。