コロナ禍を逃れた結成50周年プロジェクト

──まず、昨年(2019年)の怒涛の結成50周年イヤーを振り返ってみていかがですか。

PANTA:とりあえずよくやれたと思うよ、コロナ禍の今となってみれば。これでコロナウイルスの感染拡大がもっと早ければ50周年のイベントは全滅だっただろうね、水族館劇場から何から。現に今年の水族館劇場の公演(『乾船渠八號DRY DOCK NO.8』)は花園神社の境内に特設舞台を組んだにもかかわらず、公演を一切やれずに壊したんだから。

TOSHI:確かに危ないところだったけど、水族館劇場の舞台でライブもやれたし、新しいアルバム(『乱破』)も作れたし、50周年はいろいろやれて楽しかったよ。

PANTA:一昨年の秋にLOFT9 Shibuyaでトークとライブをやったのが新生頭脳警察の初お披露目だったっけ?

樋口:いや、あれは2回目ですね。

澤:その前にLa.mamaでやったライブがお披露目でしたね。それ以降、地方へライブしに行ったり、もう本当に楽しくて。打ち上げで毎回めちゃくちゃ熱く語ったりして。

──映画にも幼稚園以来のコンビである竜次さんと岳さんが宴席で語らうシーンがありましたね。

PANTA:あれは何回観ても笑えるよ。それまでの良いシーンが全部喰われちゃうんだから(笑)。

──岳さんが酔った竜次さんに一言、「暑苦しいんだよ」と言うシーンですね(笑)。そんな岳さんは50周年イヤー、いかがでした?

宮田:出してる音そのまんまで突っ走った感じですね。それをやるべきとも思ったし。

──おおくぼさんは?

おおくぼ:僕は去年の4月から合流したんですけど、9月にアルバムを出して、今年の2月くらいにやっと新しいバンドらしくなったと思ったんですよ。50周年を迎えてようやくスタートを切れるというところでコロナが感染拡大したので残念ですね。

──おおくぼさんのスタジオでPANTAさんがアレンジを指示するシーンがありますが、あれ完全に三密でしたね(笑)。

PANTA:おおくぼけいの作業部屋が映像に出てくる、全国で上映されるなんて初めてじゃない?

おおくぼ:初めてですね。人に見せたことがなかったので。

──あのシーンを見ると、「乱破者」のアレンジがいかに練りに練られたのかが窺えます。

PANTA:まあ、もう少し音楽的用語を使った教養のある会話だったら良かったんだけど。「そこをガツーンと」とか「ガーッと」とかだったから(笑)。

樋口:そんなやり取りでよくアルバムが一枚出来ましたね(笑)。

──それにしても、映画が無事完成して公開に至るようで何よりです。僕が1年間MCをやらせていただいた『PANTA暴走対談LOFT編』にも毎回撮影クルーが同行していて、あれだけ膨大な映像を撮りながら本当にまとまるのかと心配でしたが(笑)。

PANTA:ホントにね。そうだよ、『暴走対談』だってコロナがあったらアウトだったもんね。

──はい。頭脳警察の映画と言えば、2009年に公開された瀬々敬久監督の『ドキュメンタリー頭脳警察』という決定版があったわけですが、今回の映画化の話を受けた時にそれと内容が被る心配はなかったんですか。

TOSHI:今度の映画に関しては、いつオファーを受けたのかもわからないので(笑)。気がついたら撮られていたんですよ。

PANTA:TOSHIの髪型の変遷が見て取れるよね。「あ、毛があるじゃん!」とか思ったりして(笑)。まあそれはともかく、今回の映画は瀬々監督の315分に及ぶ超大作とは方向性が違うから内容が被る心配は特になかったね。ただ、瀬々監督の映画の最後では西部講堂で「これがオレ達の世界」と唄い(「オリオン頌歌第2章」)、今回の映画の最後ではコロナ禍の中で「絶景かな」を唄って終わるのが自分ではすごく意味深だと思う。両作品につながっているものがあるように感じる。

TOSHI:つなげるなよ。PANTAが勝手に解釈するとろくなことがないから(笑)。

PANTA:これでコロナのせいで映画が上映中止になろうものなら、アルバムの発売中止と回収処分が続いた頭脳警察の逸話がまた増えちゃうよ(笑)。

頭脳警察を音楽的に捉えてくれたのが良かった

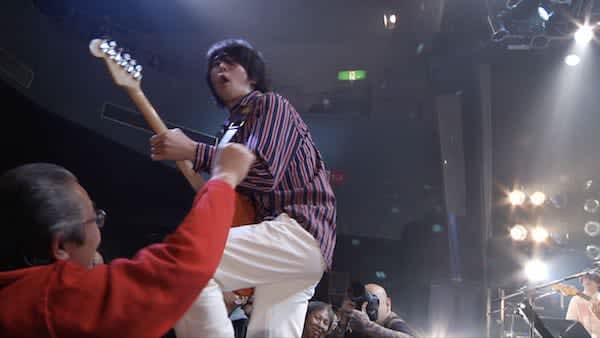

──オープニングを飾る、水族館劇場の舞台を使ったライブ(「銃をとれ」)から一気に引き込まれるし、若手を揃えた頭脳警察が吉と出たことを改めて感じます。

PANTA:みんな若いながらも腕利き揃いだしね。竜次と岳は黒猫チェルシーを10年以上続けていたし、素之助は騒音寺でのキャリアを積んで今に至るし、おおくぼけいはキャプテンズから芸歴が長いし(笑)。

おおくぼ:みんな各々で対バンはしていたんですよね。

PANTA:そうだね。レコーディングも最初はおおくぼくんを中心にデータを送り合いながらパソコンで曲作りをしていったんだけど、そういうのも時代の流れだよね。それを経て、映画にも出てくるリハーサル・ルームで音合わせをするというね。ただ、50周年を迎えるにあたってのメンバーが若い世代になったのは意図したわけじゃなく、ごく自然な流れだったんだよ。それが結果的に素晴らしいものになっていくというのが嬉しい。素之助とは騒音寺との出会いから始まって、おおくぼくんはアーバンギャルドやトーキョーキラーでの活躍を知っていたし、竜次と岳の黒猫チェルシーはいいバンドだと思っていたし、すべてが自然な流れだった。

澤:頭脳警察に入らないかと声をかけてもらったのが、ちょうどバンドが活動休止になった直後だったんですよ。

宮田:いいタイミングだったよね。

──今回の映画は50周年イヤーに焦点を絞るのかと思いきや、意外と過去の写真や映像が織り交ぜてあって、頭脳警察の軌跡をテンポ良く辿れる構成になっていますね。

PANTA:瀬々監督の映画とは違って、政治的なことや現象的なところとは別次元で頭脳警察を音楽的に、ロック・バンドとして捉えてくれたのが良かったと思う。政治の季節が背景としてあった歴史をちゃんと踏まえながら、でもそれだけじゃないよって言うか。それはTOSHIが一番気にしていたところでしょ?

TOSHI:今回? まあ、自分たちを炙り出された感じはあるかな。

──『暴走対談』でも大槻ケンヂさんが話題にしていた、日清パワーステーションで行なわれた再結成ライブでのTOSHIさんは天真爛漫と言うか無邪気と言うか…(笑)。

TOSHI:もう本当に恥ずかしいですよ。勘弁していただきたい(苦笑)。

PANTA:これまで取材やトークライブでTOSHIがどれだけ悪行を重ねてきたかを話してきたけど、こうしてTOSHIの実態を見せられるのが俺は本当に嬉しい。「悪いのはこいつなんだよ!」ってやっと証明できるから(笑)。

──あの映像を見ると、慶應三田祭ではちみつぱいの後にステージ・ジャックするのをけしかけたのがTOSHIさんだったという話も肯けますね。

PANTA:でしょ? 今まで俺がバンドを取りまとめるのにどれだけ苦労してきたか(笑)。火をつけるのはいつもTOSHIなんだから。

樋口:火を消すのはいつもPANTAさんで(笑)。映画の中で、1990年に頭脳警察が再結成した時にPANTAさんは「節操のないバンド」と話していましたね。

澤:あの時期のTOSHIさんを見ると、僕らももっと暴れないとダメだなと思いました(笑)。

TOSHI:真似するな。ろくなことがないよ(笑)。

──そういったアーカイブ映像も挟みつつ、視点はあくまでも現在の頭脳警察に置かれているのが良いですね。

PANTA:理想を言えば、俺とTOSHI以外のメンバーの声がもっと出てくると良かったんだけどね。でもすべては「暑苦しいんだよ」という岳の一言に集約されているからな(笑)。映画のタイトルにしてもいいくらいだよ、『暑苦しいんだよ』って(笑)。

クリミアのパートは別の映画としてまとめてほしい

──竜次さん、岳さん、素之助さん、おおくぼさんはこの映画で改めて頭脳警察を俯瞰できたところもあったのでは?

澤:史実的に知っていた学生運動の映像と共に加藤登紀子さんの証言があったり、いろんな角度から捉えた頭脳警察の姿を見られて新鮮でした。テンポ良くわかりやすく時代背景が映し出されていて勉強にもなったし、改めてすごく格好いいバンドだなと思いましたね。

宮田:過去の映像も盛り込まれていて楽しめましたけど、やっぱりTOSHIさんが一番面白かったですね。パワステでのライブは楽屋に戻ってきてからもやんちゃなままで(笑)。今もあんな感じでいてほしいです。

樋口:僕がいいなと思ったのは、昔の映像と今の映像が切り替わる「万物流転」の演奏シーンですね。PANTAさんとTOSHIさんがストレッチしていたり、二人の関係が垣間見られると言うか。ストレッチは今もやってほしいですね。

TOSHI:今やったら腰が折れるよ(笑)。

樋口:二人がじっくり話し合っているところはあまり見たことがないんですけど、要所要所でコミュニケーションを取っている場面が僕は好きですね。

TOSHI:昔の自分の映像を見ると、ホントにただの酔っ払いだもんなあ…。

PANTA:親父さんが亡くなるまでは飲まなかったのにね。TOSHIの親父さんはジャイアンツが負けるとダルマ(サントリーオールド)が半分くらい減るような人だったんだけど。

TOSHI:70年代の頭脳警察の打ち上げはジュースを飲んでいたしね。

PANTA:それが1990年の再結成ではスタジオにウイスキーの水割りとクリームソーダを持ち込んでさ。水割りとクリームソーダの両方を飲む奴なんて初めて知ったよ(笑)。

おおくぼ:クリームソーダがチェーサーだったんですね(笑)。

樋口:よくPANTAさんが頭脳警察のことを「本来なら真っ先に社会に抹殺されないといけなかったバンド」と言うじゃないですか。確かに映画を見ると抹殺されて然るべきバンドだったことがわかりますよね(笑)。だってライブは暴動そのものだし。

PANTA:パワステのライブが終わった後の客も血走っていたしね。「オイ!出てこいよッ!!」って。70年代のライブだって瓶や石が平気で客席から飛んでくるんだから。それを避けながらライブをやっていたし、映像には出てこないけどナイフを隠し持ってもいた。今日のライブは殴り込みがありそうだと聞くと、ベースの(石井)まさおに「これ持ってろ」ってナイフを渡してさ。

TOSHI:昔の学園祭が怖かったよな。

PANTA:うん。客席が乱闘になって、まさおはどうした!? って探すわけ。そうするとPA卓のそばで逃げ遅れた右翼に「ぶっ殺してやる!」とか叫んでるんだよ、ナイフを持ちながら(笑)。それを必死になってスタッフが止めてね。俺はその様子を笑って見ていたけど(笑)。もう毎日が事件だったよ。

樋口:その時、TOSHIさんは何をしていたんですか?

TOSHI:学園祭ではそんなに暴れてないよ。

──「学園祭では」(笑)。

TOSHI:俺たちが乱闘することはなかったけど、まわりは血だらけの人が多かったよ。学生同士の喧嘩もあるし。

PANTA:体育会系と反体育会系もあるし、組織のぶつかり合いもあるし、同じ学校でも実行委員会と反実行委員会があるしね。

──おおくぼさんは映画をご覧になっていかがでしたか。

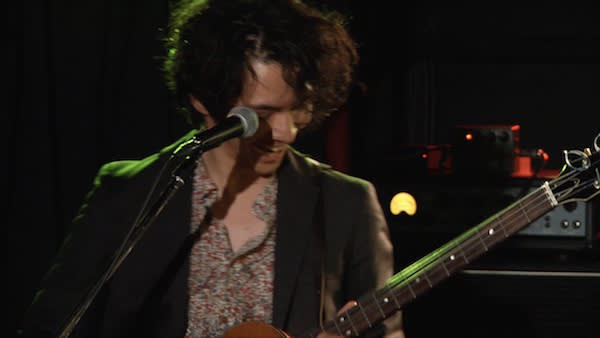

おおくぼ:1年間ずっとカメラクルーの方々がついて回って、カメラの前でいろいろ喋ったりしたんですけど、完成した映画を観ると意外と演奏シーンが多くて。思っていた以上に音楽映画になっているなと思いました。さっきPANTAさんがおっしゃっていたように、ちゃんと頭脳警察の音楽的側面に焦点を当てているんだなと。

PANTA:たとえばあの水族館劇場のシチュエーションでライブをやるなんて、やろうと思ってもなかなかできることじゃないからね。花園神社の境内に特設された小屋の中のステージ、あれはどんな舞台よりも素晴らしい。ただ、あれでもし客席が崩れようものなら大惨事になっていたけど(笑)。

おおくぼ:実際、ちょっと揺れてましたからね(笑)。

──映画の見所のひとつは日本の外務省が渡航中止勧告を呼びかけているクリミアへの渡航、ヤルタ国際音楽祭での「7月のムスターファ」の演奏シーンで、日本語がわからないはずのヤルタ市民がPANTAさんの歌に深く感銘を受けていたのがとりわけ印象に残りました。

PANTA:末永(賢)監督はあのクリミアのパートをもっと長く見せたかったみたいなんだけどね。「戦争と戦争の間に俺たちはいる」(「時代はサーカスの象にのって」)という歌と共にクリミアの紛争が映し出されるような感じの導入で、最初はだいぶ長かった。ただ確かに内容はすごく面白いんだけど、頭脳警察の50周年に焦点を当てるという趣旨とずれてしまうから短くしてもらって、後々その部分だけで一本の映画にしてほしいとリクエストしたんだよ。その代わり、本来伝えたかったことのすべてを「7月のムスターファ」に集約してもらったわけ。あれはあれで見せ方としては大正解だったと思う。

TOSHI:あれ、歌詞を訳してくれた人がいたの?

PANTA:唄う前にニコライという通訳の人が俺のMCをロシア語で伝えてくれたよ。サダム・フセインやその孫であるムスターファのこと、200人の米兵を相手に銃撃戦を繰り広げたことなどを忠実に訳してくれて、イラク戦争の内実もちゃんと理解していたんだよね。

18歳の時に書いた「ソンムの原に」「雨ざらしの文明」

──常に時代とシンクロし続ける頭脳警察らしさを改めて感じたのが、最後に披露される「絶景かな」という新曲なんですよね。あえてコロナ禍の真っ只中にライブハウスを使って新曲を一発録りしたところに転んでもただでは起きない頭脳警察の真骨頂を見たと言うか。

PANTA:コロナの感染拡大がなければ違うエンディングになっただろうし、その前の「さようなら世界夫人よ」で終わったはずだよね。だけどこのコロナ禍の状況は避けて通れないし、本来はライブの予定だった日にLa.mamaで無観客のライブ・レコーディングをしてみたんだよ。

澤:レコーディングは急に決まったんですよね。その前日にスタジオに入った時に明日録れるという話を聞いて。La.mamaでレコーディングしたのは3月28日でした。

──政府が緊急事態宣言を発令する10日前ですね。「絶景かな」は映画のために急遽書き下ろしたということですか。

PANTA:うん。「今までいろいろとうんちくや能書きを垂れてきたけど、よく殺されずに済んだな。でもそんなことはもうどうでもいいんだ。とにかくいま君と見ている未来は絶景かな」といった歌詞でね。しかもそれは「乱破者」の世界観にもつながるんだよ。「絶景かな、絶景かな」は、『楼門五三桐』という歌舞伎の演目で石川五右衛門が南禅寺の山門の上から満開の桜を見て言う台詞だから。

末永:その直後に役人に捕まるんですよね。一人で桜を見て悦に入っていたところを。

PANTA:黙っていられない監督です(笑)。

末永:今はこの取材の撮影で照明助手をやっていますけど(笑)。

TOSHI:なぁんだ、俺はてっきりこのコロナの世界を「絶景かな」と反語的に唄っているのかと思ったよ。

澤:そういう解釈があってもいいんじゃないですかね。いろんな意味があると思うし。

宮田:「絶景かな」はこの1年で積み重ねてきたものが良い形で出たと言うか、この面子が一番得意とするタイプの曲ですよね。

PANTA:スタッフからのリクエストは「世界革命戦争宣言」みたいな曲が欲しいということだったんだよね。だからああいうジャーン、ジャジャジャーン!というイントロになったわけ。

澤:あの日は全員で音を出すのが2カ月振りだったんですけど、1年間やってきた経験があったので全然違和感がなかったんです。自然とバンドの音になったと言うか。

PANTA:ただ「絶景かな」では変則リズムをけっこう使っていて、自分でわからなくなっちゃったのでおおくぼくんにかなりの指導を受けたんだよね。

──現状、「絶景かな」を聴けるのは映画のみなんですか。

PANTA:映画の公開に合わせて3曲入りのEPとして出すつもり。そのEPには「絶景かな」の他に「ソンムの原に」と「雨ざらしの文明」という曲を入れるんだけど、どちらも俺が18歳の時に書いた曲なんだよ。倉庫を大掃除したらたまたま当時のノートが見つかってね。「雨ざらしの文明」は頭脳警察の初期も初期、結成したばかりの頭脳警察のために書いた曲でさ。TOSHIは俺の隣で寝惚けているだけだから、そんな曲の存在は覚えちゃいないだろうけど(笑)。

TOSHI:うん、覚えてないなあ…。

PANTA:あと「ソンムの原に」に関して言うと、当時、キンクスの「ウォータールー・サンセット」(「Waterloo Sunset」)という歌があってさ。そうか、キンクスもナポレオン・ボナパルトの最後の戦いとなったウォータールー(ワーテルロー)のことを唄うんだ、なんて思っていたんだよ。ところがキンクスのウォータールーはロンドンにあるターミナル駅のことで、ベルギーの地名とは全く関係なかったんだよね(笑)。その事実を最近知ったんだけど、当時18歳だった俺はキンクスがナポレオンの最後の戦いの地を唄っているならば、第一次世界大戦における最大の激戦であり、連合国側のイギリス軍・フランス軍、同盟国側のドイツ軍の両軍合わせて100万人以上の犠牲者を出したソンムの戦いをテーマにした曲を書こうと思ったんだよ。

TOSHI:PANTAってそういう勘違いが多いよな。なんだか美しく解釈しちゃって(笑)。

PANTA:勘違いのまま終わらせるのもなんだから、「ソンムの原に」は岳にキンクスっぽく弾いてもらったよ(笑)。一方、「雨ざらしの文明」は竜次にちょっとオリエンタルなイメージで弾いてもらってね。なぜ「ソンムの原に」のことを思い出したのかと言うと、たまたま『1917 命をかけた伝令』という第一次世界大戦に投入された二人の若きイギリス兵の一日を描いた戦争映画を観たばかりでね。あれ?俺は昔、この映画に似た曲を書いたことがあったよなと気づいたわけ。『1917』も「ソンムの原に」も同じソンムの激戦を描いているんだよ。

おおくぼ:PANTAさんから聞いて面白かったのは、リリースした曲はどんどん忘れるけど、リリースしない曲はずっと覚えているという話で。

PANTA:そうそう。見つけ出したノートには「ソンムの原に」と「雨ざらしの文明」の歌詞だけ書いてあったんだけど、メロディもコードもちゃんと覚えていたからね。だけど一度レコーディングした曲はなぜかすぐに忘れてしまう。なんでだろうね。一度記録したら危機意識がなくなるのかな?

「絶景かな」は自分なりの「この素晴らしき世界」

──映画のゼロ号試写でPANTAさんが関係者に挨拶した際、「絶景かな」にはサッチモことルイ・アームストロングの「この素晴らしき世界」(「What a Wonderful World」)に通ずるテーマを持たせたと話していたのが印象に残ったのですが。

PANTA:その昔、若い兵士たちを前にサッチモが「この素晴らしき世界」を唄うことがあってね。「緑の木々が見える、赤いバラの花々も僕と君のために咲いている。なんて素晴らしい世界なんだ」って。そんな意気揚々と唄ったサッチモに、友人が「彼らがこれからどこへ行くか知ってるか?ベトナムだぞ」と言う。「半分以上は母国へ帰ってこれないんだぞ。そんな兵士たちの前で『この素晴らしき世界』を唄ったのか?」と。それでサッチモはものすごく苦悩するわけだよ。そんなエピソードを聞いて、自分が60歳になった時に「この素晴らしき世界」を唄える価値のある人間になれていたらいいなと思っていた。今回、この映画のために「絶景かな」を書き下ろして、はたと気づいたんだよ。なんだ、これは自分なりの「この素晴らしき世界」じゃないか、って。

──コロナ禍を背景にしたまっさらな新曲でエンドロールを飾る、最新形の頭脳警察を見せながらドキュメンタリーの幕を降ろすというのが実に粋ですよね。

PANTA:さっきも話したけど、瀬々監督の映画の最後では「これがオレ達の世界、ごかましきれない世界」とTOSHIと二人で絶叫したわけだよ。それから10年以上を経て、今度は「絶景かな」という自分なりの「この素晴らしき世界」でこのメンバーと一緒に締め括れるのが自分ではいいなと思ってね。それも竜次と岳は頭脳警察が再結成した1990年から91年にかけて生まれた世代で、そこに大きな意味があるんだよ。

TOSHI:じゃあ俺は、あとはコロナに罹って死ぬだけだな(笑)。

PANTA:そうなったら雲の上から「絶景かな」って言えばいいよ(笑)。

──このインタビューが公開されるのは頭脳警察初の無観客・配信ライブを敢行された後だと思いますが、配信についてはどうお考えですか。

PANTA:俺自身は配信に対して積極的に賛成でもないんだけど、今や日本で一番ベテランの域にいる俺たちみたいなバンドが配信をやってみるのもいいなと思って。多分この先、従来のライブが盛んになってきたら配信は廃れてくると思うんだよ。だから頭脳警察の配信ライブは最初にして最後になるかもしれない。まあ、頭脳警察のことだから配信まで禁止されることがあるかもしれないけど(笑)。

TOSHI:パソコンの画面が真っ黒になったりしてね(笑)。

PANTA:AIとの共存が今後どうなるのかをいつも考えてはいるけど、これからのライブの在り方を考えていく以上にこれからの音楽がどうなっていくのか、どう考えたらいいのかが常に頭の中にあるね。この状況下でみんな悩んでいるし、いろいろと考えていると思うけど。みんなはどう考えてる?

おおくぼ:僕は「七十二候」というピアノソロによるプロジェクトでいち早く配信リリースを始めました。音楽の聴き方はいろいろあるし、ライブにこだわらなくても別の方法を探る選択肢もあると思うんですけど、僕自身はライブを観て育ってきたし、何よりライブが好きなのでライブをやりたい気持ちがありますね。配信は配信で良いと思っていて、ツアーでなかなか行けない場所はもちろん、世界中の人たちに観てもらえる利点がありますよね。

PANTA:それはオーケンも言ってた。配信することで地方の人たちが喜んでくれるって。だけどいろいろと考えるよね。それまで王侯貴族や教会のために曲を書き、BGMでしかなかった時代を経てベートーベンが音楽を自分のライブとして演奏し、エジソンがレコードを発明するとレコードを売ることがビジネスになってきた。その時代が100年以上続いたおかげで俺たちは音楽を享受することができた。レコードがなければ音楽と接することはできなかったからね。それが今やCDすら売れない時代、配信やサブスクリプションの時代になったけれども、この先のことは誰もわからないよね。何をやっても正解、何をやっても不正解の時代なんだと思う。

──だからこそ頭脳警察がこの時代にどういう動きを見せるのかが楽しみなんですよ。

PANTA:どうなるだろうね。だって、今や人間よりも上手く演奏するAI、いい曲を書くAIなんていっぱいいるわけで。新しいボーカロイドなんて人間の声を超えているもんね。

──そのうちAI美空ひばりのようにAI頭脳警察が出てきますかね?

PANTA:うーん。となると、俺はお払い箱ってことか(笑)。だけどそういう時代になってくるかもね。

樋口:AIのTOSHIさんが現れたり…?

TOSHI:ああ、それはちょっと楽しいね。

PANTA:TOSHIのアバターまで面倒見きれないよ(笑)。まあそれはともかく、今は誰しもがトライ&エラーの時期だよね。だけどこのメンバーの頭脳警察としてやりたいことはまだあるし、まずは今回のドキュメンタリー映画を観てほしいね。瀬々監督の映画とはまた違った内容に仕上がったし、竜次や岳と同じ若い世代にもぜひ観てほしい。それが後で大きな力になってくると思うから。では最後に、監督から一言どうぞ。

末永:上映中止は何とか避けられそうなので、あとは鑑賞券の不買運動が起きないことを祈るばかりです。

PANTA:映画はスウィート路線じゃないから大丈夫だよ(笑)。