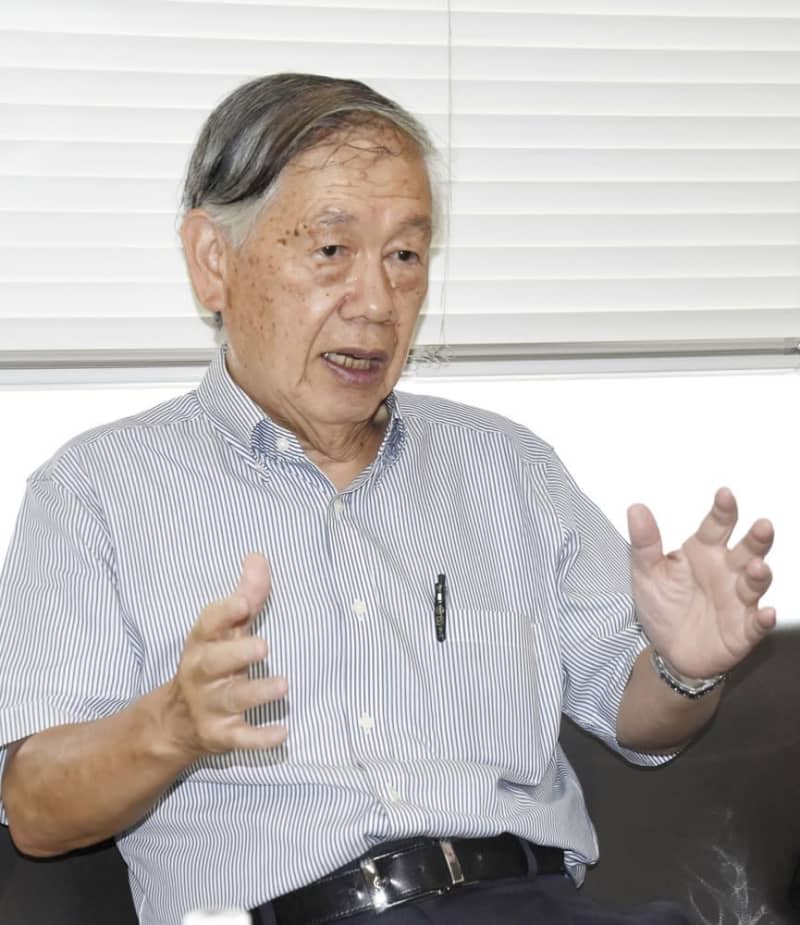

長崎のテレビ局記者として活躍し、原爆報道の第一人者として知られるフリージャーナリストの関口達夫さん(70)は、被爆者や戦争体験者たちを取材するうちに「死者の存在」を意識するようになった。なぜ被爆者を追い続けるのか、その思いを聞いた。(共同通信=石川陽一)

―原爆の取材歴は。

長崎放送(NBC)の記者だった1986年、被爆者の証言を紹介するラジオ番組の担当になりました。それから30年間、原爆や戦争について取材しました。定年退職した2016年からはフリージャーナリストとして活動し、これまでに計約300人の被爆者や元兵士の話を聞きました。

―もともと興味があったのか。

実は違います。大学も長崎でしたが、学生時代はいわゆるノンポリで、記者になってからも最初の10年は事件担当でした。いわゆる「抜いた、抜かれた」にしか関心がなく、自分でも凡庸な存在だったと思います。

そんな私が被爆者との出会いで変わりました。原爆で家族全員を失い、天涯孤独となったある女性は戦後、好きな男性ができました。その人にプロポーズされて、「やっと幸せになれる」とうれしくてうれしくてたまらなかったそうです。でも、彼の両親に「被爆者と結婚して障害者の子どもが生まれたら困る」と反対されて、結婚は破談になりました。それでも人生を投げずに生き抜いてきた姿、たくましさに胸を打たれました。

―取材の中で見えてきたものは。

強く意識するようになったのは、「名もなき死者たち」の存在です。テレビ局の記者だったので、番組を作る時に原爆投下後の市街地の資料映像や写真などを大量に見ます。すると、いつの間にか取材した被爆者の証言とリンクし、当時の凄惨(せいさん)な情景が頭に浮かぶようになりました。だから、長崎の街を歩くと、たった1発の爆弾で無残に殺された人々の最期に思いをはせざるを得ません。例えば、爆心地近くを流れる浦上川では、水を求めた人の遺体が山のように折り重なっていたといいます。「ああ、ここで亡くなったのか」と近くを通る度に感じるのです。

原爆の犠牲者には、子どもやお年寄りもたくさんいました。一体、何を思いながら死んでいったのでしょうか。彼らは言葉を発することはできません。でも、目を閉じて想像すると、「二度とわたしたちのような被害者を出さないで」という声が聞こえてくるような気がします。死者の「声なき声」をくみ取り、それに応えることが報道の使命なのだと気付かされました。

―死者の声に背中を押されている。

そうです。そして、死者の視線も常に意識しています。彼らが今の日本を見たらどう思うだろうか、ということです。安倍政権は集団的自衛権を行使できるようにし、平和憲法も壊そうとしています。きっと彼らは怒っているでしょう。「また繰り返すつもりなのか。何のためにわたしたちは死んだのか」と。だから2017年、長崎地裁に集団提訴した安全保障関連法違憲訴訟の第2陣の原告に名を連ねました。

イデオロギーではありません。日本に戦争をさせたくないだけです。今を生きる私たちは、平和な世界を未来に引き継ぐ責任を負っています。このまま進めばどうなるのかは、75年前の出来事が既に証明しています。反戦を主張すると「左翼的だ」とよく批判されますが、逆に「ではあなたは日本をどうしたいのか」と問いたいです。

―被爆者なき時代が迫っている。

まさに私がそうだったように、被爆地には人の生き方を左右する力があります。何十年取材してもやり尽くせないほど深いです。もっとやりたいことがたくさんあります。確かに被爆者がいなくなることは避けられません。でも2世、3世の存在は「核が人類に何をもたらすのか」を問い続けます。原爆というテーマが過去のものになることは決してありません。

× ×

1950年、熊本県生まれ。長崎放送に入社し、86年から原爆取材に取り組む。2011年に製作したドキュメンタリー番組「封印された核」で平和・協同ジャーナリスト基金奨励賞を受賞。