京都のALS患者を「安楽死させた」とされる医師2人が、嘱託殺人容疑で逮捕,、起訴されるという事件が起きた。相模原津久井やまゆり園で植松聖が多くの障害者を「安楽死させた」事件から4年目を迎えた7月終わりのことだ。事件に対し、障害者や病者の生命を軽んじ、優生思想を是認しかねないと強い抗議の声があがっている。だが、立ち止まって考えてほしい。悪いのは安楽死なのか。高齢化が進み、医学が急速に進歩した今、問題は「尊厳ある生命の終わり方」を正面から議論してこなかったことなのではないか。それが安楽死を装った殺人やビジネスを許しているのではないかと。(ジャーナリスト=佐々木田鶴)

▽「安楽死」はさせるものではない

筆者は、世界ではまだ数少ない安楽死が合法化された国、ベルギーに住む。2003年に施行された法に定められる安楽死は、本人の明確な死の意志を、医師が致死量の薬物を投与することで執行するので、形式上は今回の事件に似ているように見える。だが、根本的に異なるのは、安楽死は「させる」のではなく、自らが「する」行為である点だ。長い議論の末に、「個人の死の意志」を中心に据え、法律や制度が極めて慎重に整備されている。

安楽死とは「本人の意志」による死の実行であり、薬局で致死量の薬物を買うのはあくまで本人。宗教や哲学や心理学の専門家、家族や友人や医師と慎重な話し合いを重ねても、最後に決断するのは、入念に、何度も客観的に、そして包摂的に確認された本人の意志でなければならない。

ベルギーの安楽死の第一人者である医師のウィム・ディステルマンス氏に、今回の事件について問いかけてみた。ディステルマンス氏は、腫瘍学および緩和医療の専門医で、ベルギー連邦政府の安楽死監督・評価委員会の議長を務める。19年10月22日、車いすの元陸上選手マリーケ・フェルフールトさん(享年40歳)の安楽死を執行したことで世界にも知られるようになった。マリーケさんは「安楽死にふたをせず、きちんと議論してほしい」と訴え続けて「その時」を自分の意志で決めた。

「ALSのように、予後の厳しい重篤な疾患で、現代の医学では決定的な治療薬がない病は少なくない。でも、少しでも長く人間らしく生きたいか、もう生きられないとギブアップするかは、本人の意志であると私達は考えます。医師が決めるのでもなく、聖職者やまわりの人が『生きるべきだ』『生きろ』と指図するものでもない」。ディステルマンス氏は、こう話し始めた。

▽問題先送りが安楽死を装った殺人を助長する

安楽死の合法化から20年近くが経過し、人口約1100万人のベルギーでは毎年2千件以上の安楽死が執行されている。今ではどんな世論調査でも、80%以上の人が、安楽死に賛成と答える。そういう筆者自身も、積極的臓器提供希望とともに、安楽死の事前意志登録を済ませている。安楽死の事前登録が、5年毎に更新となっているのは、医療の進歩、病状の改善、個人を取り巻く心身の状況の変化などで、意志は変わるとの考えが根底にあるからだ。

ウィステルマンス氏は語る。「ここ50年余りの最先端医学の進歩は、生命の始まりと終わりの両方を大きく操作できるようになってしまった。医学の進歩は、かつてのような病による苦痛から顕著に解放してくれたが、死期が遠のくという新たな苦痛をもたらしてしまった」

高齢化が進み、延命治療や緩和治療の技術が進歩する中で、医師や家族や本人は厳しい局面に立たされている。長い間、社会が目をつぶり、問題の直視を先送りすることで、実際には今回の日本での事件のような安楽死に名を借りた殺人さえ引き起こしている。さらに主治医として厳しい状況で患者と向き合う医師や本人にさえ、刑事訴追のリスクを負わせている。

自殺を認めないカトリック国で、社会的議論が熟すには多くの時間を要した。しかし、プロテスタントで現実派の隣国オランダが01年に独自の安楽死を合法化すると、悠長に構えてはいられなくなった。車で1時間も走れば、オランダの法律による安楽死が可能だからだ。議論に拍車がかかり、02年に患者の権利、緩和ケアを受ける権利、そして安楽死する権利についての3つの法律が同時に成立したのだった。

▽緩和治療と安楽死の違い

ウィステルマンス氏は、ブリュッセル自由大学付属病院の緩和治療科の医師だ。今日の末期治療現場で、緩和治療と安楽死の境界にあるのは「本人の意志」の有無だけだという。癌などの激しい痛みを伴う疾患での緩和治療には、モルヒネのような強い薬物を増量していくことになり、結果的に死をもたらすことも多い。安楽死との違いは、目的と結果の関係でしかない。安楽死では、「本人の死の意志に基づいて、生命を終わらせることを目的とする」が、緩和治療では、本人の死の意志は確認しないまま、結果としての死を迎えることを容認している。

▽命のトリア―ジュ(選別)

多くの医療の現場では、厳しい生命の取捨選択を行わざるをえない現実があることは、今日ではよく知られる。日本ばかりでなく、欧州でも高齢化が進み、世界保健機構(WHO)は、世界の認知症患者が50年までに、現在の3倍の約1億1500万人に達すると予測する。日本でも35年までには約900万人に達すると推計されている。

最近では、コロナ禍のひっ迫した集中治療室で、数少ない人工呼吸器を誰に装着するかは、年齢や性別、基礎疾患の有無、社会的立場を考慮して、現場の厳しい判断が行われたと、世界中の医師が証言している。隣国オランダでは、年齢による線引きが行われていたと報道された。

ベルギーで4月初め、単位人口あたりのコロナ死者数が世界トップとなり、その半数以上が介護施設でのものであることが明るみに出た。「介護施設で老人を見捨てているのか」と憤る人も少なくなかった。ベルギーに住む日本人の知人は、「介護施設でコロナの疑いがある老人はすぐに病院に搬送すべきに決まっている、それは当たり前だ。ベルギー人の死生観は理解できない!」と言った。

だが、介護施設に入居する高齢者の多くは、終の棲家と考えて施設を選んでいる人も少なくないだろう。安楽死希望を事前登録している人も少なくないはずだ。

元気な70歳の人でも、知らない病院に送られて白い壁に囲まれて過ごすより、住み慣れた介護施設で馴染みの人々に看病してほしいと考えるかもしれない。持病を持つ100歳の人でも、病院で最善の医療を受けて一日でも長く生きたいと考えているかもしれない。そもそも感染拡大初期の頃は、PCR検査での感染の確認も間に合わなかった。感染が疑われたらどうしてほしいか。それは、年齢や性別というような外的基準で介護施設のスタッフや医師が決めるのではなく、「本人の意志」を尊重すべきだと考えられた。こうして、多くの介護施設では、感染拡大が進む中、近親者と共に、本人の意志を確認する「人生会議」が必死で急がれていたのだと知った。

▽死を見つめ、生を得ること

安楽死が合法化されて以来、ディステルマンス氏は「尊厳ある命の終わり方フォーラム」を率いて、著作や講演で活躍を続けている。安楽死についての適正な理解を広め、気軽に打ち解けて深く相談できる仕組みやホットラインの整備、計画的な準備のガイダンスが不可欠だと考えるからだ。

安楽死というものは、絶え間ない苦痛にさいなまれるようになってから、最終的に衝動的に決めるというものではない。だからこそ、死について、生命について、元気なうちから直視し、どう生きたいか、どう最後を迎えたいかを十分に考えておく必要があるのだ。

生まれて来た生命はいつか終わる。生物的生命が終わるまで、どんなに心身の苦痛があろうと「生きろ」と他人が命ずることが寿命の全うなのだろうか。最後の数年、筆者にとってかけがえのない友人となったマリーケは、いつもこう言った。「安楽死があることを知ったことで、生きる力を得た。安楽死をタブー視せず、ふたをせず、きちんと議論してほしい」

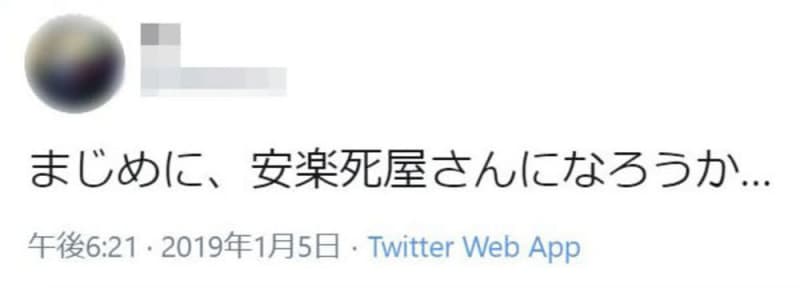

京都で起きた嘱託殺人事件に、「安楽死」を装った事件がまた起きてしまったと無念だった。津久井やまゆり園の障害者殺傷事件の時もそうだった。「安楽死」そのものが痛ましい事件に結び付けられて、生命を軽んじる危険なものとして、永遠にブラックボックスに封じ込められてしまわないことを心から願う。