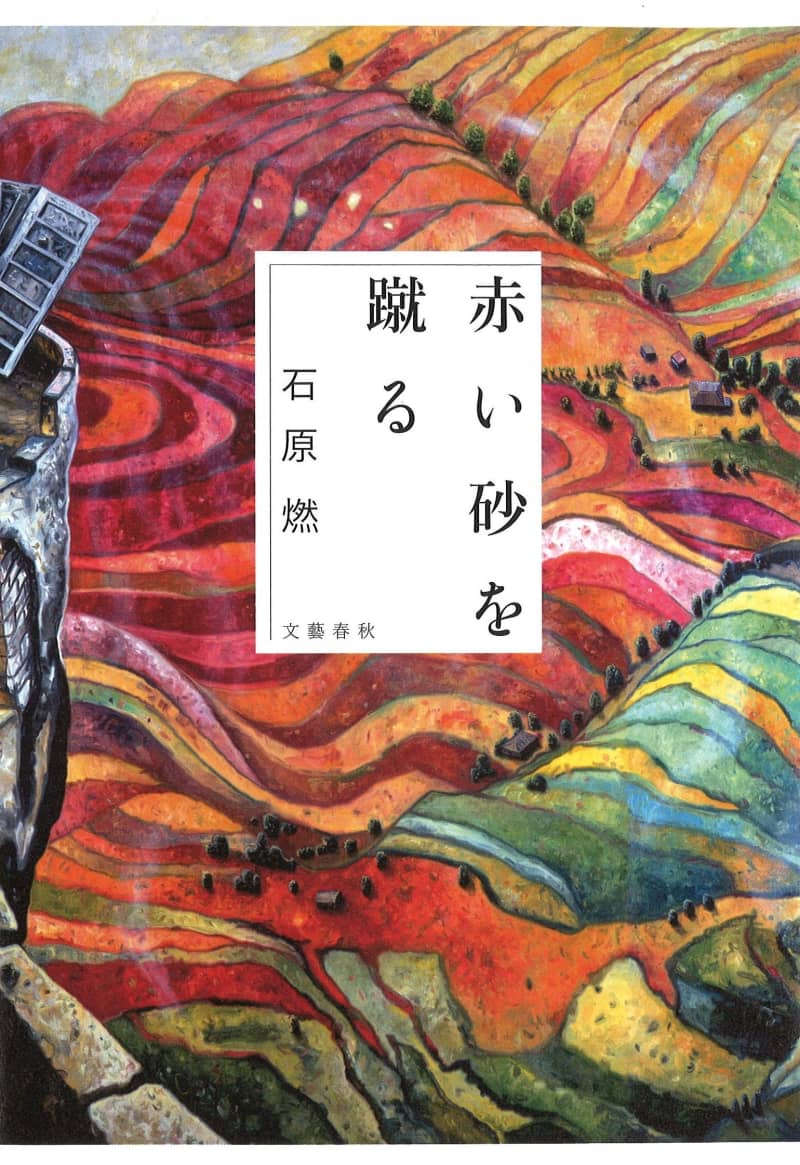

生きているうちは、むしろ難しいのかもしれない。人と人が本当に出会うのは。劇作家の石原燃が手がけた初の小説『赤い砂を蹴る』は、死を超えた母と娘の邂逅を描く。舞台はブラジル、赤い砂が舞う地だ。

画家でシングルマザーだった母・恭子を亡くした「私」は、母の友人だった芽衣子と2人、芽衣子の生まれ故郷であるブラジルのミランドポリスへ旅に出る。

芽衣子とブラジルに行きたがっていたのは母だった。だが母は癌で逝き、「私」は母の代理のような形で芽衣子の帰郷に同行する。その芽衣子もまた、アルコール依存症の夫を喪ったばかりである。芽衣子は夫に長い間苦しめられた。

ミランドポリスには戦前、日本人が移住した。複数の家族で農場を経営する日系人共同体「ヤマ」をつくり、芽衣子もそこで育った。7人の兄姉がいるが、本当の母親は次女のカナコで、カナコの相手の男は妊娠が分かると逃げてしまった。芽衣子は祖父母に育てられたのだ。そんな芽衣子と「私」の共通点は「父の不在」である。それは「私」の母・恭子も同じで、彼女も幼いとき父を亡くしていた。

「私」は、雄大でおおらかな自然に囲まれたブラジルの日系人社会の暮らしを、旅人の目で見詰めている。そして、思いはたびたび過去へ飛ぶ。

「私」が小学生のとき、異父弟の大輝が自宅の風呂場で亡くなった。その死に対するわだかまりが「私」の中に残り、その後の母との関係にも大きな影響を与えた。だが、小さな息子を喪った母は世間から責められ、苦しんだ。それでも、自分なりに自由に生きたのではなかったか。

旅の友である芽衣子は、夫の死を引きずっている。近しい者の死が生者をさいなむ。

苦しむのは、理解しようとしているからだ。回想を重ねながら、「私」や芽衣子は死者と何度も出会い直す。そうしなければ前に進めないのだ。

『赤い砂を蹴る』というタイトルの隠喩も明らかになってくる。死者との邂逅の末に、ブラジルの赤い砂を勢いよく蹴って、新たな歩みを踏みだそう。そんな「私」の決意がにじんでいる。

「お母さん、聞こえる? 私はかわいそうじゃない。嫌だったことは忘れない。でも生きていくよ」。心に響く意志の言葉だ。

物語の背後には、主人公たちを取り巻く社会の家父長制的な抑圧と暴力性が横たわっている。そんな中で女たちは横につながり、励まし合いながら生き抜く。シスターフッド(女性同士の連帯)のしなやかさとしたたかさを感じさせる作品である。

(文藝春秋1400円+税)=田村文