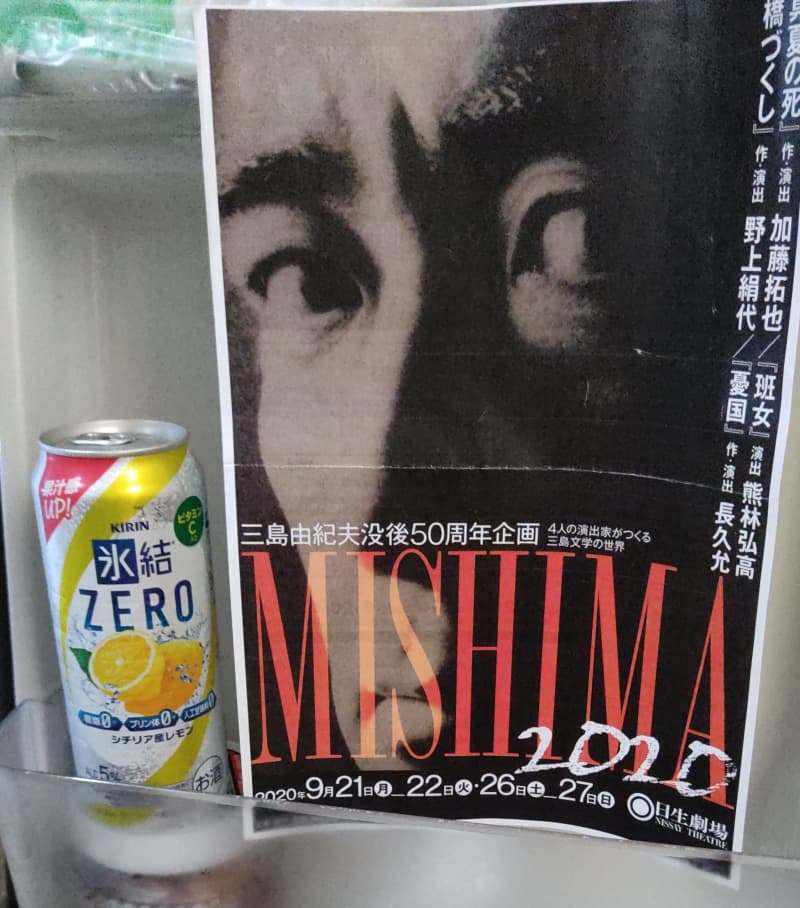

▼東京・日比谷、1300余席の日生劇場。9月の終わりに上演された東出昌大、菅原小春の出演舞台『憂国』(『(死なない)憂国』)は、100人程度でいっぱいの多目的ホール公演を主とするアングラ風情のヒップホップ演劇ユニット「東葛スポーツ」が大空間に出てきてしまったような倒錯感もあり、たいへん痛快でありました。2つの演劇の接点は「三島由紀夫」とキリン缶チューハイ「氷結」、アンドモア。

▼【ほしゅのリゾート】コロナ禍よりおよそ1年前の2019年2月、廃校を改修した施設アーツ千代田3331(東京)の一角で上演された東葛スポーツの『ほしゅのリゾート』。会場に入ると、壁面に三島の28分間の短編映画『憂国』(1966年)が大きく映し出されている。三島演じる中尉は妻と交わった後、軍服姿で膝をつき、切腹。モノクロとはいえ刺激の強い映像である。白装束で見届けた妻は鏡前へ移って紅を差し、夫のもとへ戻って自害する。そんな映像を流しながら、まあ一杯やって気楽に見てってよと言わんばかりに、場内で氷結とビールが手売りされている。

▼【マイク】開演すると、主宰・金山寿甲が片隅で機材を操り、ヒップホップが流れる。話のスジは、中国バブルがはじけて傾いたリゾートホテルを、百田尚樹が「ほしゅのリゾート」として再建、宿泊に来たカップルが受けるおもてなしとはなんじゃらほい、というものである。仲居さんよろしく着物姿で次々出てくるのは川崎麻里子(ナカゴー)、川上友里(はえぎわ)、森本華(ロロ)。小演劇界隈になじみの人には喜ばしい役者たち。誰も彼もサングラスをしてダイナミックマイクで自嘲・自虐を含む自己紹介ラップを繰り広げる。宿泊者カップルの女性役は元AV女優で今女優のしじみ。彼女の人生を聞き取り、白板に書き取り、自虐史観を修正、新しい教科書を謹製、という流れで、しじみもラップする。左から右を、だけでなく、あっちもこっちもディスる風刺とパロディー、パーソナルでグローバル、時事的鮮度の高さと、くだらなさ。

▼【フェミニズムも東スポ】ちなみに、同年12月の東葛スポーツ公演のタイトルもパロディーあふれる『71年生まれ、光浦靖子』であった。会場は東京・北千住にあるシアター1010/稽古場1。到着すると、上野千鶴子の東大入学式での祝辞映像がループで流れている。「フェミニズムは決して女も男のように振る舞いたいとか、弱者が強者になりたいという思想ではありません。フェミニズムは弱者が弱者のままで尊重されることを求める思想です」。3、4回は見ることになる、もう暗唱できそうなほどに。そこでも氷結とビールが売られていた。いずれにしろ、東葛スポーツの公演には、ちょっとチクチクされつつ愉快にさせられ、元いた世界へと送り返される。

▼【缶缶缶缶】さて、東出&菅原の『憂国』(『(死なない)憂国』)は、4人の演出家がそれぞれ三島の作品を選び、新釈を演劇で提示する「三島由紀夫没後50周年企画『MISHIMA 2020』」のうちの1本。CMプランナーで映画監督でもある長久允の作・演出だ。ワンルームな四角い空間にソファー、寝床、小さい冷蔵庫、便器ぐらいが見える。まずは部屋の手前に東出(職業:警察官)が出てきて、マイクを握り観客に向けボソボソとしゃべりだす。猫背で気弱さそうだが腹には何かをためていそうだ。次いでソファーで寝ていた妻もマイクで不満をモノローグ。職業は看護師、白装束。コロナ禍での仕事に疲れ切っている。夫婦は氷結をかっくらうことで生き延びてきた。外出自粛の間にどれだけ飲んだか。1100を超えるらしい。氷結の缶が天から一気に降り落ち、轟音を立てた。

▼【ライブハウス】2人が出会ったのも、「生」を感じられるのもライブハウスだ。舞台奥に新宿ロフトの密密モッシュモッシュなライブ映像が流れる。愛するライブハウスは、コロナ禍で標的にされているどころか、二・二六ならぬ四・二六にロフトで決起の情報あり、警官たる男は取り締まる側に回らされてしまった。帰宅した男は三島の『憂国』から微細にわたる切腹描写を訥々と読み、自身も腹切りを試みる。ところが、妻はなんとそこで氷結をプシュッ。「氷結のぬるま湯割り」が未開拓のうまさなんだよと夫に飲ませ、三途の川から引っ張り戻すのである。そして、ロフトに繰り出すのだ。大義に殉ずるなんてこたぁない、白か黒かなんかじゃない、ロフトのフロアは四角い白と黒の市松模様だ。菅原の「2020だかんねコチトラ!」が痛快。2人はフロアと同じ模様の服に身を包み、曲が爆音で流れ、東出がハンドマイクでがなり続ける、「ライブハウスには瞬間だけがある!」、菅原がグルグル回って踊り続ける。筆者の私を含む観客は少し前、入口で体温測定を受け、手指をアルコール消毒してここに来た、両隣の席は空いていて、市松状にポツンポツンと座っている。スカスカした空間と寒々しさに縮んでいる私に、「俺達は物理的には死んでない!」「三島さん!」。がなり声と爆音と踊りが染みこんできた。ついに2人はソファーに倒れ込み、ぜぇぜぇはぁはぁ、胸が腹が膨らみへこみ・・・。

▼【長久の短編】この舞台と、長久が2016年に撮った27分間の短編映画『そうして私たちはプールに金魚を、』とは通じて見える。埼玉県狭山市に暮らす女子中学生4人組の、何も起きない意味なき日常、郊外、閉塞、退屈、行き止まり。観客に向けてのモノローグ。刹那、刹那の連なりの果て、カラオケでマイク片手に『17歳』を跳びはね絶唱。「わ~たしは今、生~きている~」のリフレイン。ちなみにこの映画は、米サンダンス映画祭短編部門グランプリに選ばれた。

▼【アンサー】その長久に三島というお題が与えられたのが今回だ。パンフレットに長久の言葉が載っている。「三島さんが観たら怒るような言葉遣いばかりだと思いますが、私はその『軽薄な言葉たち』こそが、今の時代を生き延びるための魔法であると考えています」「『憂国』は現実とリンクしてしまう作品です。だからこそ、誤解を恐れずに言うと、全否定したいと思いました」。舞台は三島へのアンサーソング。部屋の壁を成す1枚の大きな白幕を男は刀で切り裂く、だが、妻はさっさと修復してしまう。腹から腸を出さない代わりに、氷結飲みすぎ胃から便器に吐瀉して「生」を維持するのだ。悪くない、悪くない。惜しむらくは公演が9月21~22日、たったの3回だったこと。再演して、そのときはぜひ、客にも氷結を売っていただきたい。(敬称略)

(宮崎晃の『瀕死に効くエンタメ』第141回=共同通信記者)