新型コロナウイルスによる経済危機、「ブラック・ライブズ・マター(黒人の命も大事だ)」運動、さらに広い地域で起きている山火事…。米国、中でも西海岸のカリフォルニア州は新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けて外出自粛が継続されており、企業はリモート中心の運営を余儀なくされている。

こうした「抑圧」された生活により、人々の精神状態は限界に近づいているとされる。そんな中、セルフケアとビジネスマネジメントの両面で効果が期待できる「セルフマネジメント」が改めて注目されている。このセルフマネジメント能力習得には、経験豊富なコーチの存在が欠かせない。この分野の研究と実践の第一人者として知られる、ロサンゼルス在住の米クレアモント大学院ドラッカースクールのジェレミー・ハンター准教授に聞いた。(ジャーナリスト、共同通信特約=寺町幸枝)

▽意識や行動の変化促す

調査会社「IBISワールド」は、米国のコーチングビジネス市場は2020年に116億ドル(約1兆2200億円)になると予想している。一方、日本経済新聞の記事によると日本市場は300億円程度。米国市場の約40分の1だ。

「米国では、管理職や経営者がコーチを持つことは一般的になっている」。ハンター准教授は現状をそう説明する。コーチングとは法人などからの相談に対し、解決策を示すコンサルティングの一形態。対話によって、相手の優れた能力を引き出し、意識や行動の変化を促すコミュニケーションスキルだ。

米国でコーチングがこれほどまでに一般的になった理由はどこにあるのか。

コンサルティング会社の「プライスウオーターハウス」は11年、投資額に対してどれだけの利益が出たかを見る尺度である企業の投資収益率(ROI)の観点からコーチングについて調べた。それによると、投資に対して7倍もの効果があるという。

また、世界的に偉大な経営者として知られるマイクロソフト創業者のビル・ゲイツ氏やグーグルで最高経営責任者(CEO)を務めたエリック・シュミット氏もコーチングを受けていることを明らかにしている。効果は十分にあると言えるだろう。

ハンター准教授は、オンラインで指導している大学院の授業だけでなく、企業の社長や管理職を対象にしたコーチングやセミナーも積極的に行っている。さらにこれまで個別にコーチングを行っていた会社経営者から、社員や所定の部署を対象にした、オンラインによるチームコーチングの依頼も増えていると話す。

▽日本は「取り繕い文化」

ハンター准教授は、今回の新型コロナウイルス問題で「『学びを続けることを求める(Learning Oriented)文化』が米国企業に定着している」事実が改めて浮き彫りになったと語る。

身近にいるコーチとともに、常に何かを学び自己を成長させることへの高い意欲が米国企業で働く管理職を中心に根づいているというのだ。同時に「変化することをいとわない文化は企業の中にも根付いている」とした上で「これこそ、米国流ビジネスの大きな強みの一つだ」と続ける。

「一方、日本におけるコーチングはトラブルを抱えている人や組織のためのものという先入観がある」とハンター准教授。それとともに、戦後の高度経済成長期から「バブル全盛期」の1980年代後半までにうまくいったやり方を踏襲しようとする日本人が多いことを指摘する。

こうした日本的ビジネス文化をハンター准教授は「取り繕い(Face Saving)文化」と呼ぶ。その上で問題を根本から解決しようとしない日本企業のこれからを懸念している。

日米を行き来し日本の経営者などに対してもコーチングやコンサルティング活動を行ってきたハンター准教授だからこそ、日本の組織が抱える問題点を敏感に感じ取れるのだろう。

▽手放すスキル

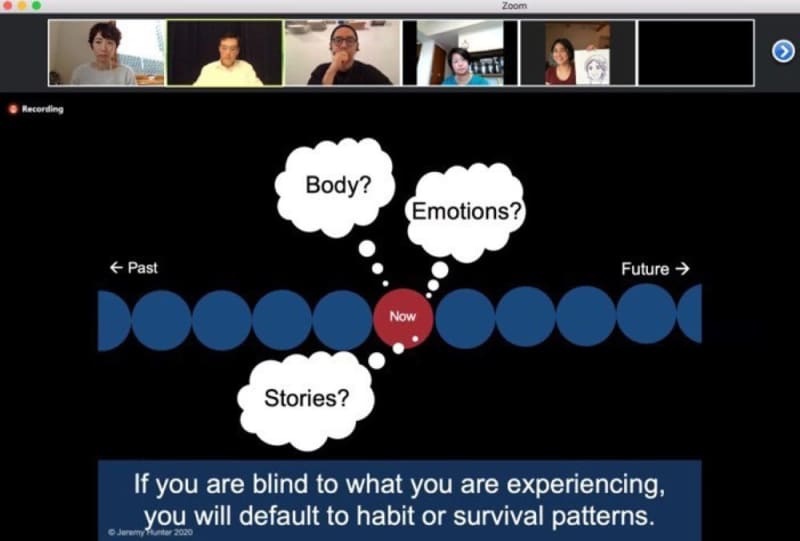

ハンター准教授は「変化に対応し、それを乗り切ることはスキルとして身につけられる」と断言する。そこで求められるのは、過去の成功体験などに固執することなく柔軟に捉える姿勢だ。だが、成功体験にすがってしまうのも事実だ。

そこで自身の感情抜きに現実から判断して本当に必要なものだけを取捨選択する「手放すスキル」が求められる。

実際、ビジネススクールで彼が教えてきた学生たちは、度重なる「トランジション(人生における転機)」において、この「手放すスキル」を身につけたことで、必要な「変化」を遂げてきたという。

感情と折り合いをつけるのは難しい。それでも、この取捨選択を日常の中で繰り返し実践する。さらに意識して繰り返すことで、変化に対する拒絶を取り払うことができるようになる。同時に、困難に遭ってもしなやかに対応することができるというのだ。

もっともこのことを実践できる人はそう多くない。ハンター准教授は米国でもそうだとする。

「『新しい変化に対応しなければ死に至る』。そう言われて変化しない人はいないはず。だが、それが簡単ではないことも事実だ」。そう語ったハンター准教授は、具体例として、とある米国企業の例を教えてくれた。

オンラインによる定期的なコーチングを行っているのは、その企業内のチーム。チームを長期間率いてきた前のリーダーが高圧的な態度を取り続けた。結果、メンバーは萎縮してしまい自分の意見やアイデアが出さない状況に陥っているという。

ハンター准教授はメンバーとの話し合いにおいて、「過去の呪縛」を手放していいことを伝え続けている。また、チームとしての事業目的を達成するために、コミュニケーションを積極的に取り合って自分が感じていることを素直に伝えることを促している。

同時に「コンフリクト(意見の相違)」があっても拒絶せず、全員で新たな選択肢を生み出す方向に持って行く雰囲気をチームに定着させる支援もしているという。

▽「違和感」持つ大切さ

新型コロナウイルスの登場で、米国に限らず世界中で大きく変化することが求められている。ビジネスシーンでもそのことは同じ。「変化」を受け入れる環境作りが急務となっている。

ここで鍵を握るのは、一人一人が変化とどのように向き合うかだ。

「変化に際して、人は過去の経験を捨てることを求められる。これは、どう進むべきかという指針を失った状態になるということだ。同時に、実験や挑戦をし続けなくてはならない。(日本のように)間違えを許さず、完璧を求めるビジネスカルチャーは多くの人を苦しめるようになるだろう」

ハンター准教授の言葉が重く響く。

前例や慣例を重視して事業を行ってきた日本の組織はある意味、安定している。その代償として、意思決定が硬直化しやすいのも事実だ。そのため、大きな外圧による変化に対応できない組織も少なくない。「ニューノーマル」と呼ばれる社会においては、予想も付かない変化が起こることは十分にありうる。

そのような状況において「何より大切なことは、違和感を意識的に見つけ出すこと」とハンター准教授。さらに「(個人や組織が)自ら変化することは、今後生きるための必須のスキルだ」と続ける。

違和感に気づくには、集めた情報から現状を分析することを通じて、自身の考え方や行動様式を見直し続けなければならない。このことに成功すれば、自身が属する組織や社会のありさまを見つめ直すことも可能になる。

これまで日本人のビジネスマンは学びへの時間を取らなさすぎたといわれる。仕事に拘束される時間が長いため、「余白の時間」を意図的に作ったり好奇心を持ち続けたりすることが難しいのだ。その結果、いつの間にか言われたことを淡々とするだけの人になってしまいがちだった。

しかし、リモートワークの浸透で時間的な余裕ができた今、変化に挑む時間を捻出する人が増えることも期待される。その時には変化に対する米国流セルフマネジメントが持つさまざまなスキルが一助になると思う。