広島市内に残る最大級の被爆建物「旧陸軍被服支廠(ししょう)」が、保存か解体かの岐路に立たされている。昨年12月に浮上した一部の解体案に、平和教育などへの活用を願う市民らは反発。一方で、住宅街にあるれんが造りの巨大な倉庫群の耐震性を心配する声も上がる。戦時中の学徒動員の際に、この建物で被爆した男性は「戦争や原爆の悲惨さを後世に伝える貴重な建物だ」と保存を訴え、体験を語り続けている。(共同通信=渡辺清香)

▽耐震性を再調査へ

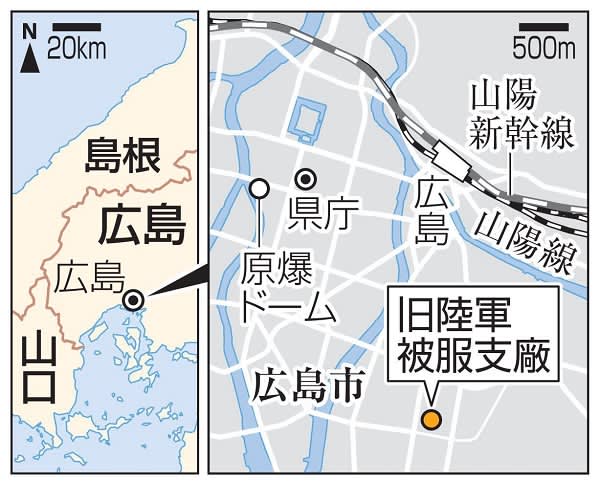

被服支廠は、爆心地から南東に2・7㌔離れた広島市南区の路地裏にたたずむ。1913年に建築され、太平洋戦争の終わりまで軍服や軍靴などを製造していた。れんがと鉄筋コンクリートで造られた3階建ての倉庫4棟がL字形に並び、うち3棟を県、1棟を国が保有している。

建物の活用方法を模索していた県は、2017年度に約1800万円を投じて耐震診断を実施した。「震度6強以上の地震で倒壊する危険性が高い」との評価や、1棟約28億円と算定された高額な耐震化費用を理由に19年12月、1棟の外観保存、2棟の解体案を示した。

ところが、今年3月に撤去した外塀を調べたところ、想定よりも強度が高く、耐震化費用を抑えられる可能性が浮上。県は10月、再調査に乗り出した。れんが壁や地盤にジャッキで圧力をかけて強度を測るなど、17年度とは異なる方法で調査を行った。

県は再調査費として9月補正予算に3千万円を計上し、年内に新たな見積もりを示す方針だ。県議会からは「議論が根底から変わる」との批判も。県の担当者は「前回調査は、より安全性を重視した数値で診断していた」と釈明している。

▽忘れられぬ地獄絵

保存のネックとなる耐震化費用が大幅に減額される可能性に、被爆者からは「良い結果が出てくれたら」と、期待の声が上がる。体験を語ることができる被爆者が減っていく中、被爆建物は「物言わぬ証人」として存在価値が高まっているためだ。

1945年8月6日、原爆の爆風に耐えた建物は臨時救護所となり、大勢の負傷者が押し寄せた。「地獄のようだった。忘れたくても忘れられない」。学徒動員され被服支廠で働いていた中西巌さん(90)=広島県呉市=が語る。

当時は広島高等師範学校付属中4年の15歳。被服支廠で作られた軍服などを運ぶトラックを待っていた時に被爆した。一緒にいた同級生はやけどを負ったが、中西さんは今も残る倉庫の陰にいて奇跡的に無傷だった。

伝令役を指示され、市中心部の偵察に向かったが、爆心地から2・2㌔地点の橋から先は、煙と炎で進めず引き返した。

「死にたくない」「水をくれ」「お母ちゃんに知らせて」―。被服支廠に戻ると、建物内は避難者であふれ、叫び声やうめき声がこだましていた。ぼろぼろの着物姿で、ばたんと床に倒れる人。目もうつろにふらふらと歩き回る人―。中西さんも救援に駆り出されたが、油を塗る程度の手当てしかできず、避難者は次々と息を引き取った。昼すぎには早くも屋外で遺体の焼却が始まった。

▽三度生かされて

中西さんはその日の夕方に作業を終え、倒壊をまぬがれた家に帰宅。知人のつてで家族と田舎に移り、終戦を迎えた。ほっとしたのもつかの間、9月ごろから徐々に体調を崩し始める。体に赤い斑点が表れ、歯茎からの出血が止まらない。下痢にも苦しんだ。典型的な原爆症の症状だった。

「『助かって良かったのう』と喜び合った近所の人が、何人も死んでいった。私も最後は血を吐いて死ぬんだと思った」。一度生き延びた喜びを感じたからこそ、死への恐怖は大きかった。

白血球数が減少し、医師に「緑黄色野菜を食べるように」と言われたが、食料難の時代。家では屋根の上までカボチャを育てていた。「それしかなかったからだが、カボチャをたくさん食べたのが良かったのかもしれない」。母親もまた、着物を手に進駐軍の下へ行き、バターや缶詰と交換して食べさせてくれた。幸い、半年ほどで症状は回復した。

中西さんは戦後、鉄鋼会社で働いた。定年後に、原爆資料館の案内役などを担う「ピースボランティア」の募集を知り、2000年ごろから証言活動を始めた。草木が伸び放題で放置された被服支廠の存在も気になるようになり、14年には市民団体「旧被服支廠の保全を願う懇談会」を設立し、代表に就任した。

戦時中の建物の様子を知る被爆者や、戦争遺構の保存に詳しい専門家などを招いて講演会を重ねた。支援が広がる中、18年7月の西日本豪雨で自宅が浸水し、証言活動で使っていた多くの資料が流され、泥まみれになった。疲労から一度はやめることも考えたが「命までは取られなかったんだから、頑張らないと」と再び奮起した。

▽愚かな戦争の象徴

「われわれは犬死にか。せめて何かの役に立ててくれ」。被服支廠の近くを通るたび、中西さんには今でもこんな声が聞こえる気がするという。

被服支廠は95年に民間利用が終了し、博物館構想などさまざまな活用策が提案されては、財源不足を理由に立ち消えとなっていた。中西さんは「原爆文学や原爆の絵などの作品を展示してもいいし、核廃絶を推進する団体が集まって会議を開く場所にしてもいいのでは」と語る。巨大な遺構は軍都として発展した広島のシンボルで、加害の歴史も伝えられると信じている。

かつて被服支廠の屋内で、学生らを前に体験を証言する機会があった。引率の教員からは「生徒たちの表情が違う」と言われた。「エアコンの効いた部屋で地獄の光景を話しても、ピンとこないんでしょう。戦争の雰囲気を体感できる場所であれば、反応も違う」

08年と19年にがんが見つかった。闘病しながらも活動を続け、新型コロナウイルスの流行前に、証言回数は800回を超えた。繰り返すがんに、原爆の放射線の影響が頭をよぎることもある。それでも「あの時奪われた命を思うと、私は幸せすぎて。生き残った者として何かしなければ申し訳ない」と自らを鼓舞してきた。

「国民が耐乏生活を強いられる一方で、軍はこんな巨大で立派な建物を使っていた。被服支廠は愚かな戦争の象徴です。私はその建物に守られた。そんな実態を語り継ぐためにも、建物はできる限り残してほしい」