アインシュタイン、GPS、そして地球から遠く離れた星のペアに共通するものは何でしょうか?

答えは「重力赤方偏移」と呼ばれる現象です。難しい名前ですが、アインシュタインの相対性理論(の元となるもの)から導き出される現象で、重力により光の波長が長いほうにずれるというものです。目に見える光の場合、赤い光は青い光よりも波長が長いため、赤いほうにずれることからこのような名前になっています。天文学者たちはNASAのX線観測衛星「チャンドラ」を用いて、地球から約29,000光年離れた星のペアで重力赤方偏移を発見しました。重力赤方偏移は天文学だけではなく、私たちがGPSで正確な位置情報を得るためにも考慮しなければならない現象となっています。天文学者たちがどのようにして今回の発見に至ったのでしょうか。また、GPSとはどのような関係があるのでしょうか。

■超コンパクト天体「4U 1916-053」

実は重力赤方偏移そのものはこれまでにも観測されている現象で、私たちの太陽系や、銀河系の中心にある巨大ブラックホールでの観測例があるようです。ただし、一般的には遠い天体ほど重力赤方偏移を観測するのは難しく、今回のチャンドラによる成果は新たな天体の環境に対して重力赤方偏移の証拠を見つけたということができます。

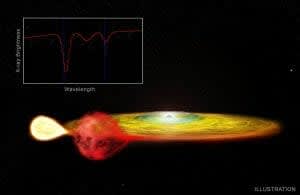

天文学者たちが観測したのは「4U 1916-053」と名付けられた天体です。ここには2つの星があり、互いの周りをぐるぐると回っています(連星と呼びます)。星の1つは相手の星の重力により外層がはぎとられてしまった星のコアで、太陽よりもずっと重い天体です。その「相手の星」とは中性子星で、重い星が「超新星爆発」という爆発現象を引き起こした後に残った、非常に重い天体です。冒頭の画像は想像図ですが、円盤の中心部にあるのが中性子星、左にある明るい球のようなものがもう一方の星です。中性子星の重力により相手の星の外層が引きはがされ、中性子星の周囲に円盤状の高温ガスとして存在しています。

これらの2つの星は地球と月との間ほどの距離しか離れていません。天文学的には非常に近く、月は地球の周りを約1か月で1周しますが、4U 1916-053ではわずか50分で中性子星の周りを1周してしまいます。「超コンパクト」と書きましたがまさにその名の通りで、天文学の論文でも「ultra-compact」と表現されています。

■X線スペクトルの分析

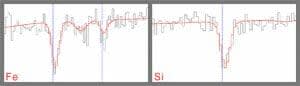

天文学者たちの研究チームはチャンドラによる「X線スペクトル」を分析しました。X線の中にもいろいろな波長のものがありますが、スペクトルは波長ごとにX線の量を測定したものです。観測結果の一例を示します。X線の量が大きく減っているところは「吸収線」と呼ばれ、ここでは鉄の原子とケイ素の原子によるものが見られます。

鉄・ケイ素ともに、X線を吸収すると期待される波長(図の青い縦線)の付近でX線が減っていることがわかります。しかし、よく見ると観測データはそれよりもやや右に(波長が長い = 赤い)ほうにずれています。チャンドラによる観測は3回行われましたが、どの観測データでもこのようなずれがあることがわかりました。こうした波長のずれは天体が私たちから離れていく場合にも観測されますが、それだけではこのずれを説明できず、重力赤方偏移によるものであると結論づけられたのです。

■GPSとの関連

ところでこれが一般相対性理論とGPSにどう関係するのでしょうか?アインシュタインの理論によると、重力の影響下にある時計は、それより弱い重力の場所にある時計よりもゆっくりと進みます。これは地球についても同様で、地球を回る人工衛星は地上に比べると地球の重力の影響がやや弱く、地上の時計のほうがゆっくりと進むことになります。GPSに使う人工衛星は地上との通信にかかる時間を使って地上の位置を決めるため、GPSで高い精度を得るためにはこのことを考慮する必要があります。この時間の進み方の違いを、重力赤方偏移による影響として補正しているのです。(なお、GPSについては他にもいくつかの補正が行われています。)

初めに書いた通り重力赤方偏移は重力によって引き起こされる現象で、X線を含めてすべての光は重力の影響を受けます。たとえば(実際やってはいけませんが)下りのエスカレーターを駆け上がっていくと、止まっていたり上りのエスカレーターで同じことをするよりエネルギーを消費します。これと同じように、重力の影響下にある光はエネルギーを失いますが、このとき、光の波の頂点が一定時間に何回来るかという「振動数」(周波数)も減少します。光は真空中では常に同じ速さであるため、同じ速さで一定時間に来る波の頂点が少なくなる、つまり頂点と頂点の間隔が広くなり、波長が長くなる(色としては赤いほうにずれる)という結果になります。

■X線はどこから来たものか?

研究チームは中性子星の近くにあるガス状の大気(冒頭の図で青っぽい色で示されています)がX線を吸収して今回の結果が得られたのではないかと考えています。スペクトルに見られる吸収線のずれの大きさから、アインシュタインの一般相対性理論と中性子星の標準的な質量を仮定して計算すると、この大気は中性子星から約2,400キロメートルのところに位置していることがわかりました。2,400キロとはいえ、これは中性子星と相手の星との距離から見るとわずか0.7%ほどの距離にあたり、中性子星の非常に近くです。また、3回の観測のうち2回のデータからはさらに赤いほうにずれたスペクトルが見られ、信頼性は先のデータに比べると低いものの、ここから計算すると中性子星から0.04%というごく近い場所に相当することがわかりました。

スペクトルのデータは無味乾燥なものに見えるかもしれませんが、そこからは中性子星の強い重力が見えてきたり、理論との組み合わせによって天体の活動の様子を描き出したりすることが可能となります。研究チームでは今後さらに詳しい観測を行っていく予定で、より中性子星に近いところがどのような物理になっているのかなどについて調べていきたいとしています。

Image Credit: NASA/CXC/M. Weiss

Source: NASA, CHANDRA X-RAY OBSERVATORY

文/北越康敬