新型コロナウイルス感染症の拡大をきっかけとして、欧米や中国を中心にオンライン診療が急速な広がりを見せています。

オンライン診療は、パソコンやスマートフォンを通じて医師が患者の診察、診断を行い、診断結果の伝達や処方等の診療行為をリアルタイムで行うもので、その利便性から海外で一部の国や地域においては、既に普及が進みつつありました。

そこに、新型コロナウイルス感染症の拡大で、病院が患者の受け入れを中止するケースや、体調が悪くなっても病院には行きたくないという人が増えたことで、オンライン診療の活用が一気に増えているようです。

世界各国でオンライン診療が急速に拡大

米国では、感染が急拡大したニューヨーク市など多くの病院が緊急以外の外来患者の受け入れを中止、緊急措置として政府が3月に高齢者向けの公的医療保険「メディケア」でオンライン診療の保険適用範囲を大幅に拡大しました。

米国のオンライン診療サービス大手テラドック・ヘルスの6月末における米国有料会員は、1年前に比べて92%増えて5,150万人に達しています。

イギリスでは、国民医療制度(NHS)が同国のバビロンヘルスという企業のオンライン診療アプリを保険適用しており、昨年末の登録会員数はほぼ400万人ですが、新型コロナ感染症の拡大を経て今年は500万人を超えてきたようです。

そして、オンライン診療の活用が急速に進んでいるのが中国です。昨年夏にオンライン診療を公的医療保険の対象とする方針を示し、同国のオンライン診療システム大手である平安健康医科技の登録会員数は6月末で3億4,620万人と前年同期比2割増加しています。

人口当たりの医師数が少なく、国土が広大な中国においては、早くからオンライン診療システムの導入、普及に取り組んできたので、その普及は世界トップクラスです。

日本で普及を妨げてきた厳しい規制

日本では、2018年度の診療報酬改定においてオンライン診療料が初めて保険適用されましたが、対象疾患が高血圧・糖尿病等の生活習慣病やてんかん、小児特定疾患等に限られ、事前に同じ医師による6ヶ月以上の対面診療が必要で、緊急時に概ね30分以内で対面による診察が可能な施設に限られていました。

このような厳しい条件がオンライン診療の普及を妨げていたと見られますが、2020年度の診療報酬改定では、対象疾患に定期的な通院が必要な慢性頭痛、在宅で自己注射を行っている一部の患者が追加され、事前の対面診療の期間が3ヵ月に短縮、概ね30分以内とされていた緊急時の対面医療体制についても条件が緩和されました。

さらに、オンライン服薬指導の評価も新設されたことで、一部の患者については診療から薬の処方までをオンラインによってワンストップで行うことも可能になりました。ただ、それでも対象疾患が限られることや、依然として残っている厳しい要件が普及の妨げになる、との見方が強かったのです。

菅首相がオンライン診療普及を政策で後押し

オンライン診療の普及に向けてハードルが高いように思われていた日本ですが、状況は大きく変化してきました。

国内でも新型コロナウイルス感染症が急拡大する中、院内感染の防止に万全の措置をとりながら、医療提供の体制を維持するために、4月7日の緊急経済対策において、受診暦のない初診患者について、電話やオンラインによる診療と服薬指導を認める方針が、時限的な措置として示され、4月13日から開始されました。

さらに、9月16日に就任した菅首相は、その日の就任会見において、オンライン診療は続ける必要があるとの見解を示し、担当大臣に恒久化の検討を指示しています。

10月には、厚生労働・規制改革・デジタル改革の3大臣が、新型コロナウイルスの収束後も映像によるやりとりができるケースに限って、オンライン診療を原則的に恒久化すると発表しました。

一部の医療機関に患者が偏りやすくなることや医療の質の低下につながるなどとの理由で、日本医師会は初診からのオンライン診療解禁には反対の姿勢を維持しており、今後、どのような形でオンライン診療の規制改革が進むのかは不透明な部分もあります。

ただ、今回、時限的にせよ初診からのオンライン診療が認められて多くの人がオンライン診療を利用し、新政権が重要政策のひとつとしてオンライン診療の解禁を含めた規制改革を掲げたことで、オンライン診療に対する国民の関心は一気に高まっています。

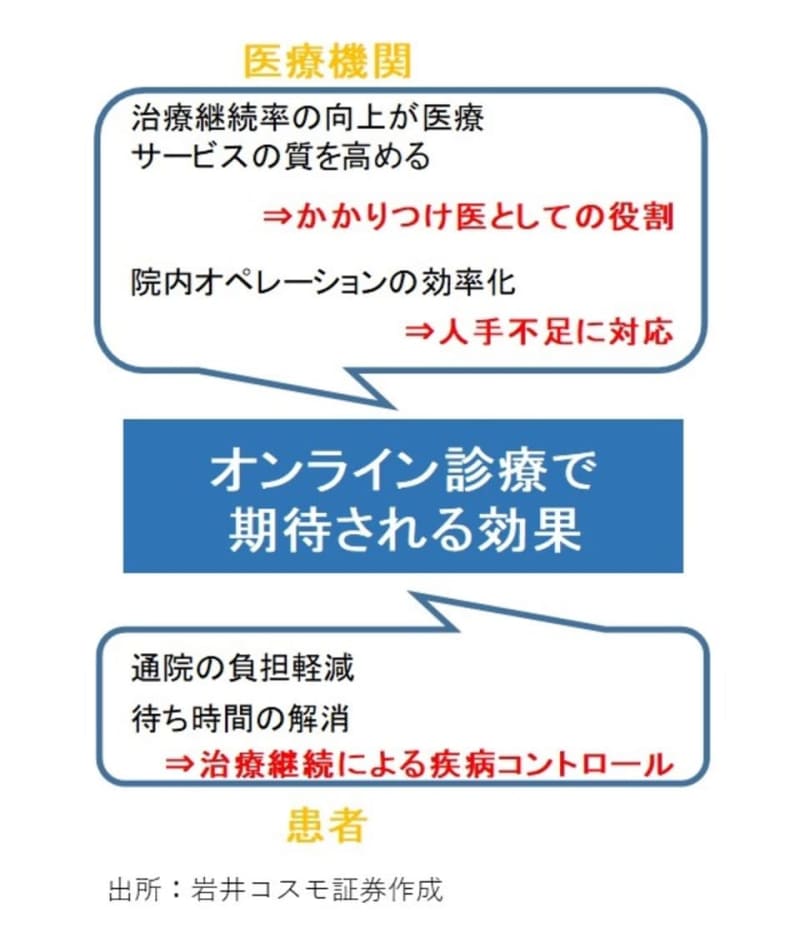

高齢化や過疎化が進む中で患者にとっての利便性が高まるだけでなく、医療ヘルスケア分野における人手不足が続く中、効率的に医療サービスを提供できることで医療機関負担を軽減し、ひいては国全体としての医療費の軽減にもつながる可能性をオンライン診療は秘めています。

日本では普及に向けた動きが著に付いたばかりであり、その分、市場拡大の余地は大きいと言えるでしょう。関連する事業を手掛けている企業に注目しておくべきでしょう。

<文:投資調査部 有沢正一>