新型コロナウイルスの感染拡大を受け、大阪市の市立十三市民病院(同市淀川区)は2020年5月からコロナ中等症患者の専門病院となったが、その後、医師や看護師ら30人以上が相次いで退職した。大量離職の背景に何があったのか。取材を進めていくと、専門病院化の「副作用」が浮かび上がってきた。(共同通信=岩田朋宏、大野雅仁)

▽看護以外の業務が増大

看護師が介護から病室の掃除まで―。十三市民病院でコロナ患者の治療に当たる女性看護師は「患者さんが退院したら、部屋の片付けもやらないといけない。看護師でなくてもいいのではと思う仕事が多く、しんどい」と漏らす。

同病院では、12月上旬現在、入院患者約50人のうち70歳以上が7割を超え、寝たきりや認知症の人もいる。寝たきりの患者には、床ずれ防止のための体位変換など、頻繁なケアが必要だ。「意思疎通が難しい人は触れて観察し、自分の目と耳で確認する。認知症の人には刺激を与えるために日付を言ったり、家族の写真を見せたり。(一人一人に)時間を取りたいが、患者さんをたくさん受け持つと1人に割ける時間が少なくなり、申し訳ないと思いながらやっている」ともどかしさを募らせる。

感染者の病室には清掃業者や家族すら入れないため、看護師は掃除やこまごまとした身の回りの世話も担う。通気性の悪い防護服や、二重のマスクを着用しての作業は体力を容赦なく奪っていく。病室に入る時間は原則1時間半を限度としているが、2時間、3時間と長引き、脱水症状になることもある。

感染者の受け入れを始めた当初は看護師1人で5人の患者をみていたが、高齢者の増加に伴って1人が担当できる患者数は3人程度が精いっぱいに。それでも夜勤帯は人手が薄くなり、1人で7~10人の患者をみることもある。森坂佳代子看護部長は「一番きついのが夜勤。食事の後に排せつ、投薬がある。その時間帯に集中して負荷がかかる」と語る。

感染拡大の長期化で厳しい状況に終わりが見えず、離職者が続出。さらに人繰りが厳しくなる悪循環に陥っている。西口幸雄院長は「離職を防ぐ方法があったら教えてほしい」と嘆く。

▽専門外の治療「技術発揮できない」

専門病院化は、各診療科で腕を磨こうとする医師のキャリアプランにも影を落とした。専門化が決まってすぐ、若手研究医が他の医療機関に移ったのを皮切りに、医師の退職が相次いだ。西口院長は「若い人はどうしても『手術をして腕を磨きたい』『内視鏡の技術を身につけたい』といった気持ちがある。同期が別の病院で活躍しているのを見て、焦る気持ちもあるんでしょう」と心中を思いやる。

感染者の治療チームには眼科や外科など、感染症とは縁遠い分野の人も加わっている。若手のみならずベテランの医師からも不満の声が上がる。「せっかく20年、30年かけて技術を磨いてきたのに、それを発揮できない。それなら別の病院に行こうかと。そういう気持ちも分かります」。同じ医師だからこそ、西口院長の悩みは深い。

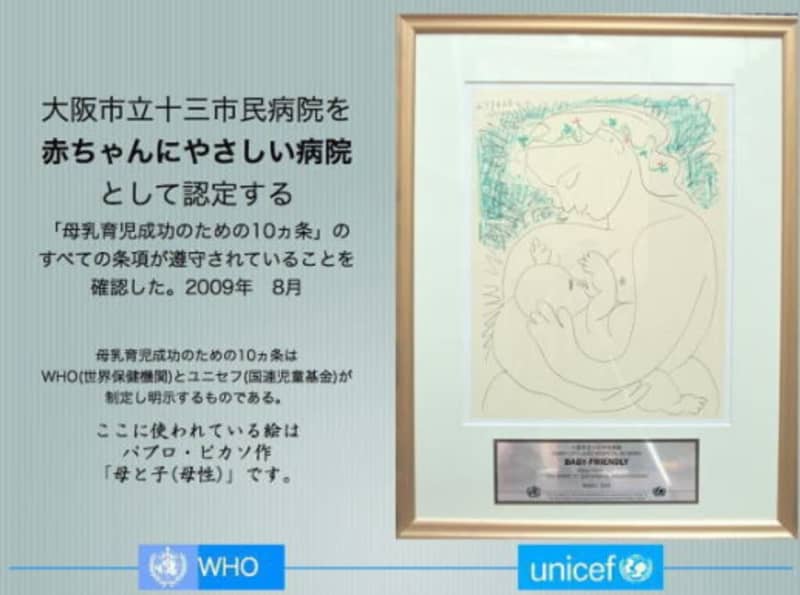

専門分野に携わることができない苦悩は看護師も共通だ。周産期医療に力を入れてきた十三市民病院は、母乳育児を中心とした新生児ケアで、世界保健機関(WHO)などから「赤ちゃんにやさしい病院」の認定を受けている。

産婦人科には市内外から妊婦が訪れ、そのケアに携わることにやりがいを感じる看護師も多いが、休止状態が続いて辞める人も出た。森坂看護部長によると、看護師の中には家族から「あなたが望んだ看護ができないなら、よそに移った方がいいんじゃないか」と言われた人もいたという。

感染の「波」に翻 弄(ほんろう)された側面もある。春の第1波が落ち着いた6月には一時的に入院患者が激減。当時は全ての外来診療を停止していたため、院内から患者の姿が消え、現場のモチベーションを保つことすら困難な状況になった。それならば、と7月下旬に産婦人科の一部を除き外来を再開したところ、その直後に第2波、秋からは第3波が猛威を振るい、一転して第1波を上回る繁忙状態となった。急激な変化の中で、毎月のように離職者が続き、4月から11月末までに医師10人、看護師12人、看護助手9人が職場を去った。

開業する医師や他の病院に移る看護師。それぞれの選択について、西口院長は「離職する人は『みんなに悪いんですが…』と、すごく気を使って辞めていく。もうちょっと働いてなんて言えない」と苦渋の表情を見せる。「両親の介護をしていたり、配偶者が高齢だったりすると、自分が倒れてしまうと誰も面倒を見られない。そういう家庭の事情で辞めるケースもある」

▽根強いコロナ差別

国内初の感染確認から10カ月以上たつが、医療従事者への偏見や差別を指摘する声は今も絶えない。日本医療労働組合連合会(日本医労連)が8月に実施した全国調査では、回答があった医療機関120施設のうち、約2割が職員への差別的対応やハラスメントが「ある」と回答した。「知人や近隣住民から『近寄らないで』と言われた」(長野)、「保育園で預かり拒否やいじめ発言」(愛知)などの事例があったという。

十三市民病院でも専門化が決まった今春、職員がタクシーの乗車を拒否される事例があった。森坂看護部長は、今なお偏見で苦慮する職員がいると明かす。「この病院で勤めていることを口外しないよう、子どもに言い聞かせている職員もいる。恥ずかしいことではなく、むしろ誇れることをしているはずなのに、そう受け取ってもらえないことがある」。感染防止策を徹底しているとはいえ、いつ感染するか分からない恐怖と隣り合わせで、心理的負荷も高い。自身の家族にうつしてしまう懸念から、ホテル暮らしを続ける看護師もいるという。

▽「自分たちがやらなければ」

苦悩を抱えながら患者の治療に奔走する医療従事者の努力もむなしく、大阪府内では新規感染者の高止まりが続き、収束の兆しは見えない。本来は中等症専門だが、重症者向けの病床が逼迫(ひっぱく)しているため、患者の病状が悪化しても転院調整のめどが付くまで留め置くケースも増えた。患者急増、人手不足、医療対応の高度化。専門病院の名の下に、さまざまな形で十三市民病院にしわ寄せがいく。

ぎりぎりの状態で踏みとどまる職員らの目に留まるよう、病棟の廊下には全国から寄せられた激励の手紙が飾られている。「最前線で頑張って治療に当たっていただき、ありがとうございます」「皆さんの献身的な働きのおかげで、私たちは生活できています」。マスクやフェースシールドなどの物資を含め、これまでに寄せられた支援は300件を超える。「みんな必死でふらふらになっている。それでも職員は『自分たちがやらなければ、大阪のコロナ診療は崩壊する』との思いで、頑張っている。それが十三市民病院の意義であり、職員の使命だ」。西口院長は自らを鼓舞するように、最後の言葉に力を込めた。(終わり)

※新型コロナの感染拡大が続く大阪で、治療の最前線に立つ医療従事者の方を取材しています。現場の情報をお寄せ下さい。共同通信社大阪社会部twitter @kyodonewsosaka(DM開放しています)