世界的に有名なスポーツ用品メーカーが、SNSで大炎上の憂き目にあったのはつい最近のことだ。彼らが打ち出したCMの内容が、一部の日本人の逆鱗に触れたのだ。日本ではない国にルーツを持つ子どもや、「みんなと同じ」を重んじる社会に溶け込めない子どもが、学校で、社会で、級友たちに取り囲まれ、髪を触られ、書類をぶちまけられ、「誰もがありのままに生きられるようになるまで、待ってなんかいられない」と自分で前を向くストーリー。このCMを見て湧き上がったのが「日本がこんな差別王国だと思われたら心外だ」「こんな反日企業の商品なんかもう二度と買わない」という声、声、声。

私は、少なからず驚いたのだ。彼らが心の底から、自分は「差別」とまるっきり関係がないと思っていることに。人は、世界中の万物に対して、ある種の方程式を刷り込まれながら育つ。晴れた日の空は青い。冬の宵の味噌汁は美味い。犬はよろこび庭駆けまわり、猫はこたつでまるくなる。その中で「女は男を陰ながら支える」とか「中国人は語尾に『アルヨ』をつける」みたいな描写に触れたことが、1ミリもなかったとどこの誰が言い切れるのか。私たちは誰だって「差別する側」に片足を突っ込みながら生きている。

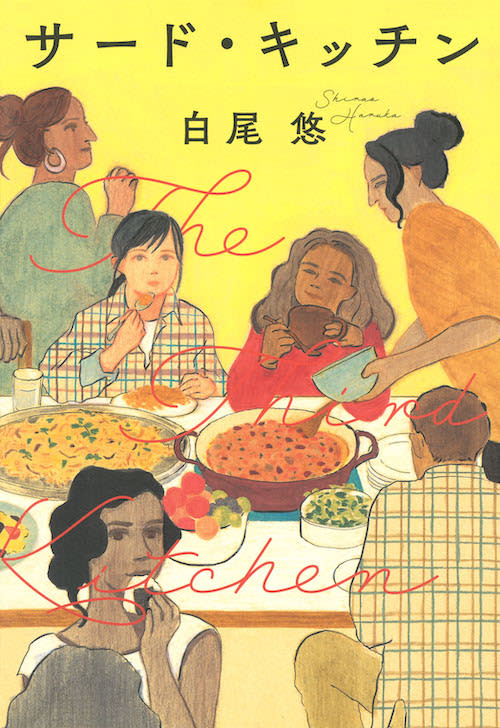

本書の主人公は、遠縁の老婦人から学費援助を受けながら、優秀成績で大学院に進むことを自分に課して、都立高校からアメリカの大学に単身渡った「尚美」だ。猛勉強したにもかかわらず、とっさの機転や発想を言葉にすることができず、周囲からどんどん浮いていく日々。そんな中、マイノリティー学生が集う学生運営型食堂「サード・キッチン・コープ」の食事会に誘われ、彼女はそこに入りたいと志願する。

厨房で働き出した彼女は知るのだ。自分が当たり前としてきたものたちの根っこに思い込みがあること。その思い込みが差別や偏見に起因していたりもすること。無知であることそのものが、差別の種であるということ。「これまで私が信じていたものは差別意識だったのか?」という自問。それは、自分が立っている地平を一から疑うということだ。

尚美は、それはそれは悶え苦しむ。自分の中に、知らなかった差別意識があることに気づいて、自分にはここに身を置く資格はないと、閉じる。逃げ込む。他者を締め出す。彼女が差別の傍観者ではなく「当事者」になった瞬間である。その苦悶を避けて通ることが、日本では、まあそこそこ可能である。この国には、そして自分の中には、差別意識など皆無だと、少しも悪びれず言ってのけることができてしまう。

異なる思いを抱く者たちが、互いを知って慈しみ合う姿も、ののしりながら怒りをぶつける姿も、本書には描かれている。友愛の温かみ、諍いの高揚。どちらも人の心を酔わせる。そのふたつを分けるのは「あなたのことを知りたい」という願いの有無だ。人と人として向き合い、見つめ合う、その眼差しの有無だ。そこから逃げない主人公のことが、どこまでも愛おしい。人は、何かをわかろうとする生き物である。

(河出書房新社 1800円+税)=小川志津子