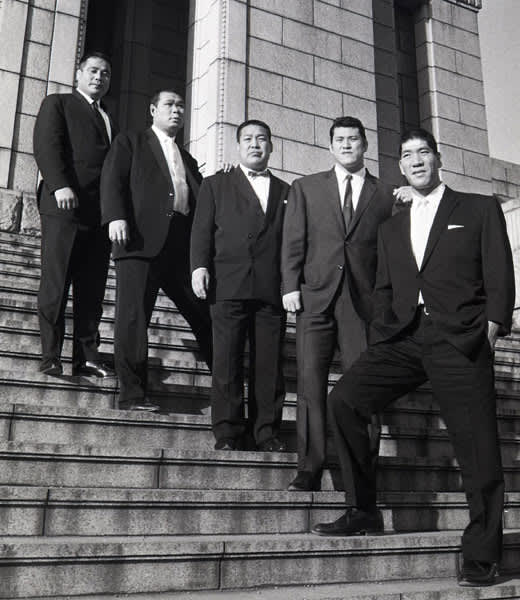

【昭和~平成 スター列伝】明治神宮外苑にある聖徳記念絵画館でポーズを取るのは、日本プロレスの精鋭4人組だ。左から大木金太郎、吉村道明、芳の里代表を挟んでアントニオ猪木、ジャイアント馬場。本紙1968年正月号用に撮られたものだが、改めて馬場の大きさに驚かされる。もっとも物理的な大きさだけではなく、存在そのものが絶対的だった。

67年大みそかに発行された本紙「元旦特別号」の構成を見ればわかる。あくまで主役はインターナショナルヘビー級王者の馬場。1月3日のクラッシャー・リソワスキー戦、7日のプリンス・カーチス・イヤウケア戦を特集し、新年2大決戦を乗り切るには新たな必殺技が必要と分析している。

その上で、コーナートップからのニードロップやジャンプを加えた脳天唐竹割りなどが有効と指摘し、馬場の「まだまだ、僕が体得、活用できるフィニッシュホールドはたくさんありますよ」というコメントを紹介。記事は「日本プロレスの王者としての重責を果たし、彼自身の面目をみせるのではないか。“馬場号”は一九六八年も元気に爆走するだろう」と結ばれている。

一方、猪木らは芳の里代表を含め「馬場をバックアップする4人の侍」と位置付けられ、主役の扱いではない。

猪木は豊登に誘われて立ち上げた東京プロレスがあっという間に崩壊し、67年に日プロに復帰。馬場とのBI砲で人気を博したが、立ち位置は同じではなかった。“出戻り”を許してくれた日プロへの恩義もあってか「意欲的に仕事して悔いのない一年にしたい」と、コメントもどこか控えめだ。

記事では「ことしは殺しワザの種類はゴッチ教室の特練で“原爆固め”をマスターしているので、新春シリーズに試し斬りといった楽しみもある。コブラツイスト一本ヤリから脱皮をはかる猪木の野心は大きくひろがる」と、カール・ゴッチの指導で着実に成長していることも紹介している。

猪木が馬場への挑戦を表明するのは71年の「ワールドリーグ戦」決勝、馬場―アブドーラ・ザ・ブッチャー戦の最中。日プロ復帰直後は野心を胸にしまい、しっかりとキバを研いでいたのだ。(敬称略)