所持金は8円。携帯電話も持っていたが、電源が入らない状態だった。

昨年11月16日未明、東京都渋谷区幡ケ谷の「幡ケ谷原町」バス停で、路上生活をしていたとみられる大林三佐子さん(64)が、近所に住む男に殴打され、死亡した。亡くなる前、彼女がバス停に夜通し座っていたり、パンを食べたりしている姿を、周囲の人たちが目撃している。

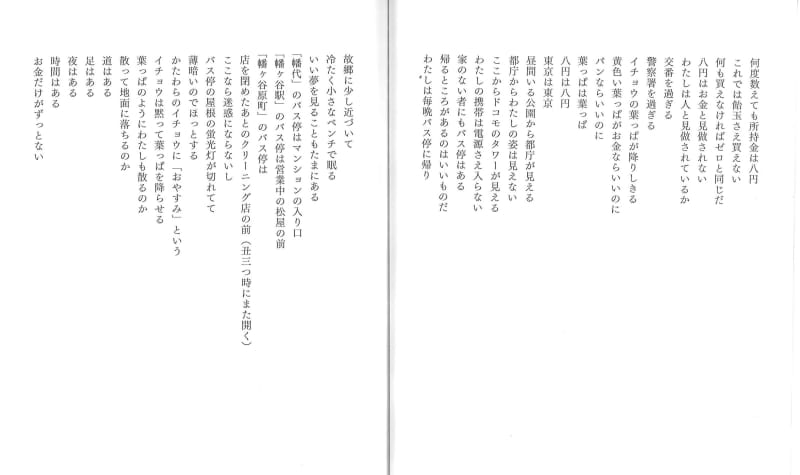

この事件を重く受け止め、考え続けている人たちがいる。詩人の平田俊子さん(65)もその一人だ。何度も現場に足を運び、手を合わせる。「彼女を身近に感じる。彼女だけではなく、家をなくした人たちに自分が重なり、言葉があふれてきた」。そのようにして書いた詩「『幡ケ谷原町』バス停」が『現代詩手帖』(思潮社)の1月号に掲載された。平田さんと一緒に、現場を歩いた。(共同通信=田村文)

▽高くて小さくて冷たい椅子

詩の中で平田さんは、大林さんの目で周囲を見る。いや、見るだけではない。彼女の足でイチョウ並木を歩き、彼女の指でお金を数え、彼女の脳で思考する。「詩作の技巧としてその方法を選んだというわけではなく、自然にそうなった」

詩の冒頭を引く。

「道があった/どこまでも続く道があった/足があった/どこまでも歩ける足があった/夜は毎晩やってきた/夜は毎晩長かった/夜更けに甲州街道を/西へ西へと向かった/歩くたびに故郷に近づいた/帰郷したいわけではなかった」

バス停は京王新線・幡ケ谷駅と笹塚駅の中間あたり、甲州街道沿いにある。上には首都高速が走る。昼間は目の前と頭上を絶えず車が通り、騒がしい。

平田さんとここを訪ねたのは1月21日の午後。事件から2カ月以上過ぎているが、花や飲み物が手向けられている。普段からこのバス停を利用している小学生の女の子に「事件のこと、知ってる?」と聞くと、小さくうなずいて言う。「花があるから…」

平田さんがここに来るのは7度目だが、昼間来るのは初めてだという。

「最初は11月25日でした。初めのころは、柿やパンなど食べ物も供えられていたし、お香の匂いもした」。年明け間もないころに来たときは、聖書が置かれていた。彼女のことを気にかけ、手を合わせ続けているのは自分だけではないと思った。

ベンチに目をやる。

「椅子が高くて、すごく小さい。仕切りもあって、冷たくて。眠れたのかな。キャリーバッグを持っていたというから、それにもたれかかっていたのかな。近くに赤い郵便ポストがあるでしょ。あれを見て、故郷の友だちのことを思ったりしたのかな」。問いが次々に浮かぶが、答えてもらえる日は来ない。

▽ゆったりとした容れ物

なぜこの事件にこだわるのか。

平田さんは無類のバス好きである。『スバらしきバス』というエッセー集もある。あとがきに「運転手さんがどこかに連れていってくれる、ゆったりとした大きな容れ物」と記している。この乗り物のおおらかさが気に入っているのだ。

中野区の自宅から渋谷に出るときも、バスに乗る。途中にこのバス停がある。何度その前を通ったことか。事件が起きたとき、心に引っ掛かったのはそのせいだ。新聞や週刊誌の記事を読んだ。記事について誰かがネットでつぶやいている情報も見た。

大林さんと自分は似ていると思った。年齢は1歳違い。身長が150センチぐらいでおかっぱ頭というのも、153センチで、やはりおかっぱにしている自分に近い。出身地が広島県ということにも、親近感を持った。平田さんは島根県生まれ。高校は山口県で、92歳の母は福岡県に暮らす。

「ここを通るとき、思うんです。この道をずっと西へ行けば、母のいるところに着くんだなって。大林さんもきっと、故郷のことを考えたのではないかな」

ネットに、初台の東京オペラシティ付近で見かけたという情報が載っていた。そのすぐ近くにある緑道の東屋(あずまや)のベンチにいたという話もあった。真偽不明の情報だが、それをもとに推理した。バスが行き来している時間帯は、トイレも使える新国立劇場や東京オペラシティのあたりにいて、最後のバスが行った後の午後11時ごろに、甲州街道横の歩道をゆっくり歩いて、あのバス停に移動していたのではないか。

平田さんも東京オペラシティから歩いた。「新国立劇場」「幡代」「幡ケ谷駅」「幡ケ谷原町」「笹塚駅」…。バス停を一つ一つ確認した。

「巡ってみて、自分もあのバス停を選ぶだろうなって思った。『幡代』はマンションの入り口、『幡ケ谷駅』は営業中の『松屋』の前、『笹塚駅』は交番の目の前。『幡ケ谷原町』のバス停はクリーニング店の前だけど、この時間は店を閉める。ベンチに座ると、店のかわいい羊のマークが目の前にある。おまけに、バス停の屋根の蛍光灯が切れていて薄暗い。ほっとする」

▽崖っぷちにいる私たち

大林さんは、帰る家がなくてバス停で寝ていた。所持金が8円だった。衝撃だった。でも、人ごとではないとも思う。

「私は離婚して、子どももいないから、いま一人で暮らしている。原稿料やなにかで暮らせているし、家賃も払っているけれど、いつ払えなくなるかわからない。払えていたとしても、年をとれば、契約を更新してもらえないかもしれない」

「でも、私もきっと、そうなっても福祉を頼らない気がする。生活保護を申請したら、福岡の母や、妹に連絡がいってしまうかもしれないと思うと、躊躇(ちゅうちょ)する。SOSの声をあげられる社会の方がいいと思うけれど、自分のこととなると、どうなんだろう」

「お金がなくなれば、いろんな関係性が途絶えるかもしれない。人間は人との関係の中で生きている。だからとてもつらいと思う」

痛切な思いを、詩はこう表現する。

「何度数えても所持金は八円/これでは飴玉さえ買えない/何も買えなければゼロと同じだ/八円はお金と見做(みな)されない/わたしは人と見做されているか/交番を過ぎる/警察署を過ぎる/イチョウの葉っぱが降りしきる/黄色い葉っぱがお金ならいいのに/パンならいいのに/葉っぱは葉っぱ/八円は八円」

バス停のある歩道はイチョウ並木だが、いまはもう葉はない。でも、大林さんが亡くなってすぐのころは、黄色い葉っぱがたくさん舞いおりてきた。

「かたわらのイチョウに『おやすみ』という/イチョウは黙って葉っぱを降らせる/葉っぱのようにわたしも散るのか/散って地面に落ちるのか」

大林さんの身になって詩を紡いでみると、彼女に似た自分も、多くの女性たちも、いま崖っぷちにいるのだと分かった。新型コロナウイルスの感染拡大で見えてきたこともあるけれど、前からずっと、崖っぷちにいたのかもしれない。

平田さんは言う。詩を書くことに、ためらいがあった、と。事件を題材に詩を書くことは、不遜ではないかと恐れた。でも、大林さんに寄り添いたい気持ちがまさった。

平田さんと現場を歩いたその日。私も夜の様子が見たくなって、最終バスが行った後、再び「幡ケ谷原町」バス停に立った。今度は1人で。道を歩く人は少ない。広告の明かりで、バス停が暗闇に浮かびあがる。そこは、昼間とは全く違う相貌を見せていた。

椅子に座った。冷え切っていて、すぐに下半身がじんじんしてくる。

薄暗いその場所は、確かにどこか落ち着く。それでも10分と座っていられなかった。

夜は寒く、寂しかった。大林さんの夜の長さを思った。