読後、もやもやとした割り切れない気持ちが残る。むなしさが募り、切なさも感じる。なぜだろう。

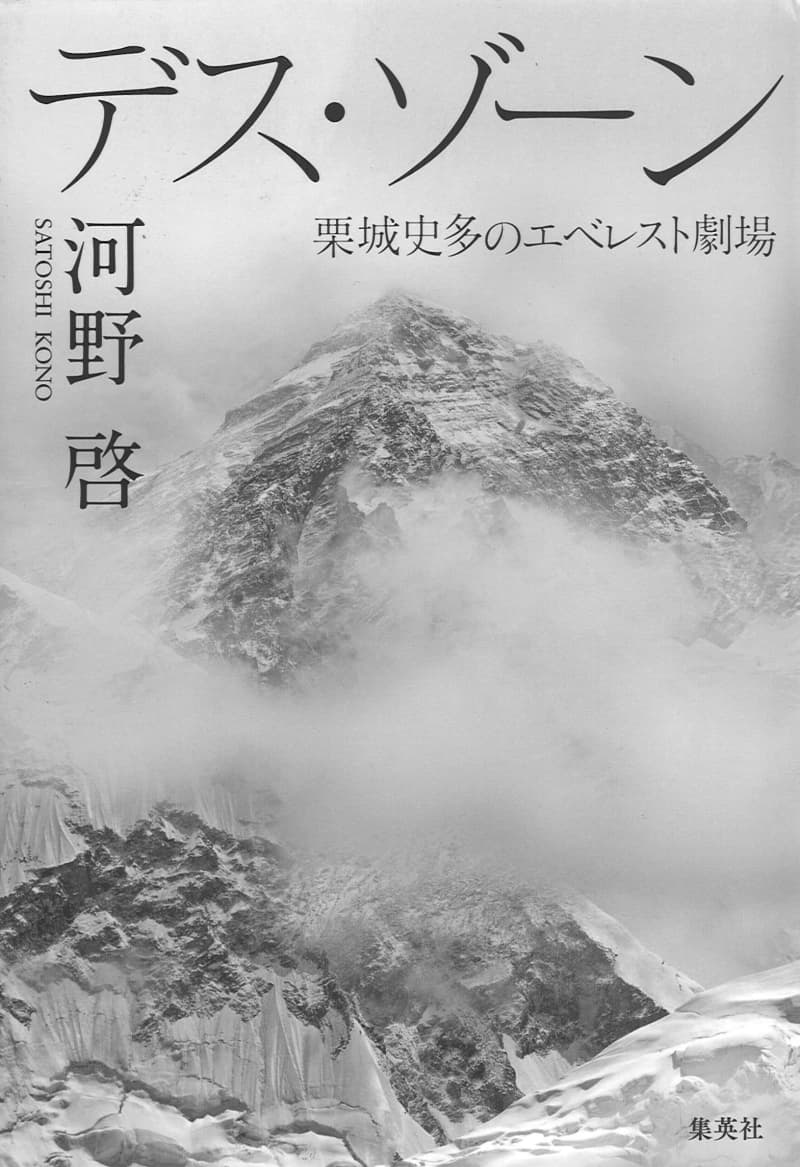

本書『デス・ゾーン』は、栗城史多(くりき・のぶかず)という希代の登山家を追ったノンフィクションである。だが、「希代」の意味は多義的だ。

「寡黙」「ストイック」といった登山家のイメージとは懸け離れたお調子者だった。「だって、もったいないじゃないですか? こんなに苦労して登っているのに誰も知らないなんて」。そう言って自らの登山を自撮りし、世界の名高い山々を劇場に変えたエンターテイナーだった。海外遠征の資金を集めることにかけては、有能なビジネスマンでもあった。

傍から見ると無理ではないかと思える技術や体力なのに、世界最高峰のエベレストに“単独無酸素”(「無酸素」の意味は「酸素ボンベなし」)で挑み続けた。最後は登れるはずのないルートを選び、滑落死した。

そうした「希代」の中に横たわる謎に、著者は挑む。なぜ、彼は凍傷で両手の指を9本失った後も、エベレストに向かったのか。どうして、わざわざ最難関のルートを選んだのか。滑落死は本当に事故だったのか。彼は一体何者だったのか―。

栗城が亡くなったのは2018年5月21日。著者の河野啓は、北海道放送のディレクターとして、2008年から09年にかけて、彼に密着取材をした。番組も製作した。その間、ドタキャンはあるし、“信義則違反”と思えることもあった。

彼が掲げる「単独無酸素での七大陸最高峰登頂」というお題目が「虚偽表示」や「誇大広告」に近いことにも気づいた。腹が立ったり、呆れたりすることもあったが、取材を続けた。09年に彼から離れたのは、ある理由で栗城が河野の取材を拒否するようになったからだ。

その後、著者が取材を再開するのは、栗城が亡くなった後である。取材した2年間で築いた人間関係を基に、人脈を広げ、彼の死の謎に迫る。

しばらくぶりに取材をしてみて、栗城がネット上で叩かれる存在になっていたことを知り、驚く。「夢の共有」をうたい、登山をネット中継していた彼が、彼を支えてくれていたはずの“観客”によって矛盾を指摘され、糾弾されていた。

栗城の裏の顔や隠された事実を知り、彼が何に追い詰められていったのかが分かってくる。取り巻く人々の言葉も紹介される。

「純粋な少年」「おめでたい人」「妄想に駆られたドン・キホーテ」「普通に生きる才能がない人」…。そうした言葉を読むうちに、逆に栗城への同情や共感の気持ちが湧いてくる。不思議だ。

著者は取材しながら、気付く。もしかしたら、彼を死に追いやったのは「私」かもしれない。きちんとした裏取りもせずに、安易に祭り上げてしまった。「私」を含む多数のメディアの加害性。それを受け取る読者や視聴者。「私」たちは栗城を消費したのではなかったか。

副題は「栗城史多のエベレスト劇場」である。自らが築き、演出した劇場で演じ、踊り、死んでいった彼の存在が、「私」たち自身の残酷さを逆照射する。

(集英社 1600円+税)=田村文