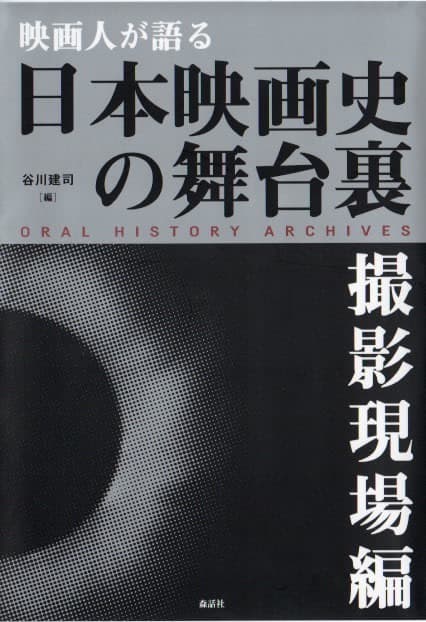

映画、メイキング、職人仕事が好物の人間にとっては、タイトルだけで垂涎ものの一書だ。美術、大道具、衣装、撮影技師、スクリプター、殺陣師、大部屋俳優、プロデューサーなど日本映画を支えてきた14人に、その仕事の裏表を聞いた貴重なインタビュー集である。

これまでの映画論は作品論や芸術面が中心で、その興行面やモノ作りの側面は十分論じられてこなかった。インタビュー対象もほとんどが俳優や監督だった。そこで大学の研究者たちが、これまで光が当たらなかった舞台裏の映画人のオーラル・ヒストリー(口述歴史)を構想した。その成果が本書「撮影現場編」と「配給興行編」の2冊に結実した。

登場する映画人は日本映画の黄金期である昭和30年代を直接知る年代、すなわち80歳代後半が中心となる。東宝、松竹、東映、大映、新東宝、日活といった映画会社に転がり込んで猥雑なエネルギーに満ちた現場で汗を流した作り手の多くは、1960年代から台頭してきたテレビの現場に吸収されていく。だが悲壮感はない。自分の知識と技術を生かす最前線を求め、ジャンルを超えて渡り歩いた。

こうした話は細部のエピソードこそが面白い。「ひめゆりの塔」の真冬の撮影現場で美術担当は凍った地面にお湯をかけて泥状にし、女優は氷のかけらをかじって白い息が出ないようにした。やくざ映画で銃の撃ち方がわからなかった殺陣師は暴力団幹部のところまで教わりに出かけた。黒沢明は「隠し砦の三悪人」の捕虜の衣装にリアリティーを出すため大部屋役者たちにバケツ一杯の灰を頭からぶっかけた。「日本のいちばん長い日」の衣装担当はカットごとに軍服に霧吹きをかけて汗をにじませた――。

高尚な映画論は出てこない。限られた予算と日程の中で、時に妥協を許さず、時に場当たり的に、与えられた役割を果たそうと努めた映画職人たちの肉声が約400ページに息づいている。ひと握りの名作も大多数の凡作も、こういう人たちが生み出してきたのだ。

(森話社 3600円+税)=片岡義博