規定投球回到達者が4年ぶりに増加した2020年

ひとりの投手が投げ切ることが当たり前だった「先発完投」の時代は過ぎ去った。投手分業制がスタンダードとなり、リリーフの重要性は増している。近年のパ・リーグにおいても、2016年に規定投球回に到達した投手は14人いたが、2017年は13人、2018年は9人、2019年は6人と年々減り続けてきた。

そんな中、2020年のパ・リーグで規定に到達した投手は8人。新型コロナウイルス感染拡大で143試合から120試合に削減された影響もあるとはいえ、久々に増加へと転じた形だ。なぜここにきて、投球回は近年の傾向に逆行する結果が出たのか? 規定到達者の直近2年間の成績を比較しつつ、2020年に143試合が開催されていたら……と仮定して考察していく。

2019年と2020年で規定に到達した投手は下記の通りだ。

表を見比べると、2019年のリストに載っていたオリックス・山岡泰輔投手とソフトバンクの高橋礼投手は、それぞれ故障と、先発からリリーフへの配置転換のために2020年は外れた。反対に、2019年のリストには載っておらず、2020年に規定をクリアしたのは、楽天の涌井秀章投手、西武の高橋光成投手、オリックスの田嶋大樹投手、ロッテの石川歩投手の4人だ。

2020年の各投手の登板数や勝利数は、2019年に比べて当然少ない。2桁勝利投手は2019年に6人いたが、2020年は規定未到達だったソフトバンク・石川柊太投手(111.2回)を含めて4人だった。その石川は、チームメートの千賀滉大投手や涌井とともに3人で最多勝を獲得。11勝での受賞は史上最少だった。

もし143試合だったら…計算上は規定到達8人のうち6人が2桁勝利

では、2020年に143試合が行われていたら、彼らはどのような成績を残したと考えられるか。規定に到達した8投手の成績を143試合に換算した結果は、以下の表の通りだ。(数字は、2020年のシーズン成績に1.191を掛けて求めた。投球回に関しては、1/3回を0.33として計算する。小数点第1位が0と1の場合は繰り上げず、2~4は1/3回、5~7は2/3回とし、8以上は1の位を繰り上げている)

あくまでも単純な計算上ではあるが、8人のうち6人が2桁勝利を達成していたことになる。特殊なシーズンにあっても、2桁に到達するペースで勝ち星を重ねていた投手は決して少なくなかったということだ。

ただし、投球回に関しては石川の159回が最多。2019年の最多が千賀の180.1回だったため、全体的に少なくなっている。大幅に開幕がずれ込み、6連戦が続く日程だったということで、先発に対して各チームが気を配っていた面はあるかもしれない。

奪三振数も、千賀とオリックス・山本由伸投手の177が最多に。2019年の奪三振王・千賀が227奪三振だったことを考えると、大幅に少ない数字だ。千賀を筆頭に、山岡やロッテの種市篤暉投手ら、2019年の奪三振数上位の面々がシーズン中に故障に見舞われたことは、この傾向に無関係ではないだろう。離脱の影響を大きく受けるのも、短縮シーズンゆえの特徴と言えそうだ。

被本塁打数の面では、最優秀防御率に輝いた千賀と、次点の山本がともに1桁という優れたペースだ。高橋光成、美馬、日本ハムの有原航平投手(現レンジャーズ)の3人もさほど多くはないが、涌井と石川はそれぞれ20被本塁打以上を喫していた計算となり、前年以上に二極化の傾向が見られた。

被安打数の項目では、山本が年間100被安打を切った。2019年の被安打数も、規定到達者の中で最少だったが、その点ではより優れた成績を記録している計算になる。また、千賀も被安打を27本も減らした。最優秀防御率を争った両投手は、環境の変化に左右されることなく本領を発揮したと言えるだろう。

分業制が進む中で規定到達者の増加は注目すべき点

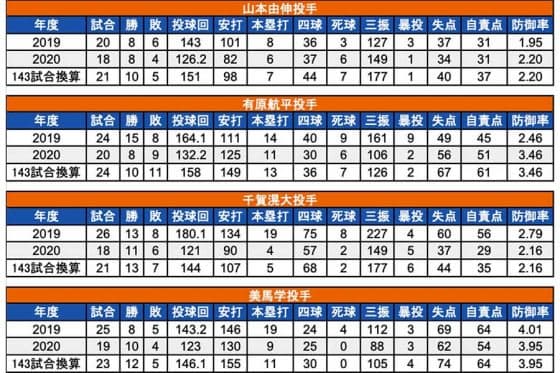

最後に、2019年と2020年の両年とも規定をクリアした投手は4人いるが、そこに共通点はあるのか? 彼らの2年間の成績と、2020年の143試合換算成績は以下の通りだ。

2年間の数字で大きく変化しているのは、千賀と美馬の被本塁打数だ。2019年にはともに19被本塁打を喫していたが、2020年にはその数を大きく減らしている。さらに、千賀はリーグで唯一2桁勝利を継続しており、美馬は規定到達者のうち、2年連続で四球が最も少ない。死球に至ってはリーグ唯一のゼロだ。美馬は移籍1年目という状況でもあったが、彼らはともに特殊なシーズンに適応し、期待に応える活躍を見せた。

山本は防御率の面では成績を落としたものの、登板数が減った中でも勝ち星は減らさず、大幅に三振数を増やして奪三振王に輝いている。有原も143試合換算の成績を見れば先発の軸として十分な数字だ。また、美馬を除く3人は2シーズンのどちらか、あるいは両方で投手タイトルを獲得している。美馬は無冠だが、2020年には最多勝まであと1勝に迫った。

彼らは先発の評価の基準のひとつとなる「規定到達」を、前例のない状況だった2020年にも達成した。つまり、大きな怪我も不調もなくイニングを消化する能力を備えているだけでなく、急激な変化にも動じない対応力を持っているということ。山本と千賀には故障があったが、1試合ごとの内容が優れていたからこそ、最終的に規定に到達している。

規定に到達するには、6試合に一度登板し、平均6イニングを投げる計算になる。一度でも登板機会を飛ばしてしまうと、次の6試合では平均7イニングが必要だ。2020年は試合数が少なかったため、失敗を挽回するのは難しく、不安定なシーズンを戦い抜く調整自体、困難を極めたはずだ。実際、規定に到達した8人の中には、涌井、田嶋、石川のように、シーズン終盤に調子を崩した投手もいる。

それでもその中で成績を上げた投手がおり、規定到達者全体を見ても前年から減少するのではなく、むしろ増加に転じた点は注目だ。規定到達者の数は減少傾向にあるからこそ、長いイニングを任されるため、規定に到達するためには、先発としてより高度な投球内容が必要となってくる。ならば2020年の規定到達者の増加は、短期的とはいえ、パ・リーグの先発が進化しているということの証明ではないだろうか。

今後、投手分業制、ひいてはリリーフの重要性が増していく時代の流れが変わる、ということは考えにくい。しかし、各投手の2020年の奮闘はリーグ全体のさらなるレベル向上につながるかもしれないという意味で、明るい材料と言えるだろう。(「パ・リーグ インサイト」望月遼太)

(記事提供:パ・リーグ インサイト)