町内という小さな共同体から国家という大きな仕組みまで、すべての階層が共犯関係になることで、加害者個人は自責の念を負うことを免れてしまった。それが未来に、禍根を残した。(劉永昇)

◆残虐行為「合理化と受容」へのプロセス

「同じ人間に対して残虐行為を働いた者は、その行為を背負って生きていかねばならない。その精神的なトラウマこそ、残虐行為の最大の代償と言えるだろう」(『戦争における「人殺し」の心理学』デーヴ・グロスマン著、ちくま学芸文庫)

では、関東大震災下の虐殺において「加害者の罪責」は、どのような仕組みで記憶の奥の引き出しにしまい込まれ、鍵がかけられたのか。

『戦争における「人殺し」の心理学』の著者グロスマンによれば、通常、戦闘中の殺人に対する反応には段階があるという。基本的には、

「a殺人に対する不安」→「b実際の殺人」→「c高揚感」→「d自責」→「e合理化と受容」

というプロセスを踏むことで殺人者はトラウマと和解するのだ。

この段階は一般に連続的だが、必ずしも万人共通ではないらしい。ある段階が「混ざり合ったり」「飛んだり」することも珍しいことではないという。つまり「d自責」の段階が飛ばされて、いきなり「e合理化と受容」に進むこともあるのだろう。

アメリカのベトナム帰還兵がPTSDに苦しんだのは、その「合理化」に失敗したからだ。彼らは精神的に疲弊した状態で戦場から帰国したものの、社会はベトナム戦争を正義の戦争とみなしていなかった。帰還兵は周囲の冷たい視線を浴び、時には非難される存在だった。そのことが彼らの心理状態を破局に導いたのだと、グロスマンは指摘する。

◆「天下晴れての人殺し」

この反応段階のプロセスを関東大震災にあてはめてみる時、朝鮮人虐殺の特異性が見えてくる。さまざまな書物に引用されている、衝撃的な自警団員の言葉をここでも引こう。

「旦那、朝鮮人はどうですぃ。俺ァ今日までに六人やりました。」

「そいつは凄いな。」

「何てっても身が護れねえ、天下晴れての人殺しだから、豪気なものでサァ。」

(『横浜市震災誌』)

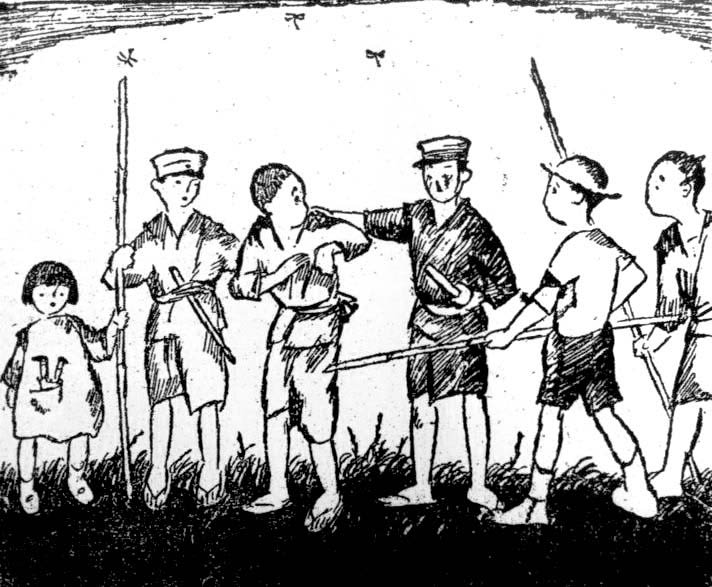

町内という小さなコミュニティで結成された自警団のチームワークによる行動は、個々の構成員の殺人への不安(a)を軽減し、殺傷する(b)ことに「天下晴れての人殺し」というほどの高揚感(c)を与えた。そして証言に「身が護れねえ」とあるように、あらかじめ「正当防衛である」という合理化(e)もされていたのである。

そして本来ならば流言蜚語の内容が「デマ」と認定されて以降、「自責(d)」の段階に入るはずだった。しかし、その機会は訪れなかった。地域コミュニティのメンバー全員が共犯者であり、軍部、警察、報道機関を含め社会全体のあらゆる階層が何らかのかたちで共犯関係にあったためだ。

以前の回でも述べたように、震災後1ヶ月ほどで自警団の摘発が始まった。しかし検挙数は少なく、量刑・判決ともに軽く、ほとんどの場合執行猶予が付いた。反対に、朝鮮人と間違って日本人を虐殺した裁判では有罪率が高くなり、実刑判決も多く出されている(山田昭次『関東大震災時の朝鮮人虐殺』)。

政府は1923年9月11日、「情状酌量すべき点」が少なくないため、「騒擾に加わりたる全員を検挙ことなく」、検挙する範囲を「顕著なるもののみに限定」する方針を打ち出していた。加害者は一定の範囲で線引きされ、大多数は罪に問われなかったのである。

こうして虐殺の責任追及もまた曖昧かたちで幕が引かれた。「自責」から「受容」に至る未来はこうして閉ざされ、禍根を残すことになった。

◆“虐殺”を語るのはタブーにされた

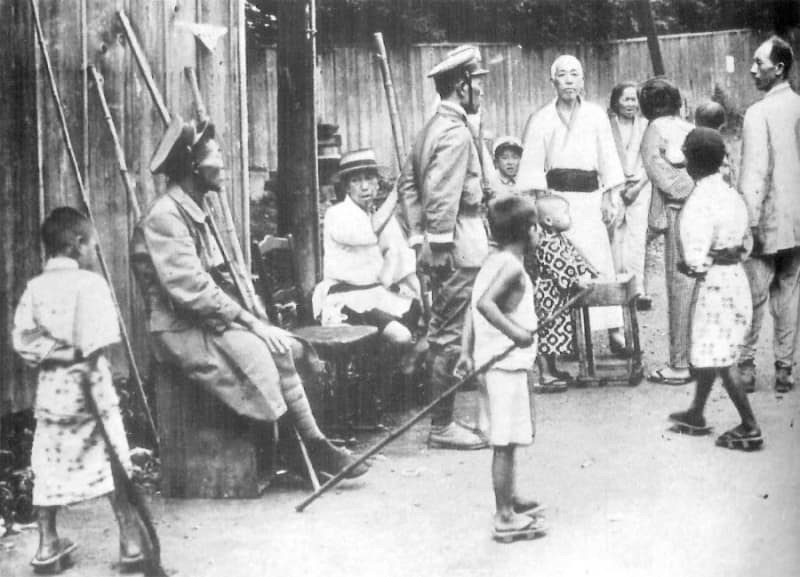

震災から1年後の1924年9月13日、朝鮮人同胞の魂を弔うための「追悼会」が東京の戸塚で開かれた。

追悼会には300人以上の在京朝鮮人が集まり、演壇横には真っ黒に焼かれた竹槍、「被虐殺同胞追悼会」と記した白い布が掲げられていた。会場には戸塚分署から巡査約60名が派遣され、ものものしく周囲を固めていた。

追悼文の朗読が始まると、会場から嗚咽が聞こえ、ある朗読をきっかけに号泣が会場のあちこちで起こった。熱気のたぎる雰囲気の中、事件の真相報告の講演に警官から「中止」の声が掛かり押し問答が起こった。続いて女子学生が「所感」を述べるがこれも中止。ついに解散が命じられると、憤慨した聴衆が絶叫し、壇上に泥靴のまま上がった警官とにらみ合った。(「朝日新聞」1924年9月14日朝刊)

この時、女子学生が「私どもは何らかの手段で復讐せねばならぬ」と述べ、続く演者は演説で「虐殺の不法を責め『同胞の霊に答えるようなことをやろう』」と発言していた。

警察はそうした発言を不穏当と判断し解散命令を出したのだった。たとえ朝鮮人自身が同胞の死を追悼する会合であっても、虐殺の真実を語ることは禁止され、批判することさえも許されなかった。

じつはこの朝日新聞の記事は検閲によって「被○○同胞追悼会」と「虐殺」の二文字が伏字にされていた。朝鮮人虐殺はすでに、公に語ることのできないタブーとなっていた。(敬称略 続く 20 )

劉 永昇(りゅう・えいしょう)

「風媒社」編集長。雑誌『追伸』同人。1963年、名古屋市生まれの在日コリアン3世。早稲田大学卒。雑誌編集者、フリー編集者を経て95年に同社へ。98年より現職。著作に『日本を滅ぼす原発大災害』(共著)など。

※ 記事中で、<震災から1年後の1924年9月13日、朝鮮人同胞の魂を弔うための「追悼会」が神奈川県戸塚で開かれた。>とありましたが、「神奈川県戸塚」ではなく、「東京の戸塚」の誤りでした。訂正します。