高校で、金融経済教育が必修となったこともあり、お年玉で実際に株式投資などをさせて、金融や経済の知識を身につけさせようと考えるご家庭も少なからずいらっしゃることでしょう。

子ども名義の証券口座で配当収入や売却益が生じた場合、親の税金に影響があるのでしょうか?

子ども名義の証券口座は子どもの財産?

そもそも、子ども名義の証券口座の財産は、「誰の財産か?」が問題です。

子ども名義の証券口座がイコール子どもの財産であるとは限りません。親が勝手に子ども名義で口座開設し、親自身のお金で投資しているのなら、子どもの名義を借りている親の財産です。

一方、子どもがお年玉やお小遣いを貯めて口座開設した場合は、子どもの財産です。また、子どもが父母・祖父母などから贈与(※)を受けた資金で口座開設した場合も、子どもの財産です。この場合、子どもの代わりに親が口座の管理・運用をしていても子どもの財産です。

単に子どもの名義を借りただけで、実態は親の財産である証券口座で配当や売却益を得ても、親自身の所得が増えただけです。このことで、子どもが扶養からはずれて税負担が増える、ということはありません。

では、実質的に子どもの財産である証券口座で、配当や売却益を得た場合は、親の扶養からはずれてしまのでしょうか?

結論として、通常の場合は何百万円という配当や売却益でも親の扶養から外れることは無いでしょう。その理由を配当と売却益に分けて見ていきましょう。

配当は申告不要の選択で扶養の範囲におさまる

まずは配当について解説します。

(1)申告不要の選択とは

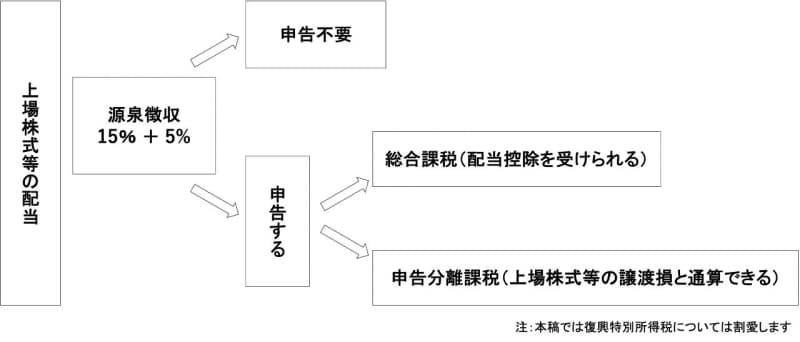

上場株式や証券投資信託(以下、上場株式等)の配当や分配金は、受け取る際にすでに所得税と住民税(合わせて20%)が源泉徴収されています。したがって確定申告する必要はありません。ただし、本人の選択で総合課税や申告分離課税をすることもできます。

総合課税であれ申告分離課税であれ、申告するとその申告した配当などの金額が合計所得金額に含まれます。合計所得金額とは、給与所得や事業所得、不動産所得などの各種所得の合計のことで扶養の対象となるかどうかを判定するための金額です。扶養控除の対象となる扶養親族とは、年間の合計所得金額が48万円以下の、扶養する人と生計を一にする親族のことで、合計所得金額が48万円を超えると扶養から外れます。申告しない限り配当金がたとえ何百万円あったとしても、合計所得金額に含まれませんので、配当金のせいで扶養から外れることはありません。

(2)配当を申告することのメリット

では、配当を申告すると何か得なことがあるのでしょうか?

総合課税による確定申告をすると配当控除の適用を受けられます。配当控除とは配当所得に控除率(10%)を乗じた金額を所得税額から差し引く制度です。

例えば所得税率10%の人が総合課税による申告をした場合、配当所得に係る税額部分については「10%(所得税率) - 10%(配当控除率) = 0%」となり、配当に係る税負担はゼロです。配当受取時の所得税の源泉徴収税率は15%ですので、所得税は全額還付を受けられます。

例えば、大学生の子Aさん(20歳)が投資サークルに所属して株式投資をしていたとします、なお他に収入は無いものとします。

Aさんの年間の株式配当が50万円の場合、10万円(50万円 × 20%)源泉徴収された後の40万円を受け取っています。Aさんが配当控除を受けるために確定申告をすると、源泉徴収された10万円は全額還付されます(計算過程は割愛します)。しかし、申告をすることで、Aさんの合計所得金額は50万円となり、扶養の判定基準の48万円を超えてしまいます。

仮に、Aさんの父の所得税の税率が20%であるとします。20歳の子の扶養控除の額は所得税63万円・住民税45万円ですので、63万円 × 20%(所得税) + 45万円 × 10%(住民税) = 17.1万円となります。Aさんが扶養の対象であったときより、父の所得税と住民税は合わせて17.1万円増加します。つまり、Aさんが申告した結果、Aさんは源泉徴収された税額の全額10万円の還付を受けられますが、父の扶養控除の対象から外れ、父の税額が17.1万円増加してしまいます。

(3)NISA口座は非課税、かつ申告も不要、税制改正でさらに拡大の予定

NISAとは、一定金額の範囲内で投資した金融商品から生ずる配当や売却益が非課税となる口座のことです。それこそ何百万円と利益が出たとしても非課税ですし、もちろん申告も不要ですから、扶養の判定には全く影響しません。ジュニアNISAは令和5年末までは18歳未満でも年間80万円まで投資できますので、投資の勉強に向いているといえるでしょう。ジュニアNISAは令和5年末で廃止されますが、令和5年度税制改正で、つみたて型のNISAや一般型のNISAの合計投資限度枠が上限360万円まで拡大したうえ、非課税期間が無期限となる予定です。法案が通れば、使い勝手が良くなりますので、利用者の拡大が予想されます。

なお、次項で述べますが、通常は、上場株式等の売却損は他の口座の売却益と通算したり、翌年以後3年間繰り越したりすることができます。一方、NISA口座の売却損は切り捨てられ、通算や繰り越しはできませんので、値動きが活発な銘柄は慎重にする方がいいかもしれません。

上場株式等の売却益も源泉徴収選択口座なら申告不要で扶養の範囲におさまる

次に売却益について解説します。

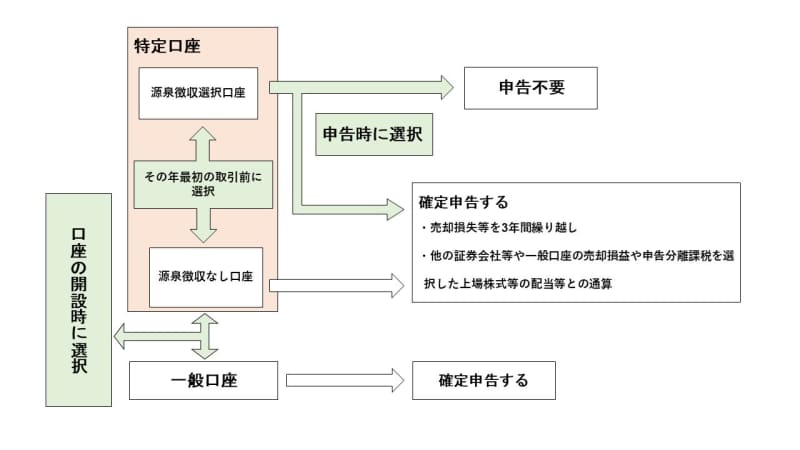

(1)源泉徴収選択口座で申告は不要に

証券会社で口座を開設するとき、口座の種類を選択できますが、多くの人は便利な「特定口座の源泉徴収選択口座」を選択します。源泉徴収選択口座なら上場株式等の売却益は所得税と住民税(合わせて20%)の源泉徴収で、申告不要となります。ですから、この口座で何百万円という売却益が生じても、やはり扶養の対象となるかどうかを判定するための合計所得金額に含まれないのです。

(2)扶養の判定は売却損の繰越控除前、申告は慎重に

上場株式等の売却損が生じたときは、源泉徴収口座内の売却益や配当所得などと通算され税額は精算されます。それでもなお損失が残った場合、確定申告することにより翌年以後3年間の上場株式等の売却益や配当所得から差し引くこともできます(繰越控除)。ただし、この損失を差し引いた年の合計所得金額の考え方に要注意です。

先ほどの大学生の子Aさんが、源泉徴収口座で運用していたとします。

例えば、令和4年に売却損が70万円、令和5年は売却益が50万円で10万円(50万 × 20%)が源泉徴収され、手取りは40万円だったとします。令和5年に、確定申告をして令和4年の損失を繰り越すと令和5年の課税対象額は「50万円 - 70万円 < 0円」となり、源泉徴収されていた10万円が還付されます。

ところが、Aさんが確定申告をすると令和5年は扶養から外れてしまいます。扶養の判定をするための合計所得金額は繰越損失を差し引く前の金額なのです。したがってAさんが申告をすると、合計所得金額は50万円となり48万円を超え、扶養の対象から外れてしまうのです。先ほどの配当の事例と同様、扶養控除の対象から外れることで、親の税金負担が大きくなり、世帯単位でみると手取りが少なくなってしまう可能性もあります。

ただ、子どもの金融・経済の教育という側面から考えると、子どもが「確定申告して税金の還付を受ける」という行動はとても有用なことであるとも言えます。子どもの申告による世帯単位の手取りの増減を話し合うことができれば、素晴らしい投資教育と思います。

※贈与とは、贈与者と受贈者の「あげます」「もらいます」の合意があって、はじめて成立する契約です。子どもが乳児・幼児などの場合は、本人が合意することは無理ですが、法定代理人である親権者の親が契約を結ぶことで贈与は可能です。贈与契約は書面でなく口頭でも成立しますが、後々、「誰の財産か」ということで混乱しないように、特に受贈者が未成年の場合は贈与契約書を作成しておくべきでしょう。

なお、概ね10歳前後で意思能力が備わると言われますので、その場合は子ども自身が贈与の合意をすることも可能となります。ただし、「親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する」こととなっていますので、子ども自身の記名(署名)・押印に加えて、親(原則として両親)が法定代理人として贈与契約書に署名押印するのが望ましいと言えます。