「散って、そこで花開く」、1983年10月YMO “散開”

1983年10月、YMOは “散開” を宣言した。聞き慣れないその言葉を最初に耳にしたとき「え、何を3回するの?」と思ったのは私だけだろうか? てか、“散開” って解散とどう違うのよ? 細野晴臣は当時『高橋幸宏のオールナイトニッポン』に出演し、こう語った。

「“散開” って意味を説明すると、これは軍事用語というか、忍者用語で、要するに『ゲリラ的な活動をする』って意味なのね。『散って、そこで花開く』ってこと」

いかにも細野流の言い回しだ。細野によると、そもそもYMOは結成時から常に “散開” 状態で、最初から内部分裂していたそうだ。いつ崩壊するかわからない、そんな危うさがあったからこそ、面白い「ゲリラ活動」ができたと細野は言う。

「全部、『はっぴいえんど』の延長なんですよ、僕にとっては」

異才が集まって個性をぶつけ合い、今やりたい音楽を、自分たちがやりたいようにやる。それが細野の流儀であり、坂本龍一も、高橋幸宏もそういうタイプの人間だ。自分と同じ匂いを嗅ぎ取ったからこそ、細野はこの2人をYMOに誘ったのである。その嗅覚はきわめて正しかった。

3人のキャラが立っていたからこそ、YMOは世界的に売れたのだが、それは彼らにとって窮屈な「枷」にもなった。ならば「とっととやめて、次へ行く」のが3人の流儀。そんな「浮気なぼくら」が結成したユニットが、よく結成から5年ももったな、と思う。

YMO “散開” から、今年でちょうど40年。私は当時16歳だった。年の始めに高橋幸宏の訃報を聞いてとても悲しくなったが、あらためて「YMOが遺したもの」について考えるいい機会になった。

1983年のYMOを振り返る

いま振り返ってみると、1983年は、細野晴臣が「やりたいことを、好き放題やった年」だったと思う。YMOの活動以外にも、アイドルへの楽曲提供や、他アーティストのプロデュース、ベーシストとしてレコーディングに参加、果ては映画出演など、そのバイタリティには驚くばかりだ。

ということで今回は、40年前の細野晴臣がいかに自由で、ハイブローで、節操がなかったか(笑)、この年の彼の活動にスポットを当ててみたい。まずは細野を軸に「1983年のYMO」の活動について振り返ってみよう。あらためて、YMOが遺してくれたものとは何だったのだろうか?

—---------------------------------

1982年は、各自ソロ活動に打ち込み、音楽活動は実質的に休止していたYMO。なのに『THE MANZAI』(フジテレビ系)への出演オファーは受け、「トリオ・ザ・テクノ」として出演した。漫才というより、3人が交互にモノマネを披露していくだけだったが、お笑い好きな細野の「雲の上を歩く故・柳家金語楼師匠」(顔マネしながらムーンウォーク)は死ぬほど笑った。

その流れで、1983年も元日早々『オレたちひょうきん族』(フジテレビ系)の正月特番に出演。3人は侍の格好をして「三匹の用心棒」という時代劇コントを演じた。再び大笑いしつつも、「この人たち、いったいどこに向かっているんだろう?」と心配になったりして。

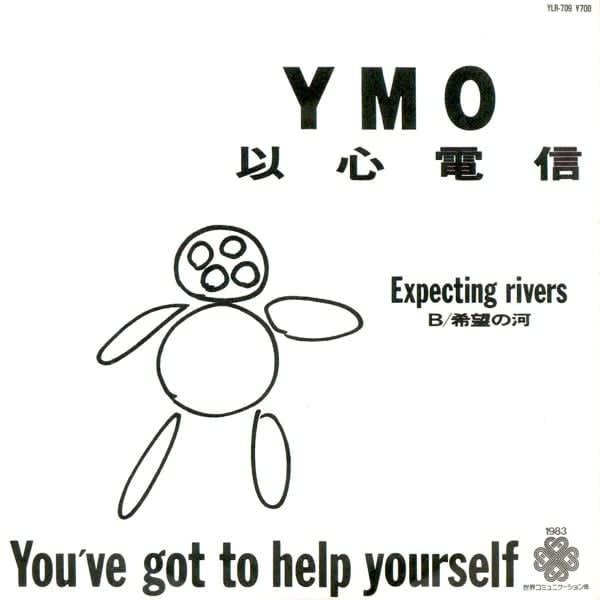

「以心電信」、内なるメッセージは、自助

だが、さすがYMO。元日からきっちり音楽活動も再開してくれた。まず最初にTVから流れてきたのが「以心電信」だ。1983年は国連制定の「世界コミュニケーション年」で、NHKがキャンペーンソングとして元日から毎日この曲をオンエア(最初はインストで、4月から歌入りに変更)。細野は「以心電信」についてこう語っている。

「サウンドのほうは、幸宏の趣味。彼のビートルズ好きは本当に本物ですから。かなり僕は影響されましたね」

(『YMO GO HOME』ブックレットより 細野談)

この曲、作詞は細野とピーター・バラカン(幸宏も手伝った)。作曲は幸宏と教授で、後期では珍しい3人の合作である。たしかにトランペットなんかは、もろビートルズ。そして幸宏のヴォーカルが最高! タイトルどおり、くどくど説明せずとも内なるメッセージが伝わってくる歌だ。

だがこの曲、細野はNHKから「詞の意味がわからない」と言われたそうだ。「自分自身を助けよう、ということが伝わらなかった」という。

「実はこの『自助』っていう言葉は、当時アメリカでやっと芽生えたばかりの思想でね。幼児虐待とか、そういう社会現象の中から出てきた考え方なんですけど、子供たちに自分を助ける術を教育しなくちゃいけないというのがあったんですね。僕はコミュニケーション年なら、テーマはそれだろうと思って」

(『YMO GO HOME』ブックレットより 細野談)

これは非常に今日的なテーマであり、YMOが思想的にも先端を行っていたことがよくわかる。だが残念ながら、当時の日本では真意はあまり伝わらなかった。

作詞は盟友・松本隆。カネボウ化粧品タイアップ「君に、胸キュン。」

傑作「以心電信」のシングル発売は9月で、結果的にYMOの “散開” 前ラストシングルとなった。では1983年にYMOが最初にリリースしたシングルは何だったのか? カネボウ化粧品タイアップ、3月発売の「君に、胸キュン。」である。

こちらはキャンペーンソングゆえ、このタイトルも、歌謡曲路線で行くことも先に決まっていた。曲は教授がスタジオでピアノを弾きながら完成させ、作詞は細野の盟友・松本隆が担当。松本は細野に「本当にこんな歌詞でいいの?」と何度も念押ししたという。細野にとってこの曲は、ひとつの挑戦でもあった。

「前から日本語でやりたかったんですけど、イマイチ吹っ切れなかったみたいなところがあって。日本語ってムズかしいから」

(『WEEKLYオリコン』1983年4月8日号より 細野談)

歌謡曲に挑戦、ということよりも「YMOのシングルで松本隆と組んで、日本語の曲を作った」ことが細野にとっては重要であり、新鮮だった。なぜ日本語の曲は「ムズかしい」のか? 幸宏の言葉を借りると、こういうことだ。

「YMOの歌詞は、すごくシビアだったでしょ? それは英語だったから、できたの。同じような内容を日本語で歌うのには無理がある。混乱とか混沌とかいう言葉を歌にできる?」

(『キーボード・マガジン』1983年3月号より 幸宏談)

「胸キュン」はそういう難しい言葉を使わずに済む明快なラヴソングだが、日本語でラヴソングを書くと「叙情派フォークの人たちが使うのと同じ言葉が、どうしても出てくる」と幸宏は言う。ならば、はっぴいえんど時代、まさにその難題と戦っていた松本の出番だ。松本は日本のウェットな雰囲気とは真逆の「ヨーロッパの避暑地」をイメージして詞を書き上げた。

「『胸キュン』も、本質的な曲の作り方は、全然歌謡曲じゃないですから。このころはまだ、日本独特の湿っぽい風土が、歌謡界にもまだありましたからね」

(YMO読本『OMOYDE』より 細野談)

この時期、松本×細野コンビによるテクノ歌謡は山ほどあるので見落とされがちだが、「胸キュン」は細野にとって、盟友の手を借り、日本語という大きなハードルを越えた曲でもあった。

30代のオッさん3人が、ガチでアイドルを演じる

3人が振り付け込みで歌って踊り、モデル風の美女を追いかけ回すMV(立花ハジメ監督)も衝撃的だった。彼らはさらに『ザ・ベストテン』(TBS系)や『ザ・トップテン』(日本テレビ系)といったベストテン番組にも積極的に出演。「30代のオッさん3人が、ガチでアイドルを演じる」という高度な “悪戯” をやってのけた。

驚くのは当時、高島忠夫司会の『クイズ・ドレミファドン!』(フジテレビ系)にまで3人揃って出演したのだ。ここまで開き直れたのは、「トリオ・ザ・テクノ」で会場の若い女子たちにバカ受けした経験も活きたんじゃなかろうか。

そういえば当時、教授が雑誌のインタビューで「『胸キュン』が出た途端に、ファンクラブ、みんなやめてんの(笑)」とザマミロみたいな感じで語っていたのを覚えている。「お前ら、オレたちが何やっても賛美するのか?」としたり顔のファンに問う姿勢が痛快だった。CM効果もあってこの曲はオリコン2位まで上昇、YMO最大のヒット曲になった。テクノを世間に浸透させるのに最も貢献した曲と言っていいだろう。

5月には待望のニューアルバム『浮気なぼくら』を発表。このアルバムも歌謡曲路線の曲が並んでいたけれど、サウンドそのものはきっちり作り込んであって、かつ先鋭的だった。ただ、TVへの露出を増やしたことで「世間の人たちが、YMOの隠れた魅力に目を向けてくれなくなった」と細野は嘆く。

「YMOが冗談やってる部分も面白いかもしれないけど、そういうところばかり見ないで、目に見えない部分のパワーっていうのは、YMOを分析すればかなりわかると思うんだ。でも、それを感じてくれる人があまりにも少ない。感じてくれない人とは、僕はコミュニケーションとろうとは思ってないわけ」

(『高橋幸宏のオールナイトニッポン』より 細野談)

そろそろYMOの活動も潮時かな、という思いが大きくなってきたのは、どうもこの頃のようだ。

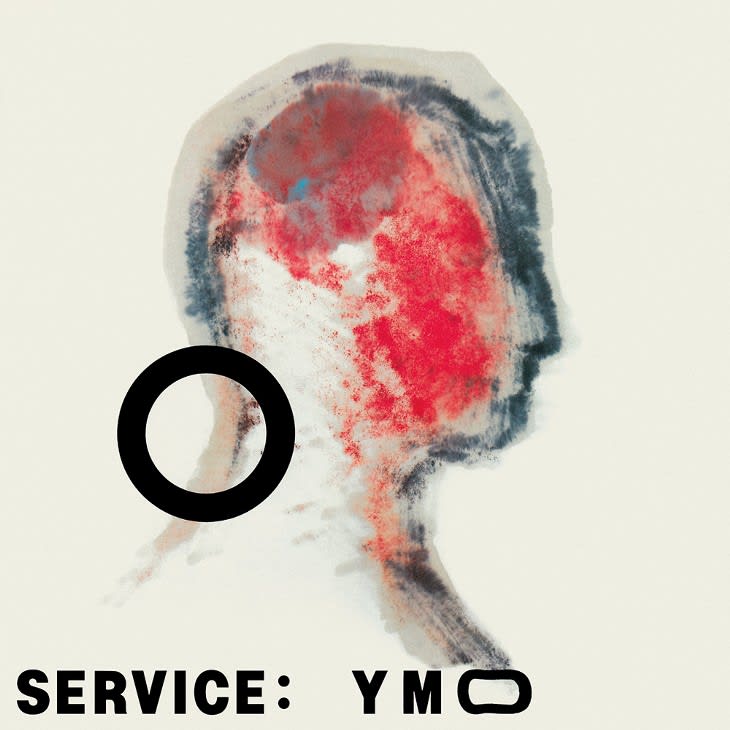

ラストアルバムのタイトルは『サーヴィス』

7月にはシングル「過激な淑女」をリリース。細野作品で、もともと中森明菜用に書いてボツになった曲をリサイクル(笑)。「禁区」に雰囲気が似ているのはそのためだ。ゆえにキーが全体的に高く、幸宏は歌うのに苦労したという。これも『夜のヒットスタジオ』(フジテレビ系)では、3人が振りを揃えていた。

歌謡曲好きの私にとって、「胸キュン」は「よくやってくれた!」と大喝采だったが、正直、このあたりになると「もうこの路線はいいんじゃないの」という気になっていた。実際、3人も「もうYMOでやりたいことは、あらかたやり尽くした」という心境だったと思う。だから、“散開” 宣言は「やっぱり」だった。

12月に発売されたラストアルバムのタイトルが『サーヴィス』だったのも、いかにもYMOらしい。「このまま活動やめちゃってもいいんだけど、閉店サービスで1枚出しとこっかな」というノリだ。

曲間には『増殖』のスネークマン・ショーと同様、三宅裕司率いるSET(スーパー・エキセントリック・シアター)によるコントも入っている。彼らは当時『高橋幸宏のオールナイトニッポン』にレギュラー出演、その縁だ。YMOのアルバムというより、3人のオムニバスアルバムという印象を受けた。

細野晴臣作詞作曲「THE MADMEN」

このアルバムで特筆すべきは、細野作曲による「THE MADMEN」だ。詞は細野が書き、ピーター・バラカンが英訳した。細野は、諸星大二郎の同名マンガから発想を得たという。そこですか!

「"マッドメン" って言葉は、パプア・ニューギニアの儀式の名前なんだよ、実は。泥の仮面をかぶった儀式のダンサーをマッドメンって言うんだ」

(『HOSONO BOX 1969-2000』ブックレットより 細野談)

元々のタイトルは「THE MUDMEN」(MUD=泥)だったのだが、レコードになった際に綴りが「MAD」に変わっていた。つまり表記ミスだったのだ。米国では「THE MADMEN」というタイトルが問題になり、『EVERYTIME I LOOK AWAY』に変更された。

この曲、当時細野が聴き込んでいたアフリカン・ミュージックへの憧憬が窺える曲で、『サーヴィス』と言いながら、ちゃっかり自分の趣味に走っているところが細野らしい。教授はNY的な方向へ。幸宏はブリティッシュサウンドへ。3人がもう次の地平に向けて走り始めていたことが、このアルバムを聴いているとよくわかる。

一見、まとまりのないラストアルバム『サーヴィス』について、細野はこう評価する。

「音楽的にはYMOの完成形といってもいいほど、成熟度が高いと思います」

(『YMO GO HOME』ブックレットより)

YMOは11月から最後の全国ツアーを始め、12月22日、日本武道館で行われた最終公演をもって音楽活動を終了。この年限りで “散開” した。

「僕だけは相変わらずウロウロしていて、日本のニュー・ウェーブの人たちと付き合っていくわけですね」

(YMO読本『OMOYDE』より 細野談)

その新たな付き合いの原点になったのが、1983年に行った作曲&プロデュース活動だった。後編では、細野が手掛けたアーティストについて検証してみたい。

カタリベ: チャッピー加藤

アナタにおすすめのコラム テクノが時代を動かした!YMO「ソリッド・ステイト・サヴァイヴァー」の原点はどこ?

80年代の音楽エンターテインメントにまつわるオリジナルコラムを毎日配信! 誰もが無料で参加できるウェブサイト ▶Re:minder はこちらです!