今回はドローンにおけるAI(人工知能)の活用について記したい。

ドローンの技術フレームワーク

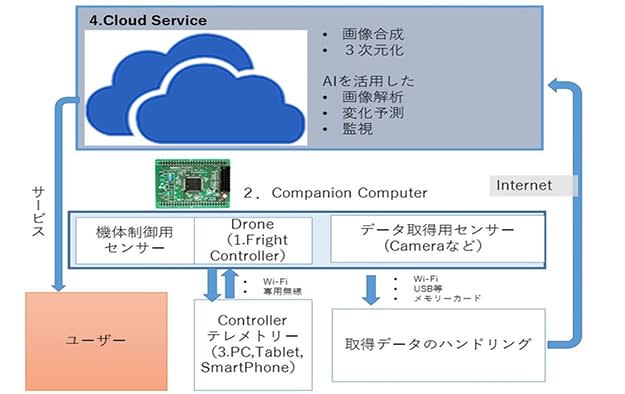

ドローンの活用はBtoBが中心となっており、以下のような技術フレームワークにてエンドユーザーに対して、サービス提供がされている。

このフレームワークの中に4つの技術リソースがある。

一つ目がFright Controller(フライトコントローラー)で、これはドローンの心臓部を成すもので、各種センサを内蔵・接続し、機体姿勢を計算、モータ回転を制御しているものだ。ここで機体制御を行っているが、新たな開発ポイントとしては、特殊なフレームの機体作成やペイロード管理(搭載物の重量変化)などがある。

二つ目がCompanion Computer(コンパニオンコンピューター)で、多くはフライトコントローラーに亀の子状に配置しており、IntelやNVIDIAなどのCPUやGPUが搭載されている。これはドローンをより自律的に制御するものとなっている。ここでの新たな開発ポイントとしては、衝突回避、SLAM(Simultaneous Localization and Mapping:自己位置推定と環境地図作成)、群制御などが行われている。

三つ目がPC・スマホ・タブレット上のアプリケーションとなっており、ここで自動航行アプリケーションや画像合成、ドローンで撮影したポイントと飛行ルートの同期、飛行ログ解析などが行われている。

四つ目はクラウドのエリアだ。ここでは機体に対しては、管制システムや航行管理、その映像や画像を活用するものでは、常時監視や画像解析などが行われている。

ドローンでのAIの活用シーン

AI(Artificial Intelligence:人工知能)は人間の知的能力をコンピュータ上で実現するもので、様々な技術・ソフトウェア・コンピューターシステムを示すものだ。その事例としては自然言語処理(機械翻訳・かな漢字変換・構文解析等)、専門家の推論・判断を模倣するエキスパートシステム、画像データを解析して特定のパターンを検出・抽出したりする画像認識等、その研究や技術が進むにつれ、様々な応用がされてきている。

ドローンにおいては、AIは先に示したフレームワークの中で、ドローンの飛行をよりインテリジェントに制御するものとして、また一方では、ドローンにペイロードとして搭載したカメラやセンサの情報を高度な処理するものとして使われている。

ドローンの飛行制御をインテリジェントに行うリソースとしては、コンパニオンコンピューター上となり、そこではGPSが使えない室内などで航行を行うためのSLAMなどの処理が行われている。SLAMはNVIDIAのJETSONなどのGPUをコンパニオンコンピューターとして使用し、カメラを通した二次元画像の特徴点から、奥行きを加えたX、Y、Z軸の三次元の座標情報にGPUで瞬時に処理をし、その点群データから三次元で地図作成を行い、その中で同時に自己位置も推定していくという技術だ。

Kudan株式会社の「KudanSLAM」

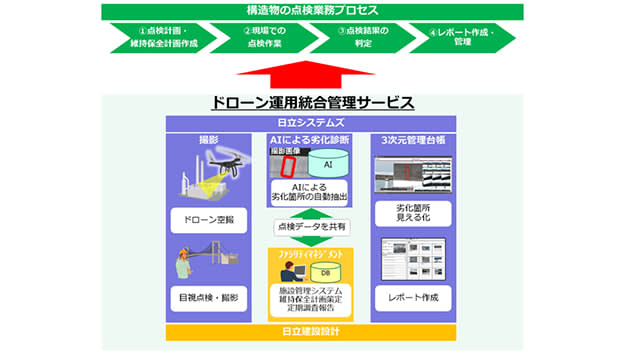

カメラやセンサの情報を高度処理するリソースはPCやクラウド上となる。これはドローンをエッジIoTとして捉え、その情報をクラウドで処理をするという形をとるケースだ。 これは、例えば、日立システムズが開発した「ドローン運用統合管理サービス」の“自動劣化診断機能”などがそれに当たる。

これは、ドローンで撮影した写真データから劣化箇所をクラウド上のAIを使って自動抽出するものだ。ディープラーニングを使った診断モデルと、ひびなどの写真データを蓄積したデータベースを用いて写真を診断。ドローン等で撮影した大量の点検写真の中から、劣化箇所が写ったものを自動で抽出するものだ。これによって、従来は目視に頼っていた劣化箇所の判定を自動化することが出来、さらに、作業者によって異なっていた判定基準の標準化も図ることが出来る。

ドローンxAIを実現した製品

日本ではまだ発売していないが、Skydio社のR1はAI機能を搭載した製品だ。

このR1は、Skydio Autonomy Engineを搭載し、周囲の世界を画像認識して、障害を回避しながら高速で安全に飛行する。また、人物を認識し被写体がどのように動くかを予測することで、滑らかな映像を録画する。操作はスマートフォンのアプリから行い、プロポなどのコントローラーは使わない。

いくつかの撮影モードがあり、被写体を横から移したり、回りこむなどの撮影も可能。本体には256コアのNVIDIA TX1プロセッサーが搭載され、本体に取り付けられている13個のカメラで周囲を認識し、AIで飛行する。カメラは4K/30fpsの動画を本体の64GBのメモリに保存する。バッテリーの駆動時間は約16分。すでにSkydio社のサイトでは販売が始まっているが、価格は$2,499となっている。現在、販売対象の地域は米国とカナダに限定されている。

Skydio R1 Introduction Video

ドローン×AIを実現するためのプラットフォーム

2018年5月、DJIとMicrosoftはAIおよびマシンラーニングにおける先進的な技術をDJIのドローンに活用するための戦略的パートナーシップを締結したことを発表した。 このパートナーシップにより、産業用ドローンとエッジクラウドコンピューティングのテクノロジーをビジネスに活用していく。

具体的には、DJIはソフトウェア開発キット(SDK)をWindows向けにリリース。Windows10向けのアプリの開発を促すことで、DJIのドローンはさまざまな産業向けに、飛行管理やリアルタイムデータ伝送機能の搭載などのカスタマイズや制御が可能になる。またDJIは、MicrosoftのクラウドサービスであるMicrosoft Azureを導入し、AzureのAI技術とマシンラーニング性能を活用することで、膨大な数の空撮写真や動画データを産業への実用可能な情報へと変換が可能となる。

既存のWindowsの開発者はSDKを使い、特殊なカメラなどの各種のペイロードの統合と管理を行えるようになるため、産業特化型のドローン活用方法が増えると期待されている。こういったWindows向けSDKの提供だけでなく、MicrosoftとDJIは農業、建設、公共安全といった主要分野でAzure IoT EdgeとAIを活用したドローンソリューションの開発においても連携する。

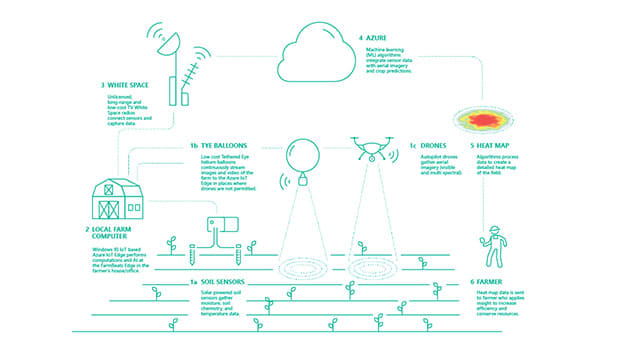

Windowsの開発者は、Azureの大規模なクラウドとDJIのドローン、そして、クラウドに長けたAIソリューションを構築するためのIoTツールセットを使用し、現場でリアルタイムにドローンに展開することができるようになる。その実例として、DJIとMicrosoftは、MicrosoftのFarmBeatsソリューションを使用し、精密農業の先進技術においてプラットフォームを提供している。

FarmBeatsは、ドローンに搭載したカメラの映像や画像だけでなく、搭載したセンサを活用し、気温や日射、蒸気の収集可能になるため、可視化したデータを農作物の栽培や家畜の飼育などに活用できる。

DJIのWindows向けSDKは2018年の秋頃の提供を予定している。以下が、FarmBeatsのプラットフォームとなっている。

- 1a. 土壌センサ

太陽電池で動く土壌センサが水分、土壌の化学物質、温度データを収集

- 1b.バルーン

低コストのテザー付きバルーンは、ドローンの飛行が許可されていない場所で、農場の画像とビデオをAzure IoT Edgeに送付。

- 1c.ドローン

自動航行ドローンによる画像取得(可視およびマルチスペクトル)

- 2.ローカルFARMコンピューター

Windows10搭載PCで農場でのエッジ処理としてAIを使った分析を行う

- 3.ホワイトスペース

免許不要で、長距離および低コストのホワイトスペース無線通信により、ドローン上よりローカルコンピューターにデータを送信する。

- 4.AZURE

合成された画像情報に対して、機械学習(ML)アルゴリズムを使って、作物予測を行う

- 5.ヒートマップ

植生解析のアルゴリズムによって、データを処理して、フィールドの詳細なヒートマップを作成

- 6.農家

農家は、効率を高めリソースを節約するために、ヒートマップを活用。