ジャーナリストの関千枝子さんが2月21日、出血性胃潰瘍で急死された。88歳で現役のジャーナリスト、ペンを持ったままの旅立ちである。

関さんといえば、『広島第二県女二年西組 原爆で死んだ級友たち』をはじめ、原爆被爆者としての著作や、被爆地でのフィールドワークが知られているが、それだけではない。新聞記者歴も長く、住民運動の担い手としても活動範囲は広かった。近くにいたつもりのわたしも知らないことが多いと思うが、知る限りで関さんの仕事を記して、送る言葉としたい。(女性史研究者・江刺昭子)

▽生きのびたことへの自責

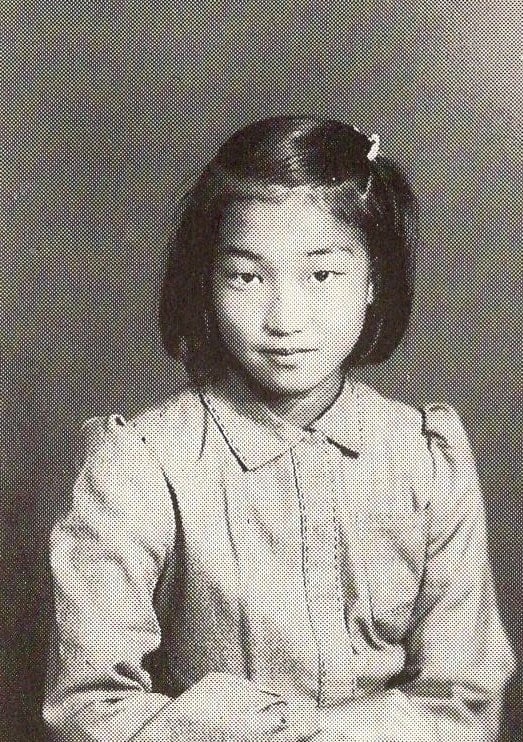

1932年、大阪生まれ。東京で育ち、東京女学館初等科から中等科に進学。44年5月、港湾倉庫会社勤務の父の転勤で広島に移り、県立広島第二高等女学校に転校した。2年生になった45年は、ほぼ勤労動員の毎日で、8月6日を迎えた。勤労動員とは第2次大戦中、軍需産業や食糧増産に、主として中等学校以上の生徒を強制的に従事させた非常措置である。

その日、市の中心部には広島市内の女学校・中学校の生徒が大量動員されて、空襲による延焼を防ぐための建物取り壊し作業(建物疎開と呼んだ)をしており、6千人以上が被爆死した。関さんの級友39人も亡くなり、作業していた人で生き残ったのは1人だけ。関さんは病気欠席で命拾いをして、自責の念に苦しむ。

しなやかな反骨精神を養ったのは、戦後民主主義教育である。戦後の教育は、学制改革で二転三転したが、混乱期に学んだ毎日が愉快だったと、著書『若葉出(い)づる頃 新制高校の誕生』(2000年)で回想している。

▽血判を押した嘆願書

広島第二県女は新制度で広南高校となったが、小規模校のため第一県女に併合する話が持ち上がる。緊急生徒会で反対運動をすることが決まり、生徒たちは県議会議員を訪問し、血判を押した嘆願書を提出し、併合を審議する県議会を傍聴した。

地元紙も「セーラー服の反乱」と書いて応援、併合案はつぶれた。「エライヒト(権力)が決めたことでも、〝猛烈な運動をすれば〟ひっくりかえすことができることを身を持って知った。反対は態度で示さなければならない、と痛感した」。その後の彼女の運動の「始まりがこの併合反対運動だった」と書いている。

49年、広島市の新制高校は再編成され、関さんは県立広島国泰寺高校3年生になった。男女共学1期生で、勉強もクラブ活動もフル稼働。中心になって生徒会規約を作り、文芸部と新聞部に所属した。

男子と一緒に活動して「能力に、根本的に男女差がないことを身をもって知り」、人生の選択が変わる。高校再編前の第二県女からの進学は、ほとんどが広島女子専門学校(現・県立広島大)だったが、関さんは東京の私立の文系に進みたいと強く望み、1年前には思いもしなかった早稲田大文学部に入学する。

▽女性の支局記者1号

「新聞大好き人間」を自称する関さんは、大学卒業後の54年、難関の試験を突破して毎日新聞社に入社した。各社に女性記者は数人しかいない頃だった。その年の毎日新聞の採用は7人だったが、うち女性は関さん1人だった。

入社してみると、当時、労働基準法で女性の深夜労働が禁止されているのを理由に、支局や政治部、外信部には配属されない。記者として1人前になるには、警察回りと地方支局勤務経験が必要と研修で言われたが、わたしは1人前にならなくていいのかと、編集局長に直訴し、千葉支局勤務となる。女性の支局記者1号で、それが当たり前になるのは86年の男女雇用均等法施行以降である。

1年弱で本社に戻って社会部員になり、都内版や皇太子(現上皇)のお妃(きさき)担当を経て、草創期のテレビ放送欄を担当。60年にはウィーンで開かれた国際ジャーナリスト機構の世界大会に日本ジャーナリスト会議の代表団の一員として出席した。

帰国後は、労働組合の婦人部長として妊娠中の特別休暇要求などに力を注いだ。自身も同僚と結婚して2人の子を出産。保育園がなく、お手伝いさんを2人雇って自分の給料はほとんど消えたという。

▽図書館こそ民主主義の基礎

67年、夫が米国勤務となり、退職して渡米した。子どもも3人になって忙しかったが、現地の日本語補習学校に図書室を作った。図書館こそ民主主義の基礎であると気付いたからだ。74年に帰国、図書館作り運動に打ち込んだ。

横浜市金沢区に住んだが、この頃の横浜市の図書館行政は話にならないほど貧しく、1区に1館もなかった。77年、地域文庫や子どもの読書活動に取り組んでいる人たちと「金沢区に公共図書館を作る会」を結成し、行政当局への働きかけ、会報の発行、運動の輪を広げる宣伝や学習・調査活動に取り組んだ。

会報『ふみくら 金沢区に公共図書館をつくる会ニュース』には、「いい図書館とは何か 私の図書館論」と「私が選んだ子どもの本」を連載した。米国の人口6万の町に図書館が4館あり、年中無休で夜中まで開館、じゅうたんを敷き詰めて、車椅子用のスロープがあり、子どもたちにストーリーテリングが開かれていると紹介している。

『図書館の誕生 ドキュメント・日野市立図書館の20年』を出版した86年から15年間は「横浜の図書館を考える集い」の代表世話人として活動を続けたが、最大の目的だった1区1館の壁を破れなかった。現在の横浜は1区1館になったが、関さんが理想とした図書館サービスにはほど遠い。水道の蛇口をひねればどこでも同じ水が出るように、どこに住んでいても求める本が手に入る。それが彼女の願いだった。

▽挫折を経て知った女性の生きづらさ

80年に離婚後、『全国婦人新聞』(95年に『女性ニューズ』に改称)に就職した。50年創刊の旬刊紙で、組織に属さない独立商業紙。のち編集長になり、「女による、女のための、女の新聞」を目指す。環境保全、消費者保護、人権擁護といった問題に女性の視点で迫った。スタッフは4、5人だったから、編集長も取材編集はもちろん、スポンサー回りから発送作業までした。92年には日本ジャーナリスト会議賞特別賞を受けたが、2006年に休刊した。

井上光晴編『辺境』に母子家庭の貧困、老後問題をルポして連載。『この国は恐ろしい国 もう一つの老後』(1988年)にまとめたのは、自身が直面している問題でもあったからだろう。豊かな国と言われながら、貧困が女性問題化しているのを鋭く指摘しており、今日にもつながるテーマである。

挫折を経験し、弱小媒体で働いた思いを次のように語っている。(春原昭彦他編『女性記者 新聞に生きた女たち』1994年)

「挫折の中で、女であることの辛さ、生きにくさが見えてきました。初めて婦人問題、女の問題が分かったように思えます」「私は、あのまま『毎日』の記者を続けていたら、きっと気付かなかったと思います。例えば、女の低賃金や中小企業の実態を新聞記者は、分からないのではないでしょうか」

【関連記事】