新型コロナウイルスの影響で1年延期された東京パラリンピックを目指し、東南アジアの貧困な国の一つ、ラオスで障害者スポーツを支援する日本人指導者がいる。自身も30代に運送会社での仕事中の事故で左腕を切断した元パラ陸上選手の羽根裕之さん(55)だ。6年前から異国に移住し、視覚障害の陸上2選手を手塩にかけて育成してきたが、ここ1年は海外遠征もできず、パラ参加標準記録(11秒50)を突破する実力をつけても国際大会に出られない現実に揺れる。「大会があって記録を突破できなければ諦めもつくが、その土俵にすら上がれない。途上国にも公平な機会を」と訴えている。(共同通信=田村崇仁)

▽推薦待ちの苦悩

4月下旬、人口約700万人のラオスはコロナ感染拡大で首都ビエンチャンがロックダウン(都市封鎖)に入った。練習施設は閉鎖され、スポーツを取り巻く環境はさらに厳しくなった。

これまで「選手の足を速くしたい一心」で手取り足取りフォームを修正し、タンパク質の摂取など栄養指導も徹底して記録を伸ばしてきた。「今までやったことがないことを言語化するのは大変。最初は苦労したが、3年たって自分のラオス語が上達すると、一気に信頼関係が出てきた」と振り返る。地元の女性と結婚した羽根さんは、言葉の壁も越えて選手を成長させてきた自負があるからこそ「途上国でも世界に通用するんだと証明したい」と思いを語る。

国際パラリンピック委員会(IPC)に救済措置を要望し、健常者と一緒に走った大会でも記録を公認するとの返答をもらったが、ラオスでは電動計測がなく手動計測のため公認大会が実現しなかったという。日本での大会参加も模索したが、コロナの入国対策などで難しかった。IPC関連のアギトス財団からの支援金も海外遠征費には足りず、現在はワイルドカード(推薦枠)を待つ状況だ。「コロナ禍で最終予選会に出られない国がある以上、そこがクリアできなければ不公平だし、パラの価値はない。考え方がすべて先進国の基準だ」とも指摘した。

▽深刻な不発弾

仏教国ラオスは1960~70年代のベトナム戦争当時の不発弾による被害が深刻な国でもある。「ボンビー」と呼ばれるクラスター爆弾の不発弾は推定8000万発。障害者は「前世での報いを受けた」などの迷信で差別され、社会参加も限られてきた歴史があるが、近年は2016年リオデジャネイロ・パラリンピックのパワーリフティング男子49キロ級で6位に入賞したピア選手の活躍などで意識やイメージも変わりつつある。

千葉県出身で中学時代に県大会の陸上800メートルを制したこともある羽根さんとラオスをつないだのは、現地で障害者スポーツと就労支援を長年行う日本の非政府組織(NGO)「アジアの障害者活動を支援する会」(ADDP)。日本の障害者スポーツの草分けである大分県別府市の社会福祉法人「太陽の家」とも交流がある団体だ。

昨年のコロナ禍でADDPの日本人スタッフもほぼ全員が帰国を余儀なくされたが、唯一現地に残ったのが羽根さんだった。遠征費や用具代もままならない厳しい環境の中、パラ陸上特別コーチとして熱心な指導を継続。「1人でもいいから東京パラに引っ掛かってほしいのが本音」と願う。

▽義足は高根の花

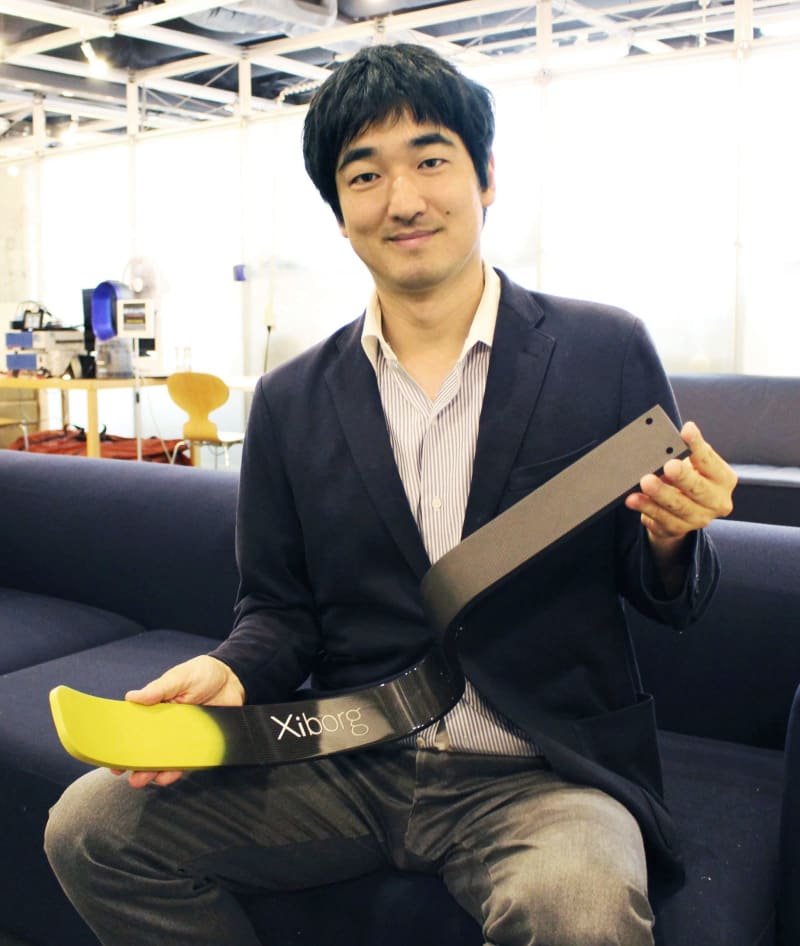

ロボットや義足を専門とするエンジニアで、義足開発ベンチャー「サイボーグ」の遠藤謙代表(42)もまた、羽根さんとの交流をきっかけに、ラオスなど途上国に義足を支援する一人だ。

「スポーツ用の義足は高く、走る土壌がないのが課題。トップアスリートがその国のヒーローになり、安価な義足でもその人から走り方を教わる形になるのが理想だ。ラオスはヒーローがいないので、こういったアプローチをしようかなと考えた」と思い描き、競技環境の側面支援に乗り出した理由を説明した。

パラ選手が活用するカーボン製の競技用義足は1本50万円前後と高価で、購入は簡単ではない。そこで米マサチューセッツ工科大時代にインドの義足開発に関わった経験もある遠藤代表は安価な義足づくりに着手し、2017年には大人用から子供用まで競技用義足を試着できる「ギソクの図書館」も都内にオープンした。競技用義足の購入には保険が適用されず、体格に合わせて買い替える必要がある成長期の子供は負担も大きい。本を借りるように気軽にレンタルし、走る喜びを感じてもらいたいという。

途上国への支援もそんなコンセプトの一環だ。羽根さんは「ラオスで義足は高根の花で、パラスポーツもまだよちよち歩き。技術もないし、物もない」と障害者スポーツの普及活動へハードルの高さを課題に挙げた上で「遠藤さんの支援があって国内に3本の義足がある」と感謝した。

1992年に設立され、ラオスで教育支援やスポーツ指導など地道な活動を続けるADDPの事務局長の中村由希さん(52)は「コロナ禍でもオンラインで日々連絡を取り、指導を続けている。困難な時代だけど、新しい形でスポーツを支援するモデルケースをつくれればいい」と中長期的なビジョンを模索する。

現地で孤軍奮闘する羽根さんの思いも共有し「パラスポーツを取り巻く途上国の実情は大変。ラオスだけでなく、多くの途上国がコロナ禍で国際大会に出られない共通の悩みを抱えている。それでも『スポーツを止めるな!』の精神でいくしかない。東京パラまで諦めません」と話している。